500 ANNI DI AUTOGRAFI - PARTE PRIMA

-

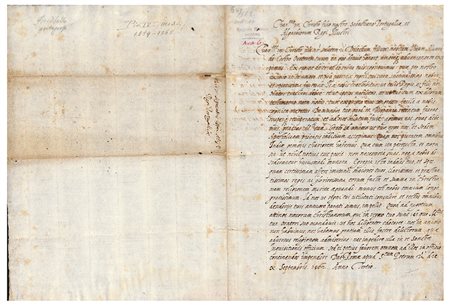

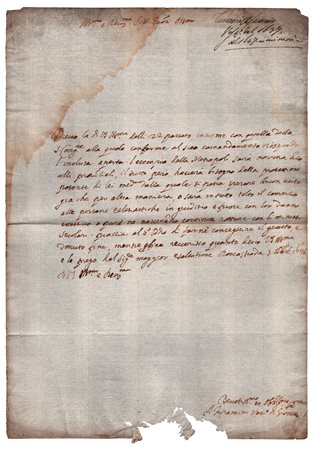

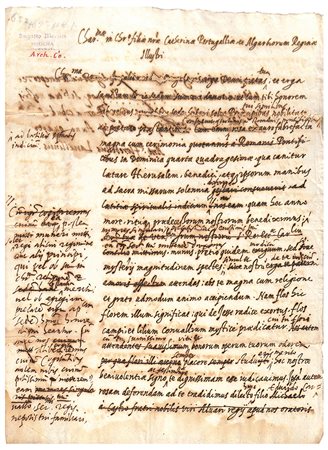

Lotto 2 Antonio Fiordibello (Modena 1510 - ivi 1574)

Inquisizione - Pio IV - Regno di Portogallo e Algarve - ebrei e mussulmani convertiti - India (America?) e gemme

Minuta di lettera papale autografa

Due pagine in-4, su bifolio

Firma/data: 10 settembre 1562

Stato di conservazione: buono

Numero componenti del lotto: 1

Nella missiva, autografa e vergata in splendida grafia bastarda, Fiordibello comunica, in qualità di segretario di Papa Pio IV, al sovrano Sebastiano I (1554–1578), Re di Portogallo e d’Algarve, di avere ricevuto con i dovuti onori il suo emissario, l'umanista Alvaro de Castro, e ringrazia per l’invio di quei doni che erano stati trattenuti in Spagna e che dice volentieri accolti come «pietatis indicium» poiché «abbiamo cara più la pietà che tutte le gemme dell’India». Inoltre circa il problema «novorum christianorum qui in regno tuo sunt» il parere di Fiordibello è che non si debba fare in alcun modo grazia per coloro che abbiano ammesso di aver compiuto atti contro la religione cattolica, ma, al contrario, che in nessun modo il sovrano ostacoli l’opera dell’Inquisizione ed anzi favorisca coloro che sono impegnato in questo compito" ("nos in animo non habuimus nec habemus gratiam illis facere delictorum, quae adversus religionem admiserint: nec impedire ulla in re Sanctae Inquisitionis: sed ei potius favorem omnem ad illos in officio continendos impedere"). L'inquisizione era stata introdotta in Portogallo nel 1536 dal padre di Sebastiano, Giovanni III Giovanni III d'Aviz, detto il Pio (1502-1557). Alvaro de Castro fu governatore civile di Lisbona. Due pagine in-4, su bifolio. -

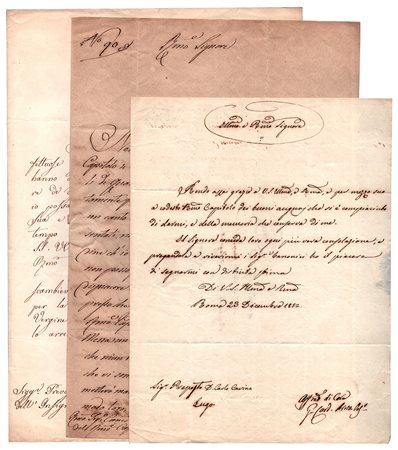

Lotto 3 Gaetano Baluffi (Ancona 1788 - Imola 1866)

Polemiche sulla forma della messa

Tre lettere firmate

Quattro pagine in-4, su bifolii

Stato di conservazione: buono

Numero componenti del lotto: 3

Ecclesiastico e diplomatico, vescovo di Bagnorea (1833-36) e poi nunzio (1836-42) in Colombia, trasse da quell'esperienza un importante libro ("L'America un tempo spagnuola riguardata sotto l'aspetto religioso", 1844). Fu poi arcivescovo di Camerino (1842), vescovo di Imola e infine Cardinale (1846). Tre lettere firmate, risalenti agli anni 1850-1858. La prima diretta al canonico Bosi, prevosto del R.mo Capitolo di Lugo. "Non sono punto soddisfatto della risposta di codesto R.mo Capitolo 4 corrente, in ordine alla Messa letta che ne' giorni feriali di Quaresima deve celebrarsi in codesta Collegiata immediatamente prima della predica...". Le altre sono dirette al prevosto Carlo Cavina e canonici della collegiata di Lugo e riportano auguri natalizi. Quattro pagine in-4, su bifolii. -

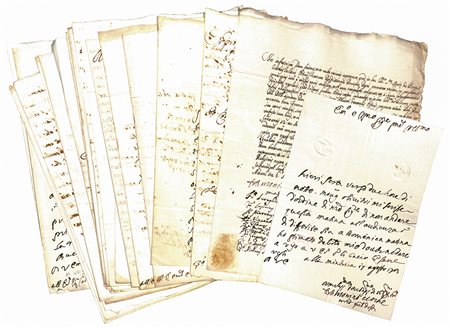

Lotto 6 Antonin Cloche (Saint-Sever 1628 - Roma 1720)

Ordine dei Predicatori

11 lettere autografe firmate

8 documenti manoscritti con sigillo e sottoscrizioni autografe

1 lettera del vescovo di Todi

2 minute di lettere di autori non identificati e una memoria

Stato di conservazione: buono

Numero componenti del lotto: 23

Maestro generale dell'Ordine dei predicatori, proveniente da una ricca famiglia francese entrò nell'Ordine dominicano nella provincia di Tolosa, nel 1644, nel convento dei giacobini di Saint-Sever, fondato nel 1280 da Eleonora di Castiglia, moglie di Edoardo I d'Inghilterra. Il convento, che era stato gravemente danneggiato dagli ugonotti guidati da Gabriele I di Montgomery nel 1569 e che nel 1572, era in gran parte in rovina. Frequentò il noviziato e fu ordinato sacerdote a Tolosa il 25 marzo 1651. Nel capitolo generale del giugno 1686, fu eletto all'unanimità il maestro generale, una posizione che mantenne fino alla sua morte. Cloche non lasciò alcuna importante opera accademica scritta, ma un gran numero di lettere indirizzate ai suoi fratelli dell'Ordine durante gli anni del suo governo, promuovendo lo studio delle Sacre Scritture e gli scritti di San Tommaso d'Aquino, studi che conobbero un invigorimento negli ultimi anni del XVII secolo. Inoltre nelle sue lettere ha incoraggiato la consultazione e la conservazione degli antichi manoscritti e documenti che i conventi dell'Ordine conservavano nei loro archivi per procedere alla stesura di una nuova storia dell'ordine. Come risultato di questo sforzo, a lungo termine appariranno due opere fondamentali: la biblioteca di autori domenicani, Scriptores ordinis praedicatorum, diretta da Jacques Quétif e Jacques Échard, Parigi, 1719-1810 (3 volumi); la raccolta delle bolle papali di Tomás Ripoll, pubblicata con la collaborazione di Antonin Brémond in otto volumi tra il 1729 e il 1740. Sotto il magistero di Juan Tomàs de Rocaberti e di Antonio de Monroy fu l'inviato ufficiale del Maestro presso il Regno di Francia. Nel 1686 venne eletto all'unanimità maestro generale dell'Ordine dei predicatori.

Importante e ampio insieme di documenti relativi all'illustre ecclesiastico e predicatore francese.

- 11 lettere autografe firmate dirette al cardinal Galeazzo Marescotti (1627-1726). Le missive, risalenti all'arco cronologico 1701-1704, vertono su temi ed argomenti di diverso genere: dalla messa da "dire avanti la congregazione del Soffragio" in S. Niccolò da Tolentino per ordine del Conte Carpegna, ai privilegi richiesti per l’Ordine dei Predicatori, alle modifiche alle costituzioni generali di diversi Ordini. Cloche infatti fu tra i revisori delle regole e delle costituzioni delle monache di S. Domenico.

- 8 documenti manoscritti (attestazioni relative alle costituzioni e alla prassi dell'Ordine dei Predicatori) con sigillo e sottoscrizioni autografe del Cloche e di altri frati appartenenti all’Ordine.

- 1 lettera del vescovo di Todi, il cardinal Filippo Antonio Gualterio (1660-1728), nunzio apostolico in Francia e vicino agli Stuart.

- 2 minute di lettere di autori non identificati e una memoria intitolata 'Ricordo al padre reverendo nostro generale delle attioni fatte in Napoli dal padre Provinciale d’Abruzzo nel visitare i conventi di detto luogo'.

Il lotto costituisce un insieme di straordinario interesse per la storia dei Predicatori alle soglie del Settecento, mettendo in luce due personaggi di straordinario livello come il Padre Cloche, eletto maestro generale dell’Ordine all’unanimità nel 1686, ed il Cardinal Marescotti, tra i più longevi e attivi della storia della Chiesa. -

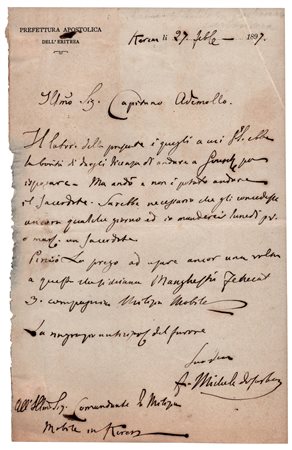

Lotto 7 Michele Da Carbonara (Carbonara Scrivia 1836 - ivi 1910)

Eritrea

Lettera autografa firmata

Una pagina in-8

Firma/data: Keren, 27 febbraio 1897

Stato di conservazione: buono

Numero componenti del lotto: 1

Lettera autografa firmata del frate cappuccino, missionario e esploratore - primo Prefetto Apostolico dell’Eritrea - diretta al Capitano Ademollo che viene pregato di prolungare la licenza ad un soldato che si deve sposare. Keren, 27 febbraio 1897. "Il latore della presente è quegli a cui V.S. ebbe la bontà di dargli licenza di andare a isposare. Ma andò e non è potuto andare il sacerdote". Una pagina in-8 su carta intestata 'Prefettura Apostolica dell’Eritrea'. -

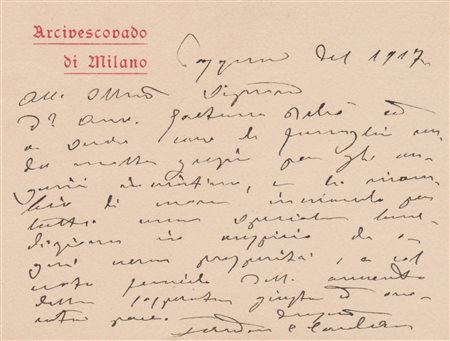

Lotto 8 Beato Andrea Carlo Ferrari (Lalatta di Palanzano 1850 - Milano 1920)

Gaetano Deho

Lettera autografa firmata

Una pagina in-16

Firma/data: Pasqua del 1917

Stato di conservazione: buono

Numero componenti del lotto: 1

Lettera autografa firmata, datata Pasqua del 1917 dell'illustre prelato, arcivescovo di Milano dal 1894 al 1921, creato Cardinale da Leone XIII nel 1894, in risposta agli auguri ricevuti dall'avvocato Gaetano Deho. Definito dai contemporanei come ottimo pastore e teologo, venne in seguito accusato di modernismo: ciò lo portò in contrasto con papa Pio X che egli stesso aveva inizialmente sostenuto come patriarca di Venezia. Le relazioni tra i due si ammorbidirono infine nel 1912, ma monsignor Ferrari riuscì a recuperare solo con l'elezione di Benedetto XV al soglio di Pietro. La causa per la sua canonizzazione si aprì nel 1963, al termine della quale ottenne il titolo di Servo di Dio. Proclamato venerabile nel 1975 da Paolo VI (uno dei suoi successori alla cattedra episcopale milanese), venne proclamato beato da papa Giovanni Paolo II nel 1987.

Pagina in-16 obl., su carta intestata. E' unita busta con indirizzo dattiloscritto. -

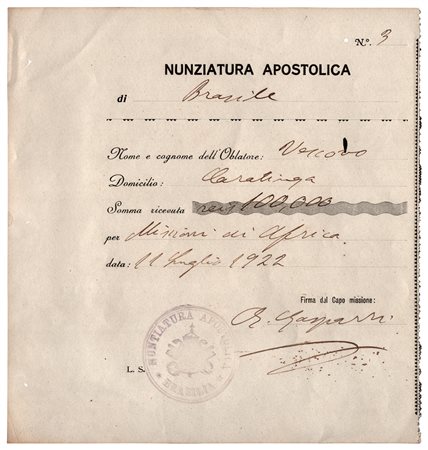

Lotto 9 Pietro Gasparri (Capovallazza di Ussita 1852 - Roma 1934)

Storia Ecclesiastica

Documento autografo firmato

Una pagina in-8

Firma/data: 11 Maggio 1922

Stato di conservazione: buono

Numero componenti del lotto: 1

Documento autografo firmato datato 11 Maggio 1922 dell'ecclesiastico, Cardinale dal 1907 e Nunzio Apostolico in Brasile. Quietanza di pagamento "per missioni in Africa". Una pagina in-8 (modulo a stampa). -

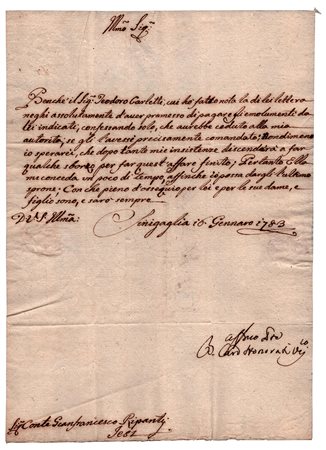

Lotto 10 Bernardino Honorati (Jesi 1724 - Senigallia 1807)

Insolvenza - Conte Gianfrancesco Ripanti di Jesi

Lettera firmata

Una pagina in-4

Firma/data: Sinigaglia 16 Gennaro 1783

Stato di conservazione: buono

Numero componenti del lotto: 1

Lettera firmata datata, Sinigaglia 16 Gennaro 1783 del vescovo di Senigallia, nunzio apostolico a Firenze e Venezia, nominato Cardinale nel 1777 da Pio VI, indirizzata al Conte Gianfrancesco Ripanti di Jesi, su questioni pecuniarie. "Benché il Sig. Teodoro Carletti, cui ho fatto nota la di lei lettera neghi assolutamente d'aver promesso di pagare gli emolumenti da lei indicati, confessando solo, che avrebbe ceduto alla mia autorità, se gli l'avessi precisamente comandato; nondimeno io spererei, che dopo tante insistenze discenderà a fare qualche sforzo per far quest'affare finito; pertanto Ella me conceda un poco di tempo, affinché io possa dargli l'ultimo sprone...". Una pagina in-4, indirizzo manoscritto e traccia di sigillo alla quarta. -

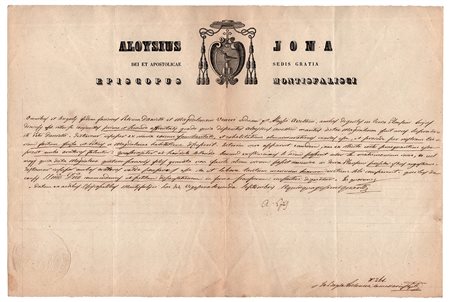

Lotto 11 Luigi Jona (Trevi nel Lazio 1811 - Montefiascone 1863)

Tuscia. Storia di una vedova (quasi) allegra

Firma autografa su documento manoscritto

Una pagina in-4

Firma/data: Montefalisci hac die vigesima secunda Septembris 18quinquagesimiquarti

Stato di conservazione: buono

Numero componenti del lotto: 1

Firma autografa su documento manoscritto datato Montefalisci hac die vigesima secunda Septembris 18quinquagesimiquarti del vescovo di Montefiascone (dal 1854), relativo alla vicenda di una vedova, Maddalena, che, resa gravida da un altro uomo, faticava ad accasarsi. Lo Jona ospitò Pio IX in visita a Montefiascone nel Palazzo vescovile. Promulgò avvisi sacri sia in occasione della proclamazione del dogma dell’Immacolata sia per chiedere preghiere e atti di pietà ai fedeli per lo scampato pericolo dall’epidemia di colera che imperversò nella Tuscia nel 1855-1856. Una pagina in-4 obl., in latino, su carta intestata. -

![[Papa Leone XIII (Carpineto Romano 1810 - Roma 1903)], Constantino Contini](/Upl/Auctions/Cache/4026/6473/970455/12-1620597.jpg/s0_450.jpg)

Lotto 12 [Papa Leone XIII (Carpineto Romano 1810 - Roma 1903)]

Constantino Contini

Documento membranaceo firmato

Una pagina

Firma/data: 1889

Stato di conservazione: buono

Numero componenti del lotto: 1

Documento membranaceo (21,5 x 30 cm) datato al 1889. Firmato da vari prelati. Timbro papale. Si parla di questioni relative all'arciprete "Constantino Contini" di Sellano, responsabile anche della collegiata di Santa Maria della Città, dottore di filosofia e di teologia. -

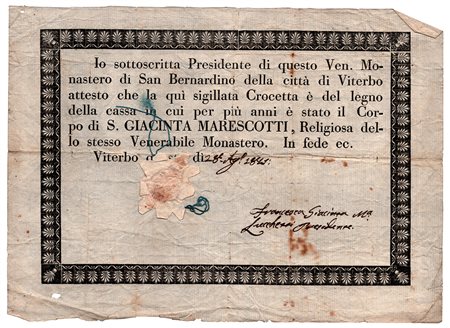

Lotto 13 Santa Giacinta Marescotti (Vignanello 1585 - Viterbo 1640)

Reliquia e certificazione sulla licenziosa santa

Legno e documento a stampa

Una pagina in-8

Firma/data: Viterbo 28 Agosto 1843

Stato di conservazione: buono

Numero componenti del lotto: 1

Documento a stampa (in parte manoscritto) datato Viterbo 28 Agosto 1843 firmato dal Presidente del Monastero di San Bernardino della città di Viterbo nel quale si attesta "che la qui sigillata crocetta è del legno della cassa in cui per più anni è stato il Corpo di S. Giacinta Marescotti, Religiosa dello stesso Venerabile Monastero". Una pagina in-8 obl. Su carta filigranata con sigillo in ceralacca rossa sotto carta.

Figlia del conte Marcantonio Marescotti e di Ottavia Orsini, Contessa di Vignanello (il cui padre aveva realizzato il Parco dei Mostri di Bomarzo), studiò, assieme alle sue due sorelle Ginevra e Ortensia, al convento di San Bernardino a Viterbo. Al termine degli studi Ginevra rimase in convento e prese il nome di Suor Immacolata. Membri di una famiglia assai potente ed illustre (che amava far risalire la propria origine ad un certo Mario Scoto, leggendario scozzese alleato di Carlo Magno nella guerra contro i Saraceni), Clarice e Ortensia furono introdotte nelle migliori case. Clarice era molto attratta dal giovane Paolo Capizucchi, ma egli chiese la mano della sorella minore Ortensia. Clarice ne rimase sconvolta e dopo qualche settimana decise di raggiungere la sorella Suor Immacolata a San Bernardino. Lì prese i voti, adottando il nome di Suor Giacinta. Fu una vocazione soltanto esteriore: in convento suor Giacinta tenne atteggamenti contrari alla disciplina della devozione. Anziché vivere in una cella, si fece arredare un intero appartamento nello stile delle sue stanze a Vignanello ed era servita da due giovani novizie. Condusse vita mondana e licenziosa fino al 1615, quando, in seguito ad una malattia, entrò in una crisi spirituale: si ritrovò sola e gridò forte: "O Dio ti supplico, dai un senso alla mia vita, dammi la speranza, dammi la salvezza!". Era profondamente sincera e Dio la ascoltò. Il giorno dopo venne a trovarla il Padre confessore, che però le negò l'assoluzione; la notte seguente Suor Giacinta trascorse l'intera notte pregando e provò una serenità ultraterrena. Si convertì e si diede ad esercizi di penitenza e di perfezione cristiana. Dedicò il resto della sua vita ad aiutare il prossimo. Dall'interno della clausura, moveva le fila di una fitta rete di aiuti ai poveri di Viterbo e, aiutata dal cittadino Francesco Pacini, fece nascere una confraternita laicale, detta dei Sacconi, col fine di raccogliere elemosine e soccorsi per i poveri. -

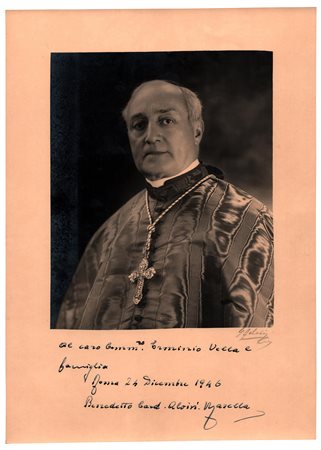

Lotto 14 Benedetto Aloisi Masella (Pontecorvo 1879 - Roma 1970)

Cardinali - Coetus Internationalis Patrum - conservatorismo cattolico

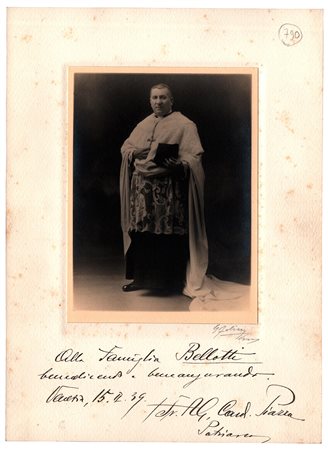

Ritratto fotografico con dedica autografa firmata

(cm 15x12,5)

Firma/data: Roma 24 dicembre 1946

Stato di conservazione: buono

Numero componenti del lotto: 1

Ritratto fotografico con dedica autografa firmata datata Roma 24 dicembre 1946 del prelato, creato Cardinale da Pio XII il 18 febbraio 1946. Dopo la morte di Pio XII, che dal 1941 non aveva voluto nominare un nuovo camerlengo, il 9 ottobre 1958 fu eletto camerlengo dai cardinali presenti in attesa del conclave. Dal 1962 al 1965 partecipò al Concilio Vaticano II aderendo all'ala conservatrice del Coetus Internationalis Patrum, e durante il suo corso votò nel conclave che elesse, nel 1963, papa Paolo VI. Si dimise da prefetto della Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti l'11 gennaio 1968. -

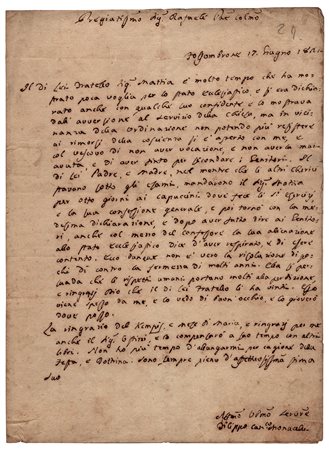

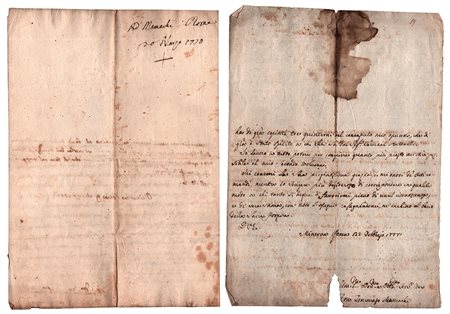

Lotto 16 Filippo Monacelli (Fossombrone 1762 - Pesaro 1839)

Assenza di vocazione - Fossombrone

Lettera autografa firmata

Una pagina in-4, su bifolio

Firma/data: Fossombrone 17 Giugno 1821

Stato di conservazione: buono

Numero componenti del lotto: 1

Lettera autografa firmata, datata Fossombrone 17 Giugno 1821 del prelato, vescovo di Ripatransone (1824) e in seguito di Pesaro (1828), diretta a Raffaele Bertinelli. "Il di Lei fratello Sig. Mattia è molto tempo che ha mostrato poca voglia per lo stato ecclesiastico e si era dichiarato anche con qualche suo confidente e lo mostrava dall'avversione al servizio della Chiesa, ma in vicinanza della ordinazione non potendo più resistere ai rimorsi della coscienza si è aperto con me, e col vescovo di non aver vocazione...". Una pagina in-4, su bifolio. Indirizzo autografo e timbri postali alla quarta.

Bertinelli ebbe un ruolo importante nel rappresentare fossombrone ad Ancona, nell'udienza concessa alle comunità locali da Papa Gegorio XVI il 15 e 16 settembre 1841. Curioso che il giovane abbia affidato al vescovo il compito di convincere la famiglia sulla propria mancanza di vocazione. -

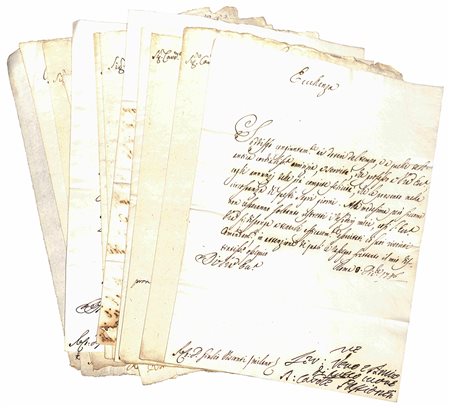

Lotto 18 Domenico Silvio Passionei (Fossombrone 1682 - Eremo di Camaldoli 1761)

Giulio Visconti Borromeo Arese (Milano 1667 - Milano 1750)

Henri-Osvald de la Tour d’Auvergne (Barcy 1671 - Parigi 1747)

Storia ecclesiastica

Due carteggi

46 pagine

Stato di conservazione: buono

Numero componenti del lotto: 23

Domenico Silvio Passionei, cardinale, politico e intellettuale italiano, nel 1712 fu presente a Utrecht come rappresentante della Santa Sede e sostenne la questione degli aspetti relativi alla fede cattolica stabiliti nel Trattato di Munster alla fine della Guerra dei Trent'anni in rapporto con quanto stabilito nel Trattato di Ryswich alla fine della Guerra della Lega d'Augusta. Ordinato sacerdote nel 1721 divenne nunzio apostolico a Lucerna in Svizzera e nel 1730 fu promosso nunzio in Austria, a Vienna. Nel 1741 fu nominato vice-bibliotecario della biblioteca Vaticana sotto il cardinale Angelo Maria Quirini al quale succedette nel 1755. Durante questo incarico si dedicò al recupero ed al restauro di molti libri antichi. Si impegnò inoltre alla selezione di una preziosissima raccolta di testi per la sua personale biblioteca costituita da oltre 32.000 e per la quale nel 1755 offrì l'impiego di bibliotecario a Johann Joachim Winckelmann. Passionei condivideva le idee gianseniste e difendeva alcuni autori, come Montesquieu, inclusi nell'indice dei libri proibiti.

La sua imponente collezione libraria è oggi custodita all'interno della Biblioteca Angelica a Roma.

Il primo carteggio, autografo di Domenico Silvio Passionei e del Conte Giulio Visconti Borromeo Arese politico e militare italiano, Viceré di Napoli tra il 1733 ed il 1734, è composto da 14 manoscritti relativi al nipote Lodovico Passionei e lettere inerenti alle comunicazioni tra Domenico Silvio Passionei ed il Conte Giulio Visconti Borromeo Arese. Il carteggio comprende 4 missive con postilla e firma autografe di Passionei al Visconti (tutte da Roma tra il 2 gennaio 1745 ed l’8 dicembre 1746) e 10 minute interamente autografe del Visconti al Passionei (da Milano, Leinate, Arcisate, Gavirate, tra il 13 dicembre 1741 ed il 20 dicembre 1747) relative a temi diversi tra cui si segnalano questioni relative a chierici ed il matrimonio della figlia Maria Elisabetta Visconti con Pompeo Giulio Litta dal quale nacque il ramo Litta Visconti Arese.

Il secondo carteggio manoscritto è inerente alla Famiglia Passionei di Fossombrone

Nel carteggio sono compresi una missiva a carattere personale con sottoscrizione autografa di Lodovico Passionei redatta a Fossombrone il 3 ottobre 1747, due estratti da sentenze e cause discusse dal Cardinal Passionei e suo fratello Guido (non autografe), una supplica sottoposta dal Cardinal Domenico Passionei a Papa Benedetto XIV (non autografe), una lettera firmata e postillata dal celebre Cardinal Henri-Osvald de la Tour d’Auvergne al Card. Passionei, redatta a Parigi il 4 dicembre 1745 ed infine un'ampia e bella lettera vergata dal conte Guido Passionei, fratello del cardinale, e redatta a Fossombrone il 5 aprile 1709. In quest'ultima missiva il Conte Guido Passionei presenta una supplica affinché un suo compaesano il Caporal Camillo Ingegneri, non venga messo a riposo dall'esercito dopo aver servito il Papa come soldato a cavallo e nella fanteria. Infine 'Elogio storico del cardinale Domenico Passionei' composto dal Signor Le Beau, stampato in Roma presso le Stampe del Salomoni nel 1763 (18 pagine). -

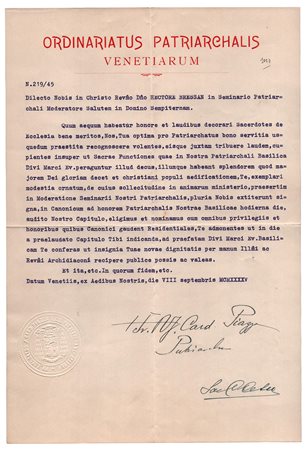

Lotto 19 Adeodato Piazza (Vigo di Cadore 1884 - Roma 1957)

Nomina del canonico della Basilica di San Marco

Firma autografa su lettera dattiloscritta

Una pagina in-4

Firma/data: Venezia 8 settembre 1945

Stato di conservazione: buono

Numeto componenti del lotto: 1

Firma autografa su lettera dattiloscritta datata 'Venezia 7 settembre 1945' del Cardinale e Patriarca di Venezia Adeodato Piazza. Nacque a Vigo di Cadore il 30 settembre 1884 e fu battezzato col nome di Giovanni. Entrò nell'Ordine dei Carmelitani Scalzi e nel 1907 emise a Venezia i voti solenni prendendo il nome di Adeodato di San Giuseppe e, l'anno seguente ricevette l'ordinazione sacerdotale, a Venezia, per imposizione delle mani del cardinale Aristide Cavallari, patriarca di Venezia. Fu insegnante di filosofia e teologia e, durante la prima guerra mondiale, cappellano militare. Pio XI elesse Piazza Arcivescovo di Benevento nel 1930, carica che tennefino al 1935. Sempre Pio XI lo elevò al rango di cardinale presbitero nel concistoro del 1937. Nel 1938 pubblicò una lettera pastorale in cui giustificava la legislazione antisemita italiana, affermando: "Sono gli stessi ebrei, con i loro comportamenti, che in ogni tempo e in ogni luogo provocano queste reazioni". Uomo di carattere risoluto, durante il secondo conflitto mondiale ottenne che grosse partite di derrate alimentari giungessero in città; insieme a mons. Olivotti iniziò un'opera di assistenza per migliaia di ragazzi bisognosi di cure. Il 2 aprile 1945 fu padre Giulio Mappelli, incaricato dal cardinale, ad accompagnare i membri del CLN al comando tedesco dove fu raggiunto l'accordo per l'abbandono di Venezia da parte delle truppe di occupazione. Denunciò, con il vescovo di Trieste e Capodistria, le barbarie dell'immediato dopoguerra che avvenivano in territorio giuliano, istriano e dalmata. Nel 1948 papa Pio XII lo nominò segretario della Sacra Congregazione concistoriale, e quindi cardinale vescovo il 14 marzo 1949. La missiva, diretta al rettore del Seminario Patriarcale Ettore Bressan, verte su questioni relative alla Basilica di San Marco di Venezia: "Te, exemplari modestia ornatum, de cuius sollecitudine in animarum ministerio, praesertim in Moderatione Seminarii Nostri Patriarchalis Nostrae Basilicae hodierna die, audito nostro Capitulo, elegimus et nominamus cum omnibus privilegis...". Una pagina in-4, su carta intestata. Unita busta. -

![[Pio VII (Cesena 1742 - Roma 1823)], Supplica per la Basilica di San Lorenzo in Damaso](/Upl/Auctions/Cache/4026/6473/970461/20-1620604.jpg/s1_450.jpg)

Lotto 20 [Pio VII (Cesena 1742 - Roma 1823)]

Supplica per la Basilica di San Lorenzo in Damaso

Documento manoscritto

Due pagine in-8, su bifolio

Firma/data: die 15 Julii 1823

Stato di conservazione: buono

Numero componenti del lotto: 1

Documento manoscritto datato 'die 15 Julii 1823', scritto un mese prima della morte del Pontefice. La supplica è rivolta al Santo Padre: "...perché si degni perpetuare..." alcuni altari nella Basilica di San Lorenzo in Damaso, presso Roma, "... quello del SSmo Rosario...quello del'Addolorata e quello di S.? Damaso, ove esiste' l'intero corpo di questo S.? Pontefice fondatore di I.a? Basilica." La Basilica di San Lorenzo in Damaso è una delle chiese di Roma dalle origini più antiche. La tradizione vuole che nel 1577 il Cardinale Alessandro Farnese il giovane abbia fatto traslare le spoglie di Papa Damaso I, insieme a quelle di Papa Eutichiano, nella basilica. Riccamente adornata di opere d’arte, nel 1798 fu trasformata in scuderie per le truppe francesi di Napoleone e gravemente deteriorata. Venne quindi restaurata da Giuseppe Valadier nel 1807 e nel 1816-1820, quando fu eliminata la confessione che, insieme all’abside, Gian Lorenzo Bernini aveva realizzato nel 1640 per volere del cardinale Francesco Barberini, trasformando il presbiterio in sontuose forme barocche. Ulteriori restauri furono eseguiti nel 1868 da Virginio Vespignani che ripristinò le linee rinascimentali della chiesa, eliminando quasi del tutto gli interventi successivi. La chiesa assunse così l’aspetto attuale, fatta eccezione del soffitto ligneo, ricostruito in seguito all’incendio del 31 dicembre 1939. Due pagine in-8, su bifolio, sigillo in cera sotto carta. -

![[Felicissimo Salvini (Nocera Umbra 1803 - Macerata 1893)], Costituzione apostolica 'Quod Divina Sapientia'](/Upl/Auctions/Cache/4026/6473/970462/21-1620607.jpg/s1_450.jpg)

Lotto 21 [Felicissimo Salvini (Nocera Umbra 1803 - Macerata 1893)]

Costituzione apostolica 'Quod Divina Sapientia'

Diploma a stampa con sottoscrizione della cancelleria arciepiscopale

In-Folio

Firma/data: E Camertinae Universitatis Aula die 21 Julii 1847

Stato di conservazione: buono

Numero componenti del lotto: 1

Diploma a stampa datata 'E Camertinae Universitatis Aula die 21 Julii 1847'. Sulla base della Costituzione apostolica emanata nel 1824 da Leone XII 'Quod Divina Sapientia' l'alto prelato conferisce il primo premio in 'Schola Pathologiae' ad Agostino Baroni. Il documento costituisce uno tra i primi atti emanati nel lungo governo del Salvini, che resse la cattedra di Camerino dall’aprile 1847 sino alla morte nel 1893 e alle ampie consuetudini instaurate tra la sede arcivescovile e l’università locale. In-Folio. Bel sigillo in cera sotto carta, ottimamente conservato. -

![[Bonaventura Secusio (Caltagirone 1558 - Catania 1618)], Teatini a Catania](/Upl/Auctions/Cache/4026/6473/970463/22-1620608.jpg/s0_450.jpg)

Lotto 22 [Bonaventura Secusio (Caltagirone 1558 - Catania 1618)]

Teatini a Catania

Documento firmato

Una pagina in-8

Firma/data: Platì 2 luglio 1620

Stato di conservazione: buono (lievi fioriture; foro in corrispondenza della firma)

Numero componenti del lotto: 1

Bel documento firmato, datato 'Platì 2 luglio 1620'. Si conferisce la chiesa di San Lorenzo all'Ordine religioso dei chierici regolari teatini. Una pagina in-8 obl. -

![[Papa Gregorio XVI (Belluno 1765 – Roma 1846)], Casimiro Rossi](/Upl/Auctions/Cache/4026/6473/970464/23-1620609.jpg/s1_450.jpg)

Lotto 23 [Papa Gregorio XVI (Belluno 1765 – Roma 1846)]

Casimiro Rossi

Documento manoscritto

Quattro pagine in-4

Firma/data: 23 marzo 1842

Stato di conservazione: buono

Numero componenti del lotto: 2

Lettera apostolica,datata '23 marzo 1842', nella quale viene assegnato un beneficio ecclesiastico a Casimiro Rossi, abate dell'Abbazia di Santa Maria della Piana nella diocesi di Senigallia. Quattro pagine in-4, in lingua latina. Casimiro Rossi di Cento († nel 1869) fu l'ultimo abate commendatario dell'Abbazia, prelato di fama per le sue conoscenze in giurisprudenza. E' accluso un documento (Due pagine in-8) contenente liste di spesa. -

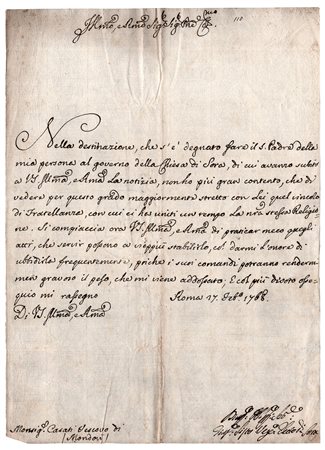

Lotto 24 Giuseppe Maria Sisto y Britto (1718 - 1796)

Monsignor Casati

Lettera firmata

Una pagina in-4

Firma/data: Roma 27 Feb. 1768

Stato di conservazione: buono

Numero componenti del lotto: 1

Lettera firmata, datata 'Roma 27 Feb. 1768' dell'ecclesiastico, vescovo di Sora (dal 1768 alla morte) diretta a Monsignor Casati, vescovo di Mondovì, al quale comunica di essere stato prescelto per il prestigioso incarico di vescovo: "Nella destinazione, che s'è degnato fare il S.Padre della mia persona al governo della Chiesa di Sora di cui avanzo subito a V.S. Ill.ma e R.ma La notizia...". Una pagina in-4. -

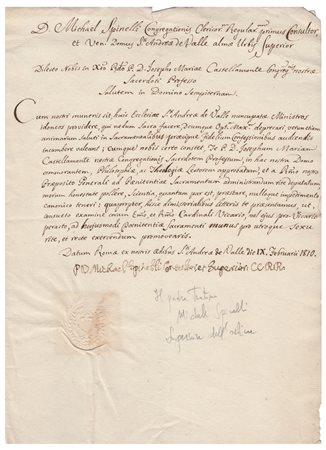

Lotto 25 Michele Spinelli (XVIII-XIX secolo)

Storia Ecclesiastica

Lettera autografa firmata

Una pagina

Firma/data: Roma, 9 febbraio, 1810

Stato di conservazione: buono

Numero componenti del lotto: 1

Lettera autografa firmata dal padre teatino Michele Spinelli, superiore dell'Ordine dei Chierici Regolari Teatini, nella quale si concede la possibilità a: 'Josepho Mariae Castellamonte Professo' di insegnare la 'Scientia... nulloque impedimento canonico teneri...' e in particolare lo si presenta al cardinale vicario o al suo vice -in considerazione del fatto che egli è deputato all'amministrazione del sacramento della penitenza presso i Teatini - perché sia esaminata la sua dottrina e sia ammesso all'esercizio del sacramento per uomini e donne presso la chiesa di Santa Andrea della Valle a Roma.

Una pagina. -

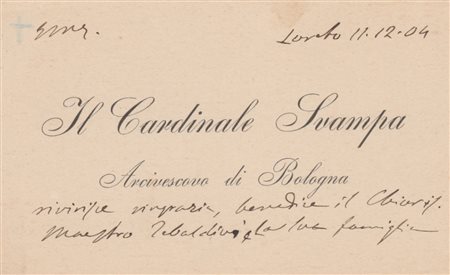

Lotto 26 Domenico Svampa (Montegranaro 1851 - Bologna 1907)

Giovanni Tebaldini

Righi autografi su biglietto da visita

Una pagina

Firma/data: Loreto 11.12.1904

Stato di conservazione: buono

Numero componenti del lotto: 1

Righi autografi su biglietto da visita dell'arcivescovo di Bologna e Cardinale Domenico Svampa, datati 'Loreto 11.12.1904', indirizzati al compositore, musicologo e direttore d'orchestra Giovanni Tebaldini. Domenico Svampa nel 1861 entrò nel Seminario di Fermo, dove nel 1867 conobbe don Giovanni Bosco, venuto a far visita all'arcivescovo Filippo de Angelis. Svampa nel 1872 vinse il concorso d'ammissione ed entrò nel Seminario Pio di Roma, poi accorpato nel 1913 dal Pontificio Seminario Romano Maggiore, insieme ad altri due seminaristi, Roberto Papiri di Montefortino (futuro arcivescovo e principe di Fermo) e Raffaele Astorri (futuro protonotario apostolico e vicario generale di Fermo). Dopo un breve periodo passato nella sua terra natale, papa Leone XIII lo chiamò ad insegnare al Seminario di Sant'Apollinare. L'11 dicembre 1886 venne nominato cameriere segreto soprannumerario di Sua Santità ed il 28 maggio 1887 venne nominato vescovo di Forlì. Nel concistoro del 18 maggio 1894 papa Leone XIII lo proclamò cardinale destinandolo all'arcidiocesi di Bologna. Il 22 giugno ricevette la nomina a cardinale presbitero di Sant'Onofrio e fino alla creazione del cardinale Pietro Maffi, effettuata da Pio X, fu il porporato italiano più giovane. Accolse le più svariate iniziative, ad esempio, istituì le casse rurali, il giornale cattolico l'"L'Avvenire d'Italia", il “Piccolo credito romagnolo” e un istituto d'istruzione per il popolo insieme ai salesiani fondati proprio dal suo caro amico Don Bosco. Il 30 maggio 1903 pubblicò la notificazione per la festa del Corpus Domini per compendiare l'enciclica di papa Leone XIII, "De Sanctissima Eucharistia". Nell'agosto dello stesso anno partecipò al conclave, durante il quale era uno dei sette cardinali con maggiori probabilità di essere eletto papa, ma un ictus gli paralizzò il viso durante le cerimonie di apertura e gli rese difficile parlare, lo afflisse e per questo non fu scelto e votò per il cardinale Sarto, futuro Papa Pio X. Il cardinale Svampa fu precursore della riconciliazione fra Stato Italiano e Chiesa cattolica e si ritrovò al centro di un delicatissimo caso diplomatico che creò non poco scalpore in Italia e in Europa. Vittorio Emanuele III si recò a Bologna nel 1904; il cardinale, conscio dei rapporti tesi fra Santa Sede e Monarchia, desiderava poter accogliere il Re senza contrariare il Pontefice, e per tale motivò inviò in Vaticano il legale della Curia bolognese (avvocato R. Ambrosini) per chiedere il permesso di ossequiare il monarca italiano. Il Papa in persona incoraggiò il cardinale Svampa. Nelle ore successive l'alta nobiltà bolognese ed i rappresentanti della classe dirigente organizzarono un banchetto per rendere onore al Re e ovviamente l'invito fu esteso anche al cardinale Svampa, il quale accettò di partecipare nonostante non avesse ricevuto ancora un'approvazione esplicita dalla Santa Sede. L'unico inconveniente fu che il giorno del banchetto combaciava con un giorno di digiuno e quindi, per non creare disagi al cardinale, si organizzò un secondo "menù di magro". Proprio da questo espediente prese il titolo il libro di Giulio Andreotti, "Pranzo di magro per il cardinale". Purtroppo la lettera con il consenso del Papa - limitato ad un incontro personale e riservato di Svampa con il Re - arrivò in ritardo ed il cardinale partecipò al pranzo con il Re, suscitando non poco scalpore nei cattolici italiani e bolognesi. Tale evento rappresentava, per il popolo, un chiaro segno di distensione nei rapporti fra Santa Sede e Monarchia; il cardinale stesso ricevette numerosissimi biglietti e lettere di ringraziamento e lode da parte di molte persone legate soprattutto dell'area socialista e progressista e ciò non fu ben visto da Roma. Il Pontefice in persona riprese il cardinale Svampa scrivendo più lettere. L'umiliazione per lo Svampa fu enorme e lo spinse a rassegnare le dimissioni, che non furono però accolte. Egli continuò il suo ministero dalla malattia e dai tragici lutti che colpirono la sua famiglia nelle Marche. Il cardinale si spense il 10 agosto 1907 lasciando una grandissima eredità spirituale e la grande responsabilità di aver incominciato il lungo processo di riconciliazione fra Stato Italiano e Chiesa cattolica. Per tutto ciò che fece il New York Times gli dedicò ventidue articoli. -

Lotto 27 Pietro Tacchi Venturi (San Severino Marche, 1861 - Roma 1956)

Collegio San Francesco Saverio, Pina Tacchi Venturi

Tre lettere firmate

Tre pagine in-16

Stato di conservazione: buono

Numero componenti del lotto: 3

Tre lettere firmate (due integralmente autografe, la terza dattata con poscritto autografo) - (comprese tra il 1934 e il 1955) di uno dei più eminenti gesuiti del tempo - già grande tessitore della 'conciliazione' fra Papato e Italia fascista - e autorevole intellettuale cattolico Pietro Tacchi Venturi. Dopo aver terminato gli studi al Liceo Sant'Apollinare di Roma, entrò nella Compagnia di Gesù il 12 novembre 1878, cominciando il suo noviziato in Francia a Cossé-le-Vivien. Nel 1887 si iscrisse alla Sapienza, dove si laureò in lettere nel 1891. Il 28 luglio 1892 fu ordinato presbitero. Si guadagnò una reputazione come studioso di storia e di letteratura: i suoi articoli apparvero sulla "Civiltà Cattolica". Importante lavoro di Tacchi Venturi fu la pubblicazione di scritti inediti di Matteo Ricci, il missionario gesuita in Cina: le "Opere storiche del P. Matteo Ricci, S.J." furono stampate in due volumi nel 1911 e nel 1913 e contengono l'epistolario di Ricci e i suoi "Commentari della Cina". Tacchi Venturi divenne amico di Mussolini, prima che salisse al potere, per questa ragione divenne "lo strumento normale per i messaggi fra il papa e Mussolini". Questi rapporti con Mussolini furono ufficializzati quando papa Pio XI scelse padre Tacchi Venturi per negoziare l'acquisto dell'antica biblioteca di Palazzo Chigi dal governo fascista. La scelta di Mussolini di donarla diede l'avvio al processo di riconciliazione fra l'Italia e la Santa Sede, che era stato problematico dopo la conquista di Roma del 1870, che aveva privato il Papa del suo stato. Tacchi Venturi fu un negoziatore dei Patti Lateranensi (1929), che posero fine alla "Questione romana" e riconobbero la sovranità della Santa Sede e diedero origine allo Stato della Città del Vaticano. Il New York Times descrisse Tacchi Venturi come il "principale negoziatore, che rimane nell'ombra ed è quasi sconosciuto". Tacchi Venturi fu tenuto al corrente da Mussolini dei preparativi per le leggi razziali fasciste ed espresse riserve sull'effetto delle leggi sui cattolici, sia per i matrimoni misti sia per gli ebrei convertiti al Cattolicesimo. In particolare, Tacchi Venturi cercò di evitare il divieto di matrimoni fra "ariani" e "non ariani". Dopo che i suoi tentativi di mitigare le leggi razziali ebbero scarso frutto, padre Tacchi Venturi intervenne presso Mussolini per richiedere esenzioni per singoli casi, tanto di ebrei convertiti al cristianesimo quanto di ebrei che professavano il giudaismo. Dopo l'elezione di Pio XII nel conclave del 1939, fu annunciato che don Francesco Tomasetti, procuratore generale dei Salesiani, avrebbe sostituito Tacchi Venturi come messaggero non ufficiale fra il Papa e Mussolini. Tacchi Venturi rimase il rappresentante ufficiale presso la Direzione della Polizia e il Consiglio superiore sulla demografia e la razza. In qualche occasione si servì della sua influenza per agevolare ebrei convertiti al Cattolicesimo. Dopo la morte di Mussolini, Pietro Tacchi Venturi, ormai ottantaquattrenne, non ebbe più ruoli di rilievo e si dedicò nuovamente all'attività di storico. Le missive sono dirette ad alcuni famigliari: "La tua lettera ultima è veramente deliziosa, rallegra con le più dolci speranze gli estremi miei giorni e penso che tu e Pino non potrete mai benedire Idio che ha singolarmente benedetto la vostra unione...". Tre pagine in-16 obl. (due su carta intestata 'Collegio S. Francesco Saverio'). E' unita una busta viaggiata con indirizzo autografo. -

Lotto 28 Placido Maria Tadini (Moncalvo 1759 - Genova 1847)

Reale Basilica di Superga

Lettera autografa firmata

Una pagina in-4, su bifolio

Firma/data: Genova li 27 Giugno 1842

Stato di conservazione: buono (lievi strappi al margine destro)

Numero componenti del lotto: 1

Lettera autografa firmata, datata 'Genova li 27 Giugno 1842' dell'illustre ecclesiastico, arcivescovo di Genova (dal 1832) e Cardinale (elevato da Gregorio XVI dal 1835) diretta al preside di teologia morale ed eloquenza sacra della Reale Accademia di Superga. "Rendo i miei più cordiali ringraziamenti a V.S. Rev.ma dell'erudito e leggiadro libro sulla Reale Basilica di Superga. io l'ho letto con piacere e molto m'è piaciuto, e per l'eleganza con cui è scritto, e per i principi...". Una pagina in-4, su bifolio. Indirizzo autografo e traccia di sigillo alla quarta. -

Lotto 29 Ascanio Turamini (Siena 1586 - 1647)

Maremma

Lettera autografa firmata

Una pagina in-4

Firma/data: Roccastrada 5 8bre 1646

Stato di conservazione: buono (macchia di umidità; lacuna al margine inferiore, non lede il testo)

Numero componenti del lotto: 1

Lettera autografa firmata, datata 'Roccastrada 5 8bre 1646' del prelato, vescovo di Grosseto Ascanio Turamini. Esercitò, a Siena, la professione di avvocato e fu anche docente di diritto civile presso l'ateneo senese. Venne nominato vescovo di Grosseto il 2 marzo 1637 e consacrato tredici giorni dopo dal cardinale Francesco Maria Brancaccio. Tra le iniziative, ci fu l'ampliamento della chiesa parrocchiale di San Nicola a Roccastrada e il nuovo regolamento per le monache del convento delle Clarisse. Sotto il suo vescovato venne nuovamente consacrato il duomo di Grosseto. La missiva è relativa alla pratica del commercio da parte degli ecclesiastici in Maremma: "dalla quale si possa sperare buon esito già che per altra maniera, o sarà in tutto tolto il comercio alle persone ecclesiastiche in giudizio...". Una pagina in-4. -

Lotto 31 Giacinto Placido Zurla (Legnago 1769 - Palermo 1834)

Ringraziamenti per la promozione

Lettera firmata

Una pagina in-8 su bifolio

Firma/data: Roma 14 Giugno 1823

Stato di conservazione: buono

Numero componenti del lotto: 1

Lettera firmata, datata 'Roma 14 Giugno 1823' del prelato, creato Cardinale da Pio VII nel concistoro del 10 marzo 1823, Cardinale vicario di Roma dal 1824 alla morte, Giacinto Placido Zurla. La missiva è diretta a Padre Bruschelli, reggente della chiesa di Sant'Agostino a Orvieto, nella quale lo ringrazia per la: "...mia Promozione...". "Vivo sicuro ch'Ella vorrà aggiungere anche le sue Preghiere all'Altissimo per me...". Una pagina in-8, su bifolio. Indirizzo e traccia di sigillo alla quarta. -

Lotto 32 Cardinale Luigi Lambruschini (Sestri Levante 1776 - Roma 1854)

Stato Pontificio - Conte Ercole Gaddi

Passaporto

Due pagine in folio

Firma/data: 17 aprile 1841

Stato di conservazione: buono

Numero componenti del lotto: 1

Lettera patente firmata dal Cardinale Luigi Lambruschini Segretario di Stato durante il pontificato di Gregorio XVI. Studiò teologia a Genova e Roma, ma fu costretto a lasciare la città eterna nel 1798 all'avvento della Repubblica Romana. Divenuto segretario della neo costituita Sacra Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari, si distinse in campo diplomatico per i suoi contributi ai trattati di pacificazione con molti stati, in particolare con il Regno delle Due Sicilie e con la Baviera. Il 3 ottobre 1819 venne consacrato arcivescovo di Genova. Fu creato cardinale dal Pontefice Gregorio XVI nel 1831 e fu prescelto quale nuovo cardinal segretario di Stato di papa Gregorio XVI in sostituzione del cardinale Tommaso Bernetti. Nel 1846, alla morte di papa Gregorio XVI, rassegnò, come d'uso, le dimissioni dalla carica di Segretario di Stato. Nel successivo conclave, pare che egli, con Tommaso Pasquale Gizzi, sia stato l'unico altro candidato contrapposto al cardinale risultato poi vincente, ossia il Mastai Ferretti, Papa Pio IX.

Nella lettera, datata '17 aprile 1841', per il Conte Ercole Gaddi: "Tutte le autorità Civili e Militari dello Stato Pontificio lasceranno passare liberamente il Sig. Conte Ercole Gaddi." Sono presenti quattro firme del Cardinale Lambruschini e diversi timbri della "direzione di Polizia nella leg. di Forlì." -

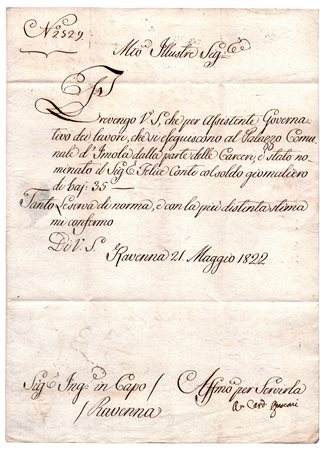

Lotto 33 Antonio Lamberto Rusconi (Cento 1743 - Imola 1825)

Nomina di Assistente Governativo dei lavori a Palazzo Comunale d'Imola

Lettera firmata

Una pagina in-4

Firma/data: Ravenna 21 Maggio 1822

Stato di conservazione: buono

Numero componenti del lotto: 1

Lettera firmata, datata 'Ravenna 21 Maggio 1822' da Antonio Lamberto Rusconi, prelato, nominato da Pio VII vescovo di Imola e cardinale nel 1816, Antonio Lamberto Rusconi. La missiva è indirizzata al "Sig. Ingegnere in Capo" di Ravenna: "...per Assistente Governativo dei lavori che si eseguiscono al Palazzo Comunale d'Imola dalla parte delle Carceri, è stato nominato il Sig.r Felice Conti col soldo giornaliero di baj: 35". Una pagina in-4, indirizzo manoscritto, timbro e traccia di sigillo alla quarta. -

Lotto 34 Antonio Fiordibello (Modena 1510 - ivi 1574)

La Rosa d'Oro - Regina Caterina d'Asburgo - Regno di Portogallo e Algarve - Pio IV

Minuta firmata

Carteggio di otto manoscritti

Due pagine in-4, su bifolio

Otto pagine in-16

Firma/data: 1 settembre 1563

Stato di conservazione: buono (fori al ductus dovuti all'acidità dell'inchiostro ferrogallico)

Numero componenti del lotto: 9

Antonio Fiordibello fu un celebre umanista modenese, segretario di Papa Pio IV. La minuta datata '1 settembre 1563' è redatta a Roma, «apud Sanctum Petrum» e diretta alla Regina del Portogallo Caterina d'Asburgo, nella quale si comunica l’invio di una "rosa ex auro fabrefacta", la Rosa d'Oro, benedetta dal Pontefice, la quale le sarà recapitata attraverso Michele de Castro, fratello del celebre oratore portoghese Alvaro. Presenti numerose cancellazioni e correzioni di mano del Fiordibello. Due pagine in-4, su bifolio. È unito carteggio di otto copie di manoscritti di Antonio Fiordibello riprodotti da un copista del 900, uniti in un unico fascicolo nel 1918: "Letti nella seduta ordinaria 22 giugno 1918". Il nucleo proviene dalla collezione di Augusto Maestro, Modena, in parte confluita alla Biblioteca Estense. Otto pagine in-16. -

Lotto 35 Tommaso Maria Mamachi (Chio 1713 - Tarquinia 1792)

Dibattito sull'autorità del papa - Arcivescovo di Torino Francesco Luserna Rorengo di Rorà

Due lettere autografe firmate

Due pagine in-4

Tre pagine in-4

Firma/data: (Santa Maria sopra) Minerva Roma 22 febbraio 1777

(Santa Maria sopra)Minerva Roma 9 marzo 1776

Stato di conservazione: discreto (lacuna centrale in corrispondenza della firma "Fra Tommaso Mamachi" di cui lede l'iniziale e una parola del testo; macchia di umidità)

Numero componenti del lotto: 2

Insieme di due importanti lettere autografe firmate dell'erudito domenicano, professore di Fisica alla Sapienza di Roma, e direttore della Casanatense, indirizzate all'Arcivescovo di Torino Francesco Luserna Rorengo di Rorà (1732-1778) circa la sua attività di polemista in difesa della Santa Sede. Chiamato а Roma, insegnò nel collegio di Propaganda Fide (1740), fu Segretario della Congregazione dell'Indice (1779) e Maestro dei Sacri Palazzi (1781), continuando la sua attività di polemista ed erudito. '(Santa Maria sopra) Minerva Roma 22 febbraio 1777'. Due pagine in-4. Il corrispondente ha gradito il suo lavoro. "Del resto ella ben vede se con tutta somnissione, e volentieri mi adatto a quanto mi si ordina da superiori e a quali rischi mi esponga per obbedir loro, e come a qualunque costo e di fatica e di salute mi assuma per la verità e per la giustizia delle incombenze, che sovente mi sembrano superiori alle mie forze". Minerva Roma 9 marzo 1776'. "Io stimo moltissimo codesti signori dell'Università di Turino e il loro così, pel mio libro, vantaggioso giudizio mi dà coraggio maggiore per proseguire a lavorare con allegria...L' assicuro che io, senza punto badare alle ciarle, che si vanno spargendo, tirerò innanzi a scrivere con vigore. Ella lo vedrà dagli effetti. Le cialre si fanno principalmente in Roma però moltissimi sono, saranno miei avversari, e piuttosto che lasciarsi superare dalla forza della verità saranno per Febronio, come lo sono pel Contini..". Firmato F. Tommaso M. Mamachi. Tre pagine in-4.

La propria opera a cui fa riferimento nelle lettere è la 'Epistolae ad Just Febroniumde ratione regendae christianae reipublicae deque legitima Romani Pontificis potestate' - edita a Roma fra il 1776 e il 1778 - scritta in opposizione alle teorie di Johann Nikolaus von Hontheim (noto con il nome di Giustino

Febronio) vescovo ausiliare di Treviri, autore del 'De Statu Ecclesiae et legittima Potestate Romani Pontificis liber singularis reuniendos dissidentes in Religione Christianos compositus' (1763) il cui scopo consisteva nel riavvicinare la Chiesa Protestante a quella Cattolica abolendo l'antica autorità del Papa. -

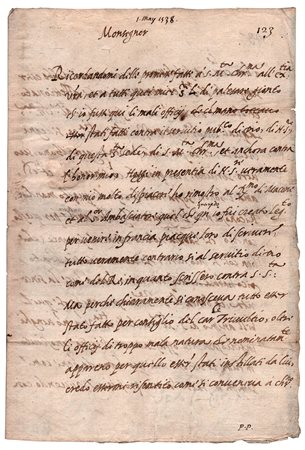

Lotto 36 Rodolfo Pio (Carpi 1500- Roma 1564)

Uffici di mala natura nel clero

Lettera autografa firmata

Quattro pagine

Firma/data: 1 maggio 1538

Stato di conservazione: buono

Numero componenti del lotto: 1

Lettera autografa firmata dal “Car/v? di Carpi” ad un “Monsignore”, datata 1 maggio 1538. Probabilmente si tratta del Cardinale Rodolfo Pio, vescovo di Faenza dal 1528 e nunzio apostolico in Francia nel 1530. Nella lettera il cardinale discute riguardo “uffici di mala natura”, di quando andò in Francia da legato pontificio “...io fui creato legato per venire(?) in Francia…” e cita il Cardinale Agostino Trivulzio, cardinale, legato pontificio e amministratore apostolico di alcune città italiane e francesi. -

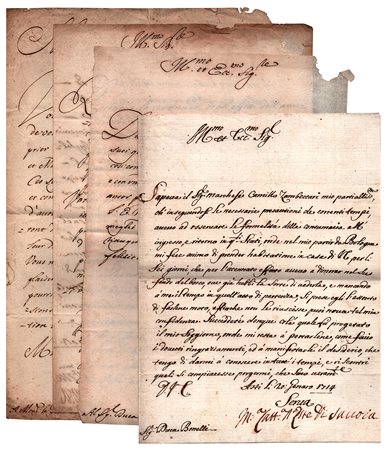

Lotto 37 Patriarca Adeodato Piazza (Vigo di Cadore 1884 - Roma 1957)

Benedizioni

Firma autografa su fotografia

(cm 15x11)

Firma/data: Venezia 15.II.1934

Stato di conservazione: buono

Numero componenti del lotto: 1

Firma autografa su ritratto fotografico applicato su passepartout. La dedica autografa al margine inferiore: "Alla Famiglia Bellotti benedicendo e bene augurando." -

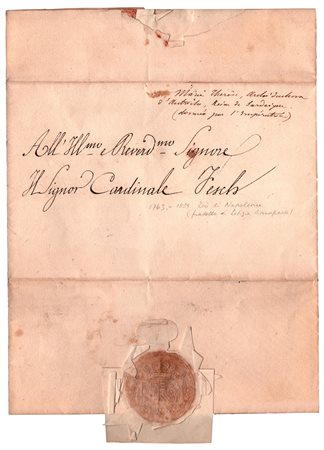

Lotto 38 Maria Teresa d'Asburgo-Lorena (Firenze 1801 - Torino 1855)

Napoleonica

Lettera firmata

Una pagina in-4

Firma/data: Torino il 20 Febbraio 1833

Stato di conservazione: buono

Numero componenti del lotto: 1

Lettera firmata, datata Torino il 20 febbrajo 1833 della Regina di Sardegna, consorte di Carlo Alberto di Savoia, e madre del "Re galantuomo", diretta al Cardinal Fesch (1763-1839), zio di Napoleone Bonaparte (in quanto fratello della madre Letizia Ramolino). "Con particolarissimo gradimento ho ricevuto gli augurii che all'avvicinarsi delle Feste del S.mo Natale V.S. Ill.ma mi ha sì cortesemente espressi...". Una pagina in-4, indirizzo manoscritto e sigillo in cera sotto carta alla quarta. -

Lotto 40 Eulalia di Borbone Spagna Madrid, 1864 – Irun, 1958

Alice Mary Hughes

Fotografia con dedica autografa firmata dalla principessa

Una pagina

Firma/data: Torino, 1900

Stato di conservazione: buono (lieve mancanza al margine superiore destro del passe-partout)

Numero componenti del lotto: 1

Bella fotografia scattata da Alice Mary Hughes (1857-1939) alla principessa Eulalia di Spagna con dedica autografa firmata al margine inferiore dalla giovane reale. "A son cousin Thomas (di Savoia - Genova). Comme souvenir des jours passé ensemble et en preuve d’amitié sincère. Sa cousine devouée". Torino, 1900. Cm 16 x 10, in bianco e nero. Applicata su passe-partout beige di cm 29,5 x 21,2.

Alice Mary Hughes fu pioniera della fotografia al femminile, specializzata in ritratti di donne e di bambini. -

Lotto 41 Angela Maria Caterina d’Este (1656 - Bologna 1722)

Este - Savoia - Guerre di religione

Carteggio costituito da quattro lettere firmate

Sei pagine

Firma/data: Torino il 4 agosto 1703

Torino 8 gennaio 1707

Asti 20 gennaio 1714

Stato di conservazione: buono

Numero componenti del lotto: 4

Maria Caterina fu protagonista di una grande storia d'amore. Il 10 novembre 1684, sposò Emanuele Filiberto di Savoia, iI Principe di Carignano. Il matrimonio venne ostacolato dalla Francia, allora sotto il dominio di Luigi XIV, che voleva imporre al Savoia le nozze con una principessa francese. Una cerimonia per procura si svolse a Modena dove il fratello celibe di Caterina, Cesare Ignazio d'Este, prese il posto dello sposo; un'altra cerimonia privata si tenne al Castello di Racconigi, residenza estiva dei Principi di Carignano. Dopo le nozze, gli sposi vissero per qualche tempo in esilio a Bologna, in conseguenza dell'ostilità francese al loro matrimonio. Solo nel giugno del 1685, ricevuto il perdono da parte di Luigi XIV, poterono rientrare a Torino, eleggendo a residenza il palazzo Carignano.

Carteggio costituito da quattro lettere firmate, della nobildonna, meglio nota come Maria d’Este Savoia, figlia di Borso d’Este dei duchi di Modena e Reggio e sposa di Emanuele Filiberto di Savoia nel 1684. La prima, dat. Torino il 4 agosto 1703, indirizzata al Marchese Zambeccari, è relativa ai fatti d'arme e politici come il passaggio "in queste parti a piciole truppe incaminate verso li cantoni heretici et altre parti le famiglie de’ religionari del Principato d’Oranges, a’ quali il Re ha assegnato tempo prefisso per vendere suoi beni e ritirarsi quando non volessero rendersi catolici" o notizie portate dagli "ultimi avisi [che] parlano che l’armata inglese et olandese va sempre più accostandosi ad Anversa giudicandone che miri a formarne l’assedio". La seconda datata Torino 8 gennaio 1707, è inviata al Duca Mattei, in occasione delle feste natalizie; una terza lettera, datata Asti 20 gennaio 1714 e diretta al Duca Bonelli, verte su alcuni soggiorni della sovrana nei feudi bolognesi. Chiude l'insieme una quarta ed ultima missiva indirizzata al generale Feltz (lacuna al margine destro ha asportato la data). Per un totale di sei pagine in vario formato. -

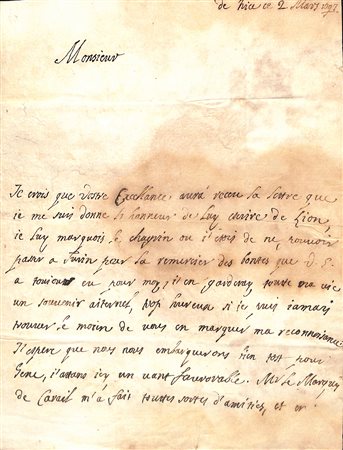

Lotto 43 Filippo Francesco d’Este (S. Martino in Rio 1673 - Corteleona 1723)

Este - Malattia mentale

Lettera autografa firmata

Due pagine in-8, su bifolio

Firma/data: Nice ce 2 mars 1697

Stato di conservazione: buono (macchia di umidità)

Numero componenti del lotto: 1

Lettera autografa firmata, datata de Nice ce 2 mars 1697 del Marchese di San Giuliano, figlio primogenito di Sigismondo III d'Este e di Maria Teresa Grimaldi, relativa ad un viaggio di rientro in Italia che toccherà alcune città, tra cui Torino. Due pagine in-8, su bifolio. La missiva costituisce uno dei pochissimi documenti relativi a Filippo Francesco d’Este, naturale successore al marchesato di S. Giuliano ma che le fonti definiscono prematuramente 'istupidito'. Per questo motivo egli cedette il proprio posto al fratello minore Carlo Filiberto II d’Este (1678-1752) trascorrendo la propria vita nel feudo di Corteleona.

Clinio Cottafavi nelle sue ricerche storiche su San Martino in Rio, scriverà: "Il primogenito di Sigismondo terzo divenuto scemo ed aggravato da mille molestie, si era reso incapace di poter reggere i feudi: la sua posizione egli se l'aggravava anche sempre più con una vita scorretta e punto morale. Onde il padre suo nel 1727 prese a trattare con lui per la rinuncia del suo diritto di primogenito a Carlo Filiberto, l'unico degli altri suoi figli maschi, che gli fosse rimasto. E vi riusciva: con una convenzione, sotto scritta dalle parti in Corteolona, ove dimorava sempre Francesco Filippo con la sua donna, Luigia Sorbellini (in realtà Luigia Serbelloni), si stabiliva che alla morte di Sigismondo III, i diritti di primogenitura sarebbe spettati al terzogenito Carlo Filiberto. (Archivio Comunale di San Martino)". Claudio Donati nel suo lavoro di ricerca sul ramo degli Este di San Martino, scriverà: "Molte nubi si addensarono in questi primi decenni del settecento sui destini della famiglia: la morte dello zio Carlo Filiberto senza eredi legittimi nel 1714, il rimbecillimento del cugino Francesco Filippo nel 1715 quando era prossimo alle nozze con Luigia Serbelloni (costretta così a farsi monaca)..." -

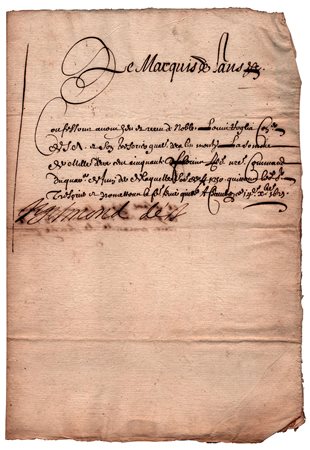

Lotto 44 Sigismondo III d’Este (1577 - Torino 1628)

Marchese di Lanzo e di Borgomanero

Lettera firmata

Una pagina in-4

Firma/data: Chambéry 14 Xbre 1627

Stato di conservazione: buono

Numero componenti del lotto: 1

Sigismondo era figlio del marchese Filippo II Francesco d'Este e di Margherita di Savoia, figlia legittimata del duca di Savoia, Carlo Emanuele I. Nel 1653, alla morte del padre, a soli sei anni, ereditò i titoli e il feudo, sotto la reggenza della madre. Nel 1671 sposò a Torino, Maria Teresa Grimaldi, figlia di Ercole Grimaldi, principe ereditario del Principato di Monaco e Aurelia Spinola dei Principi di Molfetta. Nel 1727 Sigismondo trattò e ottenne dal figlio primogenito, Francesco Filippo, gravemente disturbato, la sua rinuncia nei diritti dinastici in favore dell'altro figlio maschio sopravvissuto, Carlo Filiberto II d'Este.

Lettera firmata datata Chambéry 14 Xbre 1627 del Marchese di Lanzo e di Borgomanero. Quietanza di pagamento. "...la somme de mille deux cent cinquante florins...". Una pagina in-4, intestazione ms. 'Le Marquis de Lans'. -

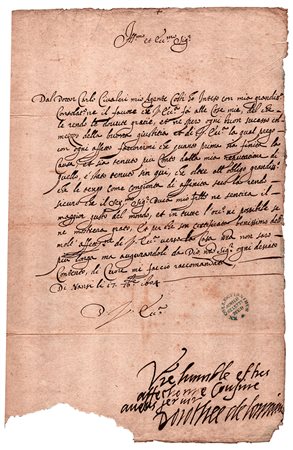

Lotto 45 Dorotea di Lorena (Deneuvre 1545 - Nancy 1621)

Lettera a Muzio Sforza - influenza in questioni giudiziarie

Lettera firmata

Una pagina in-4

Firma/data: Nansi li 17 7bre 1604

Stato di conservazione: buono (lacuna al margine inferiore, non lesiva del testo)

Numero componenti del lotto: 1

Interessante lettera firmata, datata Nancy li 17 7bre 1604, dell'ultimogenita di Francesco I di Lorena e Cristina di Danimarca, indirizzata a Muzio Sforza, marchese di Caravaggio e membro del "Consiglio Secretto per Sua Maestà Catholica", nella quale lo prega di favorirla relativamente ad una questione giudiziaria: "la qual prego con ogni affetto favorirmi che quanto prima sia finita la Causa, et sia tenuto più conto della mia reputazione di quello, è stato tenuto sin qui, che deve all'obbligo grandissimo che le tengo come congiunta di affinità seco la rendo sicuro cghe il ... Duca mio fr.llo ne sentirà il maggior gusto del mondo, ed in tutte le occ.oni possibile se ne mostrerà grato...". Una pagina in-4.

Dorotea è stata così chiamata in onore della zia materna. Nacque storpia o zoppa, causa che venne attribuito allo stress della madre durante la gravidanza (suo padre morì un mese dopo la sua nascita, il 12 giugno 1545). Dorotea è stata descritta come una persona di un certo fascino. Aiutò il fratello a progettare i giardini terrazzati, ornati da fontane e aranceti, nel recinto del palazzo ducale. Partecipò al matrimonio tra il re di Francia e Luisa di Lorena-Vaudémont a Reims nel 1573. -

![[Giovanni I di Sassonia (Dresda, 12 dicembre 1801 – Pillnitz, 29 ottobre 1873)]](/Upl/Auctions/Cache/4026/6473/970484/46-1620634.jpg/s1_450.jpg)

Lotto 46 [Giovanni I di Sassonia (Dresda, 12 dicembre 1801 – Pillnitz, 29 ottobre 1873)]

Righi autografi

Una pagina in-8

Firma/data: 4 giugno 1872

Stato di conservazione: buono

Numero componenti del lotto: 1

I primi righi autografi, senza Firma/data: "Giovanni Muraro capo di Stazione a [...]. La sua moglie desidera d'esser impiegata a Pordenone dov'era prima, perché ci sono sepolti due figli suoi". I secondi righi, datati '4 giugno 1872', sono stati firmati da Enea Bignami, nei quali egli afferma che il testo precedente è stato scritto dal Re Giovanni I di Sassonia: ' Autografo di S.lle il Re Giovanni di Sassonia...'. Una pagina in-8 incollata su supporto cartaceo. Interessante anche il profilo del certificatore, Andrea Bignami. Compiuti gli studi in Svizzera, si arruolò nella guardia civica bolognese, raggiungendo il grado di capitano. Il 19 marzo 1848 accorse a Milano e qui, arruolatosi volontario in cavalleria, fu assunto quale ufficiale di ordinanza del generale T. Lechi, comandante la nuova guardia nazionale. Assegnato ai primi di aprile al quartier generale di Carlo Alberto alle dipendenze del generale Salasco, passò poi allo Stato Maggiore della IV divisione, comandata da Ferdinando di Savoia, cui si strinse di fraterna amicizia. Collocato in aspettativa al termine del conflitto, Bignami esaminò le cause della disfatta nel volume anonimo, ma posteriormente da lui stesso riconosciuto come suo, 'Campagnes d'Italie de 1848-49 par un Lieutenant d'Etat Major de l'Armée Piémontaise' (Turin 1849), in cui espresse giudizi acuti sui protagonisti della guerra. Ritornato a Bologna, si dedicò all'attività finanziaria e, operando in società col 'Banco R. Rizzoli' e quello dei 'Fratelli Cataldi', nel 1852 impiantò a Bologna una filanda meccanica per la lavorazione della canapa e del lino. Oggetto di particolare interesse fu per lui quello ferroviario, di cui divenne uno dei maggiori esperti italiani: sarà membro dell'amministrazione della ferrovia "Vittorio Emanuele" e poi delle Ferrovie dell'Alta Italia. Partecipò alla terza guerra d'indipendenza come capitano di Stato Maggiore della divisione di Bologna prima e di Firenze poi; dopo l'armistizio, quale esperto commerciale e ferroviario. Sull'argomento delle ferrovie Bignami ha lasciato due scritti interessanti: nel primo, dedicato al Rothschild,'Le domaine des chemins de fer du Sud de l'Autriche et de la Haute Italie' (Turin 1868), egli esaminava i punti fondamentali dell'economia dell'Italia e dell'Austria in rapporto soprattutto col problema delle comunicazioni ferroviarie. Il secondo scritto,'Cenisio e Fréjus' (Firenze 1871), da lui stesso tradotto in francese: 'La percée des Alpes' (Paris 1872) narrava le vicende del traforo, corredandole con notizie sulla storia, la geografia e la geologia della regione. -

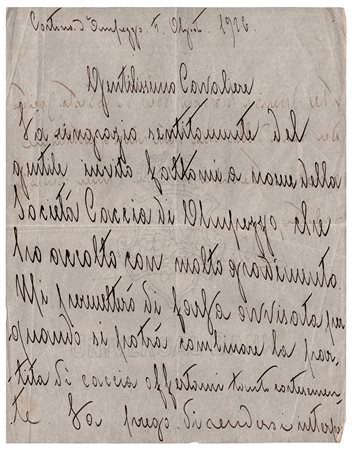

Lotto 47 Adalberto di Savoia-Genova (Torino 1898 - ivi 1982)

Società Caccia di Ampezzo

Lettera autografa firmata

Due pagine in-4

Firma/data: Cortina d'Ampezzo 5 Agosto 1926

Stato di conservazione: buono

Numero componenti del lotto: 1

Lettera autografa firmata datata 'Cortina d'Ampezzo 5 Agosto 1926' di Adalberto di Savoia-Genova, Generale del Regio Esercito Italiano durante le due guerre mondiali. Nella missiva il Duca ringrazia per aver ricevuto un invito: "Gentilissimo Cavaliere, La ringrazio sentitamente del gentile invito fattomi a nome della Società Caccia di Ampezzo, che ho accolto con molto gradimento...". Due pagine in-4. Adalberto di Savoia-Genova fu un principe di 'Casa Savoia', appartenente al ramo Savoia-Genova. Nel periodo interbellico era spesso citato con il titolo di duca di Bergamo. Quarto figlio di Tommaso di Savoia-Genova e di Isabella di Baviera. Suo padre era nipote di Carlo Alberto di Savoia e di Giovanni di Sassonia. Sua madre era nipote di Ludovico I di Baviera e pronipote di Carlo IV di Spagna e di Francesco I delle Due Sicilie. Il 22 settembre 1904 il Re Vittorio Emanuele III, suo cugino, gli conferì il titolo di duca di Bergamo. Partecipò alla prima guerra mondiale e combatté con il suo reparto sul Montello nell'ottobre 1917 e in Vallagarina nel febbraio 1918. Successivamente la sua carriera militare si svolse fra l'Italia e l'Africa Orientale Italiana.

Dopo l'occupazione italiana dell'Albania per Adalberto si parlò della nomina a luogotenente generale del Re, in quanto aveva rappresentato 'Casa Savoia' al matrimonio di Re Ahmet Lekë Bej Zog, suscitando molte simpatie fra gli albanesi. Il duca di Bergamo intrattenne una lunghissima relazione con Anita Scarzella, una nobile piemontese che, però, non si concluse con il matrimonio per via dell'opposizione di Umberto II. Nonostante vivesse in anni così importanti per l'Italia, Adalberto si tenne sempre lontano dalla mondanità e dalla corte e condusse una vita ritirata. -

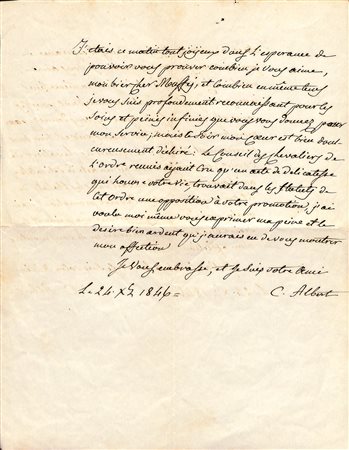

Lotto 48 Carlo Alberto di Savoia - Carignano (Torino 1798 - Oporto 1849)

Carlo Maffei di Boglio primo scudiero di Carlo Alberto di Savoia, opposizione alla promozione

Minuta interamente autografa firmata

Una pagina in-8, su bifolio

Firma/data: 24 dicembre 1846

Stato di conservazione: buono

Numero componenti del lotto: 1

Minuta interamente autografa firmata datata '24 dicembre 1846' del Re di Sardegna dal 1831 al 1849, indirizzata al Generale Carlo Maffei di Boglio (1772-1854), primo scudiero di Carlo Alberto di Savoia - Carignano e Gran Mastro del Corpo d'artiglieria di stanza al Palazzo reale di Torino. Carlo Alberto di Savoia-Carignano durante il periodo napoleonico visse in Francia dove acquisì un'educazione liberale. All'età di 12 anni Carlo Alberto e la madre furono ricevuti da Napoleone Bonaparte, che conferì al ragazzo il titolo di conte dell’Impero e una rendita vitalizia di 100.000 franchi. Come principe di Carignano nel 1821 diede e poi ritirò l'appoggio ai congiurati che volevano imporre la costituzione al re di Sardegna Vittorio Emanuele I. Divenne conservatore e partecipò alla spedizione legittimista contro i liberali spagnoli del 1823. Non destinato al trono, diventò re dello Stato sabaudo nel 1831, alla morte dello zio Carlo Felice che non aveva eredi. Da sovrano, dopo un primo periodo conservatore durante il quale appoggiò vari movimenti legittimisti d'Europa, nel 1848 aderì all'idea di un'Italia federata guidata dal Papa (neoguelfismo) e libera dagli Asburgo. Nello stesso anno concesse lo Statuto, la carta costituzionale che sarebbe rimasta in vigore (prima nel Regno di Sardegna e poi nel Regno d'Italia) fino al 1947. Guidò le forze che portarono alla prima guerra di indipendenza contro l'Austria ma, abbandonato da papa Pio IX e dal re Ferdinando II delle Due Sicilie, nel 1849 fu sconfitto e abdicò in favore del figlio Vittorio Emanuele. Morì in esilio qualche mese dopo nella città portoghese di Oporto. Il suo tentativo di liberare l'Italia settentrionale dall'Austria rappresentò il primo sforzo dei Savoia di mutare gli equilibri della penisola dettati dal Congresso di Vienna. L'opera sarà ripresa con successo dal figlio Vittorio Emanuele, che diverrà il primo re d'Italia. Nella missiva il Re di Sardegna gli comunica con rammarico che il "Conseil des Chevaliers de l'Ordre reunis" ha deliberato di non potergli accordare una promozione. Una pagina in-8, su bifolio. -

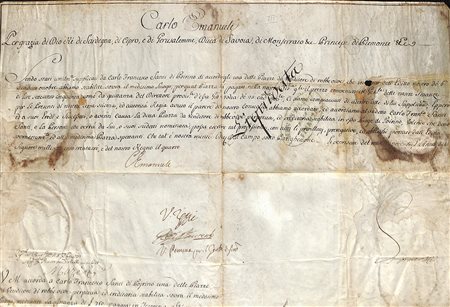

Lotto 49 Carlo Emanuele III di Savoia (Torino 1701 - Ivi 1773)

Concessioni per ambulanti nel Regno di Sardegna

Documento manoscritto firmato

Una pagina in-4

Firma/data: Dal campo sotto Pizzighettone il 27 novembre 1733

Stato di conservazione: buono

Numero componenti del lotto: 1

Documento manoscritto firmato del Re di Sardegna Carlo Emanuele III di Savoia, detto il 'Laborioso' e soprannominato dai piemontesi 'Carlin', il quale salì al trono in conflitto con il padre e si circondò di militari a cui conferì le più alte cariche dello Stato. Sotto il suo regno, che durò quasi 43 anni, lo Stato sabaudo continuò a militare al fianco delle grandi potenze nelle guerre di successione polacca e austriaca, ottenendo considerevoli acquisizioni territoriali, che ne spostarono il confine al Ticino. Carlo Emanuele era il secondo dei tre maschi e pertanto alla nascita non era l'erede al trono; suo fratello maggiore Vittorio Amedeo, che era il principe ereditario, morì nel 1715 e da quella data Carlo Emanuele divenne principe di Piemonte. Carlo Emanuele viveva in una Torino profondamente cambiata dagli ultimi avvenimenti politici. Il Piemonte, dopo alterne vicende, era uscito vittorioso dalla guerra di successione spagnola, sconfiggendo l'esercito francese di Luigi XIV, e suo padre, Vittorio Amedeo II, aveva acquistato il titolo di re di Sicilia, che fu costretto a scambiare con quello di Sardegna. Il re ripudiava sempre più i fasti della corte, la mondanità e il lusso: vestiva di semplice panno e le sue camicie erano di tela grezza. Torino si era pertanto trasformata radicalmente: per volere regio, le feste erano bandite, l'ostentazione di ricchezza era reato. Vittorio Amedeo II, dopo i trionfi politici e militari, si era sempre più chiuso in sé stesso, diventando schivo e solitario. Dopo il 1728, le stranezze del Re iniziarono a degenerare sempre di più, probabilmente per una malattia mentale. La moglie Anna, madre di Carlo Emanuele, era morta e anche il primogenito, molto amato da Vittorio Amedeo, si era spento: il vecchio Re decise di abdicare e di lasciare il trono al figlio Carlo Emanuele III. Carlo Emanuele non era amato dal padre: gracile e quasi gobbo, si era incupito negli anni passati all'austera corte torinese e sembra che parlasse poco, solo l'indispensabile. La sua istruzione era stata sommaria, poiché tutte le attenzioni erano andate al fratello maggiore. Nel 1722 Vittorio Amedeo II fece sposare il figlio con la principessa palatina Anna Cristina Luisa del Palatinato-Sulzbach, che morì dopo appena un anno dando a Carlo Emanuele un erede, che morì in età infantile. La seconda moglie, scelta sempre dal padre, fu Polissena d'Assia-Rheinfels-Rotenburg, che diede al marito la maggior parte dei figli. Fu molto amata da Carlo Emanuele e venne mal vista da Vittorio Amedeo che, ritenendo che ella distogliesse le attenzioni del figlio dalla politica, giunse ad imporre agli sposi di dormire in due appartamenti separati. Premesso che la storia della sua abdicazione presenta ancora dei lati non chiari, quel che si sa è che nell'estate del 1730 Vittorio Amedeo decise di lasciare al figlio la sovranità sul Piemonte e il 3 settembre ne diede l'annuncio a tutti i suoi ministri. Dopo poco tempo passato a Chambéry, Vittorio Amedeo riprese a dare ordini e consigli al figlio, che tuttavia ripristinò balli, feste e lussi presso la corte torinese. Nell'estate del 1731, mentre Carlo Emanuele III si trovava a Chambéry, lo coprì d'ingiurie davanti al Consiglio dei Ministri, tacciandolo di inettitudine. Vittorio Amedeo decise, quindi, di riprendersi il trono. Tornò in Piemonte e confermò i ministri. Carlo Emanuele, informato delle mosse del padre, convocò in seduta straordinaria il Consiglio dei Ministri, che decretò che Vittorio Amedeo II andava arrestato ed imprigionato. Una scorta di soldati venne dunque spedita ad arrestare il vecchio re, che fu chiuso nel castello di Moncalieri, dove restò fino alla morte. Al termine delle lunghe vicende belliche che videro il regno di Sardegna coinvolto durante il regno di Carlo Emanuele III, il sovrano predispose l'ostensione della 'Sindone' nel 1750 come ringraziamento per le conquiste ottenute e la sorte favorevole ai piemontesi. Carlo Emanuele dedicò molta cura alla fortificazione dei passi alpini e delle frontiere. Introdusse la meritocrazia nelle gerarchie militari, favorendo anche coloro di non nobile nascita. Finanziò la storiografia nel regno, proteggendo storici quali Ludovico Antonio Muratori. Si servì di Jean-Jacques Rousseau per realizzare il primo catasto piemontese "Mappe sarde" che venne pubblicato nel 1770. Diploma pergamena datato 'Dal campo sotto Pizzighettone il 27 novembre 1733', nel quale si concede a Carlo Francesco Santi di Pojrino una "..delle piazze da venditore di robbe vive perpetua ed ereditaria stabilita sovra il medesimo luogo mediante la finanza di L. 750..'. Una pagina in-4 obl., controfirmata da funzionari. Il documento si colloca nell'ampia legislazione voluta da Carlo Emanuele III intorno alle concessioni per gli ambulanti del Regno. -

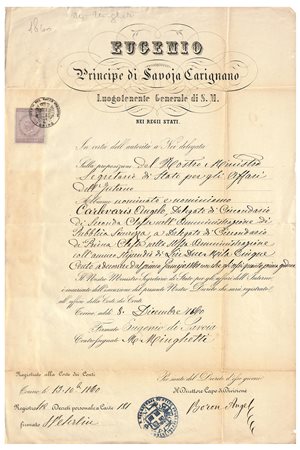

Lotto 50 Eugenio di Savoia - Carignano (Parigi 1816 - Torino 1888)

Ringraziamenti, Angelo Carlevaris, Vittorio Grimaldi, Pubblica sicurezza, Fondo per il culto

Insieme di tre documenti manoscritti (due dei quali recanti firma autografa)

Una pagina in-4

Firma/data: Torino 13 gennaio 1859; Torino, addi 8 dicembre 1860; Firenze 21 Luglio 1866

Stato di conservazione: buono

Numero componenti del lotto: 3

Carteggio di tre documenti in parte manoscritti, due dei quali recanti firma autografa di Eugenio di Savoia - Carignano, personaggio di spicco nella corte sabauda e nel Risorgimento, nominato da Carlo Alberto luogotenente nella guerra contro l’Austria del 1848 e successivamente uomo di riferimento di Vittorio Emanuele II. Militare e membro della famiglia reale nel 1825 Carlo Alberto lo chiamò a Torino per farlo educare nel collegio dei gesuiti, e più tardi lo integrò nei diritti di principe del sangue. Il 29 marzo 1849 ebbe il titolo di altezza reale. Destinato alla marina da guerra, ne divenne comandante generale nel 1844. Fu luogotenente del Regno durante le Guerre di Indipendenza (1848-1849, 1859 e 1866), reggente in Toscana (marzo 1860) e luogotenente a Napoli (gennaio 1861). Negli ultimi anni della sua vita presiedette la Commissione generale di difesa dello Stato e il Consorzio nazionale. Il lotto si compone di tre documenti: una bella lettera a carattere personale firmata da Eugenio di Savoia-Carignano, datata 'Torino li 13 gennaio 1859'; una lettera patente datata 'Torino, addì, 8 dicembre 1860' con cui Eugenio di Savoia-Carignano, in qualità di luogotenente generale di Vittorio Emanuele II, nomina tale Angelo Carlevaris delegato di circondario di II classe (documento privo di autografi). Infine chiude il lotto una seconda lettera patente redatta a 'Firenze il 21 luglio 1866', durante il breve periodo in cui Firenze divenne capitale d'Italia, in cui Eugenio di Savoia-Carignano, sempre in qualità di luogotenente generale di Vittorio Emanuele II, nomina Vittorio Grimaldi direttore capo di divisione nel Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, la patente riporta la firma di Eugenio di Savoia-Carignano e del Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti Francesco Borgatti. -

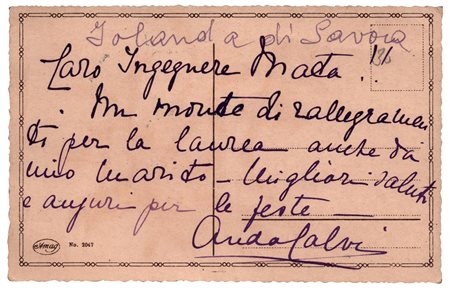

Lotto 51 Jolanda Margherita di Savoia (Roma 1901 - ivi 1966)

Felicitazioni e saluti, una firma dovuta all'amore

Lettera autografa firmata, su cartolina postale

Una pagina

Stato di conservazione: buono

Numero componenti del lotto: 1

Lettera autografa, senza data, nella quale la Principessa si firma con il cognome di suo marito 'Calvi'. Principessa di Savoia, d'Etiopia e Albania, per matrimonio con il conte Giorgio Carlo Calvi di Bergolo divenne contessa di Bergolo. La principessa respinse la pressione della nonna, la Regina madre Margherita di Savoia che voleva spingerla verso un matrimonio ambizioso con il principe ereditario d'Inghilterra, futuro Edoardo VIII, al quale il Re Vittorio Emanuele III d'Italia e la Regina Elena del Montenegro avrebbero acconsentito solo se la Principessa fosse stata d'accordo. Iolanda sposò, invece, secondo i suoi desideri il conte Giorgio Carlo Calvi di Bergolo, ufficiale di cavalleria. La Principessa seguì i genitori con il marito ed i figli nell'esilio del 1946 ad Alessandria d'Egitto e vi rimase fino alla morte del padre Vittorio Emanuele III, trasferendosi nuovamente a Roma. Durante l'esilio ad Alessandria d'Egitto la principessa fu l'istitutrice di Bob Krieger, fotografo e scultore italiano. La missiva è diretta ad un ingegnere: "Un monte di rallegramenti per la laurea anche da mio marito...". -

Lotto 52 Maria Pia di Savoia (Napoli 1934)

Principessa di Jugoslavia e Principessa di Borbone-Parma

Firma autografa su cartolina fotografica

Una pagina

Stato di conservazione: buono

Numero componenti del lotto: 1

Firma autografa, su fotografia scattata da Elisabetta Petri, della Principessa Maria Pia di Savoia figlia maggiore dell'ultimo re d'Italia Umberto II e della regina Maria José. Sorella maggiore di Vittorio Emanuele di Savoia, Principe di Napoli, della principessa Maria Gabriella di Savoia e della principessa Maria Beatrice di Savoia, con il primo matrimonio assunse il titolo di "Principessa di Jugoslavia" e con il secondo matrimonio, dopo il divorzio dal primo marito, assunse il titolo di "Principessa di Borbone-Parma". La Principessa trascorse l'infanzia in Italia, fino a quando nel 1946 seguì il padre in Portogallo in esilio, insieme alle due sorelle, mentre il fratello Vittorio Emanuele andò a vivere in Svizzera con la madre. -

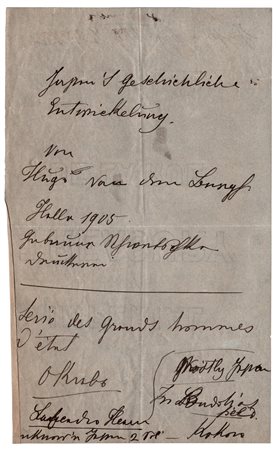

Lotto 53 Margherita di Savoia (Torino 1851 - Bordighera 1926)

Regina d'Italia

Note bibliografiche

Due pagine in-8

Stato di conservazione: buono

Numero componenti del lotto: 1

Note bibliografiche, senza firma, della Regina d'Italia, in tedesco e francese a testimonianza della sua vasta cultura. Due pagine in-8. "Japon geselrichlich...", "Série des grandes hommes d’Etat...". Altre annotazioni autografe similari. Margherita di Savoia fu consorte di Re Umberto I e la prima Regina consorte d'Italia. Negli anni in cui fu al fianco di Umberto esercitò una notevole influenza sulle scelte del marito e un grande fascino sulla popolazione. Cattolica, fieramente attaccata a Casa Savoia e profondamente reazionaria, fu una nazionalista convinta e sostenne la politica imperialista di Francesco Crispi. A corte gestì un circolo culturale settimanale e i balli che celavano spesso un piano diplomatico per assicurare una mediazione con l'aristocrazia "nera", rimasta fedele allo Stato della Chiesa e al pontefice dopo la presa di Roma. Ci furono molti omaggi popolari e poetici tributati a Margherita: dalla pizza Margherita alla celebre ode di Carducci 'Alla regina d'Italia'. Figlia di Ferdinando di Savoia-Genova, primo duca di Genova, e di Elisabetta di Sassonia, rimase orfana di padre all'età di quattro anni; con la madre e il fratello minore Tommaso, duca di Genova passò l'infanzia e l'adolescenza nel Palazzo Chiablese. La madre fu confinata da Vittorio Emanuele II nella villa di Stresa, come punizione per avere sposato clandestinamente un borghese, Nicola Rapallo. L'intercessione di Giovanni di Sassonia e di Aleksandra Fëdorovna, zarina madre, portò alla riabilitazione di Elisabetta e all'accettazione del matrimonio. Il rapporto con la madre fu piuttosto difficile, dal momento che la bambina non sopportava le sue confidenze con il nuovo marito. L'educazione di Margherita fu affidata all'istitutrice Rosa Arbesser, la quale occupò un posto di primo piano nella vita della Regina d'Italia. Rosa instaurò con lei un legame strettissimo. Sviluppò un amore sincero per la poesia e per l'arte e, quindicenne, scrisse un poemetto d'argomento medievale intitolato 'Le Gantelet'. C'erano poi le settimanali lezioni di ballo, cui prendeva parte anche il duca d'Aosta Amedeo, fratello del futuro sposo di Margherita. Molto si è discusso circa un amore adolescenziale maturato in queste occasioni tra i due e gli studiosi hanno sostanzialmente avallato l'ipotesi, pur nell'assenza di prove concrete. Nel 1868 Margherita e Umberto si unirono in matrimonio. Il viaggio di nozze prevedeva di scendere lungo tutta la penisola per far conoscere a tutta l'Italia i futuri sovrani. Nel 1869 nacque Vittorio Emanuele III, primo parto della monarchia sabauda dopo l'Unità d'Italia. Se la popolazione aveva manifestato il proprio calore per l'evento, assecondata dalle autorità civili, i rapporti con la Chiesa erano tesi al punto che l'arcivescovo di Napoli Sisto Riario Sforza si rifiutò di benedire il neonato. Nel 1878 Margherita ascese al trono come Principessa di Piemonte, diventando la prima Regina d'Italia. Era nota soltanto a una strettissima cerchia di corte la realtà del fallimento del matrimonio tra Umberto e Margherita. Umberto infatti era legato dal 1864 alla duchessa Eugenia Attendolo Bolognini Litta che amerà tutta la vita. All'inizio del matrimonio Margherita avrebbe voluto separarsi, ma poi decise di resistere alimentando la finzione di un matrimonio felice. Da Regina promosse le arti e la cultura, introdusse la musica da camera in Italia, fondò il quintetto d'archi di Roma. Fu grazie a una borsa di studio da lei concessa che, dal 1880 al 1883, poté studiare al Conservatorio di Milano Giacomo Puccini. Nel 1900 i sovrani erano in visita a Monza ma dei colpi di pistola posero fine alla vita del secondo sovrano d'Italia. Secondo una leggenda popolare, il giorno dell'attentato, Margherita avrebbe avvertito un tragico presentimento e tentato di dissuadere il consorte dal prendere parte all'impegno serale. L'11 agosto del 1900 divenne Re Vittorio Emanuele III. In veste di Regina madre, Margherita si dedicò a opere di beneficenza e all'incremento delle arti e della cultura. Nel 1904 il vivaio belga 'Soppelt & Notting' dedicò alla regina una rosa molto rara. Durante la Prima Guerra Mondiale Margherita trasformò in ospedale la sua residenza romana e fu tra le prime utilizzatrici delle automobili e convinta sostenitrice del nuovo mezzo di locomozione, fu promotrice dell'industria automobilistica italiana, nel primo decennio del XX secolo. -

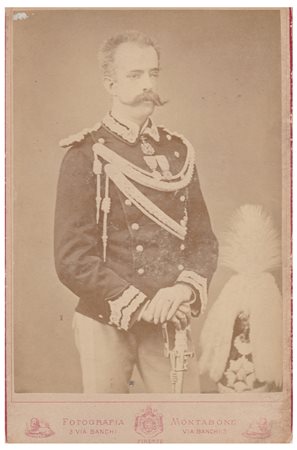

Lotto 54 Luigi Montabone (.... - 1877)

Umberto I di Savoia (Torino 1844 - Monza 1900)

Ritratto fotografico, cm 14x10

Stato di conservazione: buono (lievi abrasioni)

Numero componenti del lotto: 1

Ritratto fotografico di Umberto I di Savoia, Re d'Italia dal 1878 al 1900, immortalato in divisa militare. 'Fotografia Montabone - Firenze'. Luigi Montabone (... – 1877) è stato un fotografo pioniere della fotografia in Italia. Ricordato per il suo album "Ricordi del viaggio in Persia della missione italiana del 1862", la sua carriera è culminata con l'apertura di diversi studi fotografici a Roma, Firenze, Torino e Milano. L'album "Ricordo del viaggio in Persia della Missione italiana, 1862", conservato presso la Biblioteca Reale di Torino, è composto da settantadue fotografie, con ritratti di personaggi della Corte, di una ventina di personaggi georgiani, paesaggi dell'Armenia e del Caucaso e vedute persiane. Lo stabilimento fotografico Montabone fu premiato all'Esposizione Universale di Parigi del 1867 e fu presente all'Esposizione Nazionale di Torino del 1868 e del 1872. Il primo successore dello studio torinese è il fotografo Bertelli che gestirà lo stabilimento fino al 1888; dal 1889 subentra Rovere (con sede in piazza Castello, 25). Lo studio fotografico Montabone a Firenze si trovava in via de' Banchi 3. Lo studio fotografico Montabone era il fornitore di Re Umberto I. -

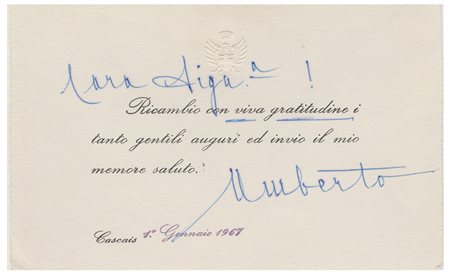

Lotto 55 Umberto II di Savoia (Racconigi 1904 - Ginevra 1983)

Esilio, saluti

Rigo e firma autografi su biglietto a stampa

Una pagina

Firma/data: Cascais 1 Gennaio 1967

Stato di conservazione: buono

Numero componenti del lotto: 1