ASTA 94 - GRANDI CANTANTI D'OPERA: LA COLLEZIONE LA GUARDIA DI FOTOGRAFIE CON AUTOGRAFO (1890 – ‘2000)

-

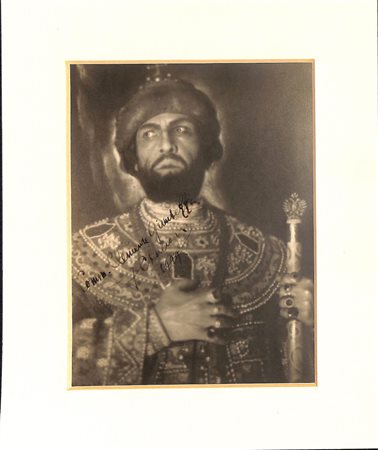

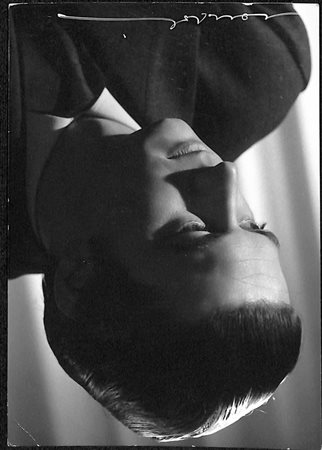

Lot 1 Fëdor Ivanovič Šaljapin (Kazan, 13 febbraio 1873 – Parigi, 12 aprile 1938)

Basso-baritono russo (Ometovo, Kazan, 1873-Parigi 1938). Dopo le prime esperienze in una compagnia viaggiante, compì studi regolari; nel 1894 ottenne i primi veri successi a Pietroburgo, coronandoli nel 1896 a Mosca nella Vita per lo zar di Glinka. Iniziò poi una carriera trionfale che lo portò nei più prestigiosi teatri del mondo. Nel 1901 e 1904 fu in Italia (splendido Mefistofele alla Scala e Faust a Roma); nel 1908-09 a Parigi (memorabile Boris nella compagnia di Djagilev); nel 1913 a Londra (ancora con Djagilev); dal 1920 in America (dove fu stabile al Metropolitan dal 1921 al 1929) e anche in Giappone. Per un trentennio Šaljapin fu insuperato interprete, oltre che dei personaggi citati, in Don Quichotte di Massenet, Aleko di Rachmaninov e Bohème. Si ritirò nel 1937, dopo un Boris a Montecarlo. Non inferiore alla sua splendida voce, altrettanto efficace nei registri di basso che in quelli di baritono, fu la sua arte scenica, che gli consentiva di dare anche un volto e una figura diversi a ogni personaggio. Per il cinema interpretò un grande Don Quichotte (1933, musiche di J. Ibert e regia di G. W. Pabst). Pubblicò inoltre due volumi a carattere autobiografico. Foto nelle vesti di Nabucco, autografata datata 1929.

Ottimo stato

Fotografia; 16,5X21,5 cm -

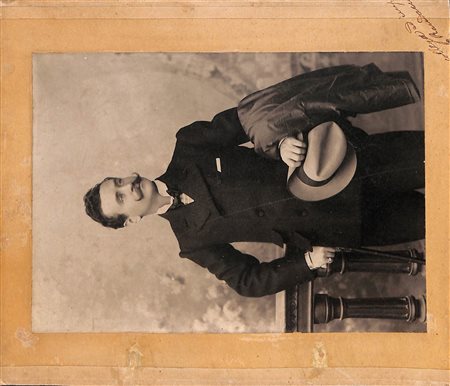

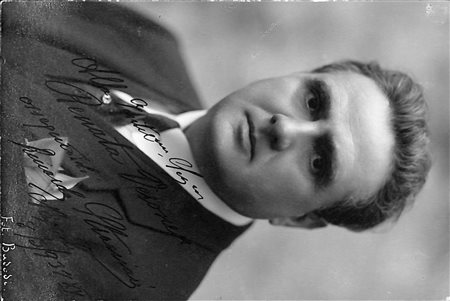

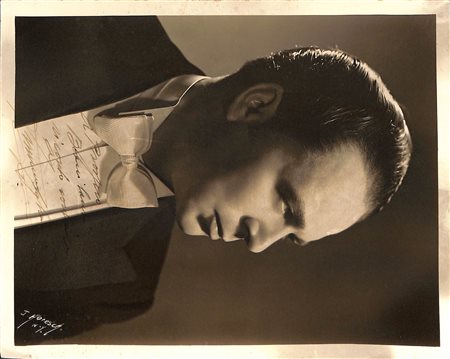

Lot 2 Gino Martinez Patti (Palermo 1866 - Roma 1925)

Di origini spagnole studiò a Palermo e debuttò nel 1888 al Vittorio Emanuele di Messina come comprimario in Ugonotti. L'anno successivo debuttò come Poliuto al Bellini di Palermo. Nel 1890 partì per un lungo tour in America dove restò per tre anni. Dopo il ritiro si dedicò all'insegnamento e, occasionalmente, organizzò stagioni liriche. Ritratto fotografico del cantante con parziale dedica al: “collega Randaccio”.

Ottimo stato

Fotografia; 15X20,5 cm -

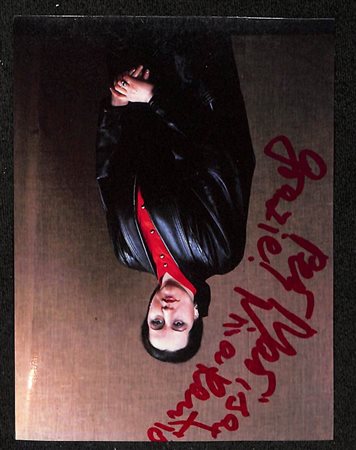

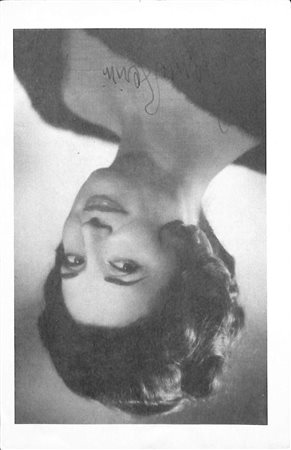

Lot 3 Nina Rautio

La carriera di Nina Ratio è iniziata nel 1983 al Teatro Mikhailovsky di San Pietroburgo. Dopo un'eccezionale performance al Concorso Tchaikovsky, l'astro nascente Rautio è stato invitato a unirsi al Teatro Bolshoi come soprano principale. Durante 5 anni al Teatro Bolshoi, la signora Rautio ha interpretato la maggior parte dei ruoli principali nel repertorio dell'opera russa: Tatyana in "Eugene Onegin" di Tchaikovsky, Lisa in "Queen of Spades" di Tchaikovsky, Joan in "Made of Orleans" Tchaikovsky, Mariya in “Mazeppa” Tchaikovsky, Oksana in “Christmas Eve” Rimsky-Korsakov; e anche l'italiana Amelia in “Un Ballo in Mascherra” di Verdi, Santuzza in “Cavalleria Rusticana” di Mascagni. Nel 1991 Nina Rautio ha fatto la sua prima apparizione sulla scena internazionale come Joan in "Maid of Orleans" e Tatyana in "Eugene Onegin" al Metropolitan Opera di New York e Washington. "In Occidente" la signora Rautio è stata subito acclamata per il suo talento eccezionale. Nel 1991 riceve un invito dal Teatro alla Scala come soprano ospite per il ruolo del titolo di "Manon Lescaut" di Puccini. Solo dopo diverse prove il direttore Lorin Maazel ha promosso il giovane soprano Nina Rautio nel cast della prima e le ha offerto una registrazione con la Sony Classical. Sia la performance che la registrazione hanno fatto un trionfo. Alla Scala Nina Rautio ha interpretato il ruolo di Elisabetta del Valore nel "Don Carlos" di Verdi, il soprano solo nella "Messa glagolitica" di Janáček, Manon in "Manon Lescaut". Ritratto fotografico della soprano italiana con dedica autografa.

Ottimo stato.

Fotografia; 13x18 cm

-

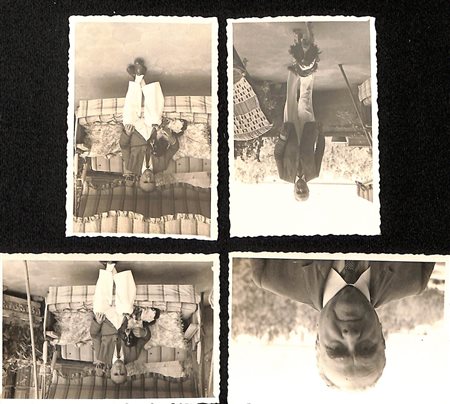

Lot 4 Riccardo Stracciari (Casalecchio di Reno 1875 – Roma 1955)

Esordì nel 1899 nella Resurrezione di Lazzaro di Lorenzo Perosi. Il debutto al Scala avvenne nel 1904, quello al Metropolitan nel 1906. Il 7 luglio 1909 fu iniziato in Massoneria nella Loggia Fantiscritti di Carrara, il 26 novembre 1912 divenne Maestro massone. Si ritirò ufficialmente dalle scene nel 1937, facendovi tuttavia saltuariamente ritorno fino al 1944 dove interpretò per l'ultima volta, a Como, Germont ne La Traviata. L'impeccabile fraseggio ne fece un grande interprete verdiano (celebre il suo Rigoletto scaligero, a fianco di Mercedes Capsir e Dino Borgioli, successivamente inciso su disco nel 1929) e donizettiano, ma il suo cavallo di battaglia fu il personaggio di Figaro nel Barbieredi Siviglia di Rossini, che interpretò per oltre 1400 recite. Lotto di quattro fotografie istantanee del baritono nella sua casa.

Ottimo stato.

Fotografia; 6x3,5 cm -

Lot 5 Riccardo Stracciari (Casalecchio di Reno 1875 – Roma 1955)

Esordì nel 1899 nella Resurrezione di Lazzaro di Lorenzo Perosi. Il debutto al Scala avvenne nel 1904, quello al Metropolitan nel 1906. Il 7 luglio 1909 fu iniziato in Massoneria nella Loggia Fantiscritti di Carrara, il 26 novembre 1912 divenne Maestro massone. Si ritirò ufficialmente dalle scene nel 1937, facendovi tuttavia saltuariamente ritorno fino al 1944 dove interpretò per l'ultima volta, a Como, Germont ne La Traviata. L'impeccabile fraseggio ne fece un grande interprete verdiano (celebre il suo Rigoletto scaligero, a fianco di Mercedes Capsir e Dino Borgioli, successivamente inciso su disco nel 1929) e donizettiano, ma il suo cavallo di battaglia fu il personaggio di Figaro nel Barbieredi Siviglia di Rossini, che interpretò per oltre 1400 recite. Ritratto fotorafico del baritono con dedica autografa a Renata Veronesi. Datata 8 marzo 1937.

Ottimo stato

Fotografia; 10x15 cm -

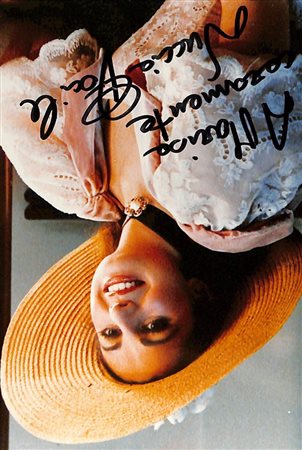

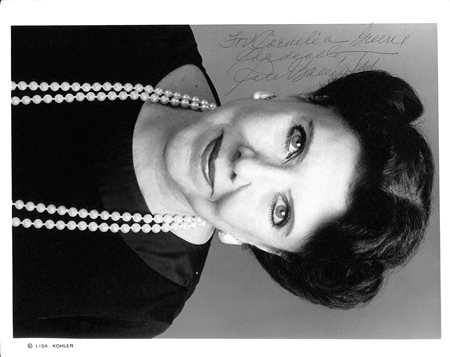

Lot 6 Nuccia Focile (Militello di Catania 1961)

Nuccia Focile ha studiato con Elio Battaglia al Conservatorio di Torino. Ha cantato in tutti i più grandi teatri d'opera del mondo, debuttando al Met nel ruolo di Mimi in La Boheme nel 1995, e gode di una vasta carriera concertistica, inclusi i recital del Festival di Edimburgo. Le sue registrazioni operistiche includono Eugene Onegin con Semyon Bychkov e tre opere con Charles Mackerras - Cosi fan tutte , Le nozze di Figaro , Don Giovanni . Per Opera Rara, ha cantato la parte di Eleonora in L'assedio di Calais di Donizetti , e può essere ascoltata nell'antologia A Hundred Years of Italian Opera, 1820-1830, in highlights de La prigione di Edimburgo di Ricci , più il Volume 4 della collana Il Salotto ( Il Sibilo ). Ritratto autografo della soprano siciliana.

Ottimo stato.

Fotografia ; 10x15 cm

-

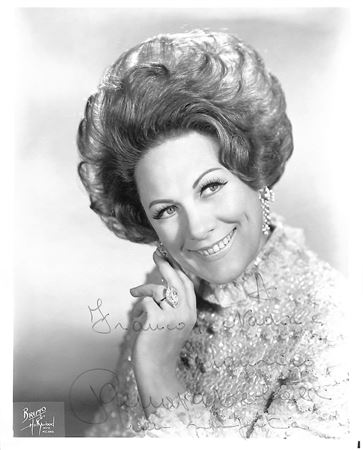

Lot 7 Renata Tebaldi (Pesaro, 1922– Città di San Marino, 2004)

Studiò al Conservatorio di Parma con Italo Brancucci ed Ettore Campogalliani e poi al "Liceo Musicale Gioachino Rossini" di Pesaro con il celebre soprano Carmen Melis. Nel 1944 debuttò a Rovigo nel ruolo di Elena in Mefistofele. Nel 1946 debuttò alla Scala nel concerto di riapertura dopo la ricostruzione sotto la direzione di Arturo Toscanini, cantando la preghiera da Mosè in Egitto e il breve solo del Te Deum verdiano (evento del quale esiste una registrazione). Il 31 gennaio 1955 si presentò al Metropolitan di New York, trionfando come Desdemona nell'Otello a fianco di Mario Del Monaco. Le apparizioni al Metropolitan, diventato la sede principale della sua attività a seguito della temporanea rottura con il Teatro alla Scala, si susseguirono con grande regolarità per diciotto anni, dal '55 al '73 (circa duecentosettanta rappresentazioni: fu chiamata "la regina del Met"), in opere come La Bohème, Andrea Chénier, Tosca, Aida, Madama Butterfly, La forza del destino, La traviata, Manon Lescaut, Simon Boccanegra, Adriana Lecouvreur, La Gioconda, La fanciulla del West, Falstaff, Il pipistrello. Dal 1955 al 1965 cantò in quaranta rappresentazioni alla Lyric Opera di Chicago. Nel 1955 si esibì in Tosca alla Royal Opera House di Londra. Alla Wiener Staatsoper apparve in Tosca e Otello nel 1958, in Aida nel 1959 e in Andrea Chénier nel 1960. Partecipò complessivamente a diciotto rappresentazioni nel teatro viennese. Toccò inoltre tutti gli altri principali teatri del mondo: Parigi, Barcellona, Berlino, Messico, Brasile, Argentina, Giappone. Famosissima è rimasta la rivalità con Maria Callas, alimentata, ancor più che dalle dive, dai loro fan più accesi. Comunque fosse, il 16 settembre 1968 la Callas si recò dietro le quinte del Metropolitan a congratularsi vivamente dopo un'esibizione nell'Adriana Lecouvreur, segnando la definitiva riconciliazione tra le due cantanti. Ritratto fotografico con autografo del soprano.

Ottimo stato

Fotografia; 20,5x25,5 cm -

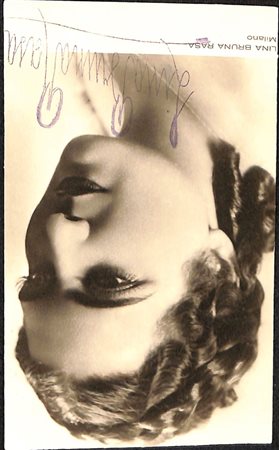

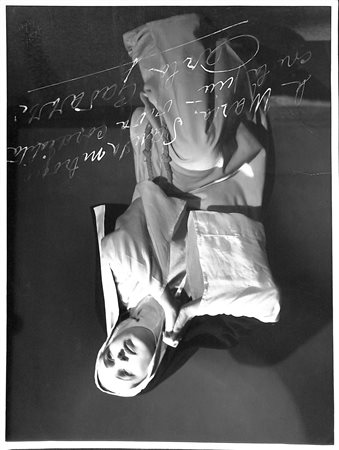

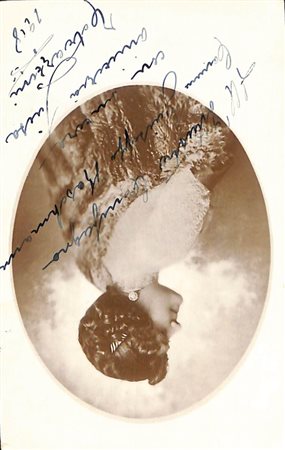

Lot 8 Lina Bruna Rasa (Padova 1907 – Cernusco sul Naviglio 1984)

Particolarmente apprezzata per le sue interpretationi nel repertorio verista e una delle preferite di Pietro Mascagni che la considerava la Santuzza ideale. Bruna Rasa creò i ruoli di Atte nel Nerone di Mascagni, Cecilia Sagredo in La Sagredo di Franco Vittadini e Chiara d'Assisi nell'oratorio di Licinio Refice del 1926, Trittico francescano. Ha anche cantato il ruolo di Tsaritsa Militrisa nella prima Italiana del lavoro di Nikolai Rimsky-Korsakov La favola dello zar Saltan. Ritratto su cartolina fotografica autografata del celebre soprano.

Ottimo stato

Cartolina fotografica -

Lot 9 Virginia Zeani (Virginia Zehan) (Solovăstru 1925)

Studiò canto sotto la guida del soprano Lydia Lipkowska e poi del tenore Aureliano Pertile e debuttò a Bologna nel 1948 come Violetta ne La traviata. Il repertorio comprendeva oltre 70 ruoli, tra cui I dialoghi delle Carmelitane di Poulenc, che cantò in prima assoluta. La sua interpretazione più famosa è stata quella di Violetta, che cantò in oltre 600 recite. È stata sposata dal 1958 con il basso Nicola Rossi-Lemeni, scomparso nel 1991. Entrambi furono docenti di canto all'Università dell'Indiana, contribuendo all'affermazione di diversi noti artisti, tra i quali Vivica Genaux e Sylvia McNair. Ritratto su cartolina fotografica autografata del soprano.

Ottimo stato

Cartolina fotografica -

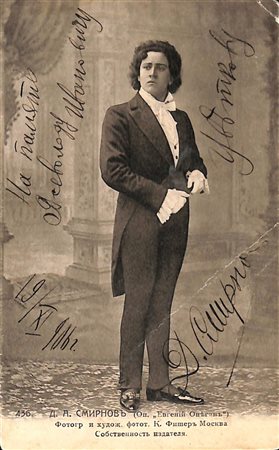

Lot 10 Dimitri Alexeyevich Smirnoff (Smirnov) (Russian: Дмитрий Алексеевич Смирнов, 1882 – 1944)

Moscovita, Smirnoff fu allievo di Emiliya Pavlovskaya e Alexander Dodonov. Fece il suo debutto a San Pietroburgo nel 1903 come Gigi in La Camorra di Eugenio Domenico Esposito. La sede era il Teatro dell'Ermitage. Nel 1904, Smirnoff divenne un membro della compagnia del Bolshoi a Mosca, cantando lì fino al 1910. Poi cantò al Teatro Mariinsky, San Pietroburgo, dal 1911 al 1917.

Smirnoff fece il suo debutto francese all'Opéra di Parigi nel 1907. Le sue performance parigine di successo portarono ad un invito per lui ad apparire al Metropolitan Opera, dove cantò nel 1911-12. La concorrenza dei celebri tenori internazionali Enrico Caruso e John McCormack, che cantavano anch'essi al Met a quel tempo, portò Smirnoff a raggiungere un successo limitato con il pubblico di New York. Nel 1914, si esibì nelle "Stagioni russe" al Theatre Royal, Drury Lane di Londra. Non canterà più negli Stati Uniti, tranne che per due rappresentazioni de La regina di picche di Tchaikovsky con la Washington National Opera - una compagnia semi-professionale non legata al suo nome attuale - nel 1926.

Il tenore lasciò la sua terra natale dopo la rivoluzione russa del 1917, preferendo continuare la sua carriera in Occidente. Tra le città che visitò ci furono Berlino, Monte Carlo, Milano, Roma, Madrid e Buenos Aires. Nel 1929 tornò in Unione Sovietica per un tour di concerti. Smirnoff divenne cittadino della Repubblica Estone il 4 febbraio 1932, e prese parte attiva come solista nel teatro d'opera "Estonia". Insegnò canto a Londra e Atene e più tardi si ritirò a Riga, dove morì nel 1944, a 61 anni.

Smirnoff era ugualmente a suo agio nell'eseguire ruoli lirici nell'opera russa, francese o italiana. La sua voce aveva un tono lamentoso con note alte facili, un grande controllo del respiro e un vibrato caratteristico. I principali rivali tenorili di Smirnoff a Mosca e San Pietroburgo prima della rivoluzione del 1917 erano stati Leonid Sobinov (1871-1934) e Ivan Yershov (1867-1943). Yershov intraprese parti eroiche come Siegfried e Otello che Smirnov non tentò mai, ma il repertorio di Sobinov era simile a quello di Smirnoff.

Ottimo stato

Cartolina fotografica -

Lot 11 Leonid Vital'evic Sobinov (Jaroslavl' 1872 – Riga 1934)

Studiò a Mosca; nella stessa città debuttò nel 1894. Svolse l'attività soprattutto a San Pietroburgo. Il suo repertorio era molto vasto, comprendente Romeo e Giulietta di Gounod, Lohengrin, Orfeo, Werther, Traviata, Fra Diavolo, Don Pasquale. Portò la sua voce anche al Teatro alla Scala (nel 1904 - 1906 - 1911) e in Francia. Ritratto su cartolina fotografica autografata dell'artista.

Ottimo stato

Cartolina fotografica -

Lot 12 Gloria Davy (Brooklyn 1931 – Geneva 2012)

Era un soprano svizzero di nascita americana che ha avuto una carriera internazionale attiva in opere e concerti dagli anni '50 agli anni '80. Un soprano spinto di talento, è stata ampiamente acclamata per la sua interpretazione del ruolo del titolo nell'Aida di Giuseppe Verdi; un ruolo che ha eseguito in molti dei migliori teatri d'opera del mondo. Fu in particolare la prima artista nera ad interpretare il ruolo di Aida al Metropolitan Opera di New York City nel 1958. Mentre eseguiva un ampio repertorio, era particolarmente ammirata per le sue interpretazioni della musica del XX secolo, comprese le opere di Richard Strauss, Benjamin Britten e Paul Hindemith. Davy fece parte della prima generazione di cantanti afro-americani a raggiungere un ampio successo ed è considerata parte di un gruppo strumentale di interpreti che ha contribuito ad abbattere le barriere del pregiudizio razziale nel mondo dell'opera. Si fece notare per la prima volta nel 1952 quando vinse il Marian Anderson Award, e poi come Bess in un tour internazionale di Porgy and Bess di Gershwin dal 1954 al 1956. Gli impegni concertistici e operistici con le maggiori orchestre e teatri d'opera negli Stati Uniti e in Europa seguirono presto. Nel 1959 sposò l'agente di cambio svizzero Herman Penningsfield; a quel punto lasciò New York per risiedere a Ginevra, in Svizzera. Da quel momento la sua carriera di cantante si svolse principalmente in Europa, con solo occasionali apparizioni negli Stati Uniti. Ritratto fotografico del soprano svizzero con dedica autografa. Datata 1952.

Ottimo stato

Fotografia; 16,5x23,5 cm -

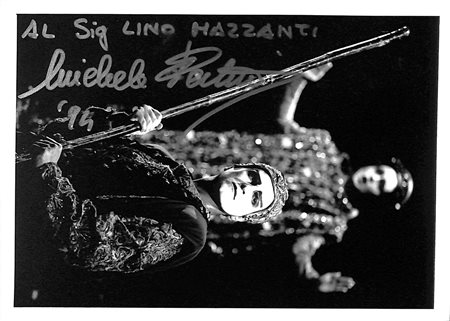

Lot 13 Michele Pertusi (Parma 1965)

Ha studiato al Conservatorio Arrigo Boito di Parma con Mauro Uberti, diplomandosi in canto e pianoforte. Ha poi seguito lezioni di Arrigo Pola, Carlo Bergonzi e Rodolfo Celletti. Nel 1984 ha esordito come Monterone, in Piazza Duomo a Pistoia, in una versione in forma di concerto del Rigoletto diretta da Bruno Bartoletti e, dopo aver vinto il concorso indetto dal Teatro Comunale di Modena per scegliere il cast dell'Ernani, il 13 dicembre dello stesso anno ha interpretato in palcoscenico il suo primo personaggio, Silva. Si è esibito nei più prestigiosi teatri italiani e internazionali, come La Scala di Milano, Teatro Regio di Torino, La Fenice di Venezia, il Metropolitan di New York e la Royal Opera House di Londra, diretto tra gli altri da Georg Solti, Riccardo Muti, Daniel Barenboim, Zubin Mehta. In televisione è apparso nel ruolo di Mustafà ne L'Italiana in Algeri interpretata nel 2012 sotto la direzione di Paolo Olmi al Teatro Comunale di Bologna e trasmessa da Rai 3 nel 2013 e da Rai 5 nel 2014 e nel 2016. Ritratto del celebre basso nell'Opera: "Flauto Magico" di W.A. Mozart con dedica autografa a Lino Mazzanti.

Ottimo stato

Fotografia; 13x18 cm -

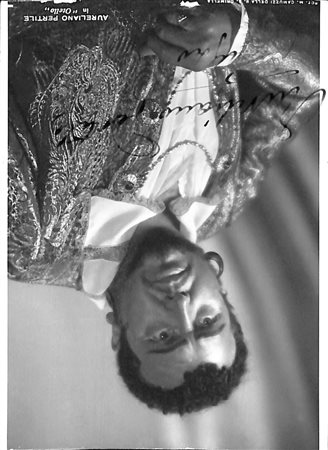

Lot 14 Aureliano Pèrtile (Montagnana 1885 – Milano 1952)

Nacque 18 giorni dopo il suo amico e conterraneo Giovanni Martinelli, in una famiglia molto modesta: il padre faceva il calzolaio. Da adolescente studiò canto a Padova sotto la guida di Vittorio Orefice e successivamente a Milano con Manlio Bavagnoli, debuttando il 16 febbraio 1911 al Teatro Eretenio di Vicenza in Martha. Pur privo di un timbro naturalmente bello, riuscì a dare alla voce un assetto quasi perfetto. Riccardo Zandonai, dopo averlo ascoltato nel 1914 in Conchita, ne intuì subito le eccelse qualità e nel 1916 lo volle alla Scala di Milano nella sua Francesca da Rimini; nel 1917 Giacomo Puccini lo scelse per interpretare a Genova La rondine, mentre nel 1920, all'Arena di Verona, ebbe un grande successo in Mefistofele e Aida. Dopo l'esordio al Metropolitan di New York alla fine del 1921, l'anno successivo Arturo Toscanini lo scelse per interpretare alla Scala ancora Mefistofele. Iniziò da quel momento il sodalizio col grande direttore, che lo vide presente nel teatro scaligero dal 1922 al 1927, nel piano quinquennale del melodramma. Da allora Pertile venne considerato il "tenore di Toscanini" per antonomasia e partecipò a quasi tutte le stagioni liriche della Scala sino al 1937, per chiudere nel 1943 con Un ballo in maschera. Si esibì inoltre in tutti i più importanti teatri lirici del mondo, tenendo a battesimo, tra molti altri lavori minori, le due opere omonime Nerone, di Arrigo Boito (nel 1924) e di Pietro Mascagni (nel 1935). Chiuse la carriera al Teatro dell'Opera di Roma nel 1945, ancora con il Nerone Boitiano. Oltre a molti brani singoli, incise tre opere complete: Aida, Il Trovatore e Carmen. Lasciate le scene, si dedicò all'insegnamento al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, ed ebbe tra i suoi allievi Virginia Zeani, Gino Penno, Eugenio Fernandi, Pier Miranda Ferraro, Angelo Lo Forese, Rosanna Carteri. La tomba di Aureliano Pertile si trova a Padova, al Cimitero Maggiore, zona C, in una cappella di famiglia. Fotografia del tenore in vesti di "Otello".

Ottimo stato

Fotografia; 10,5x14 cm -

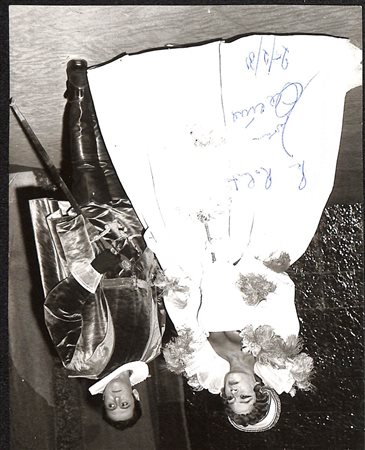

Lot 15 Juan Ocina (Barcelona 1921 – ivi 2009)

Juan Oncina era un tenore spagnolo e catalano, particolarmente associato a Rossini e ai ruoli leggeri di Donizetti, uno dei principali tenore di grazia degli anni '50. Ritratto fotografico di Shirley Verrett e Juan Oncina in una scena di “Maria Stuarda” di Donizetti al San Carlo. Autografo di Juan Oncina datato 25 febbraio 1981.

Ottimo stato

Fotografia; 15x22,5 cm -

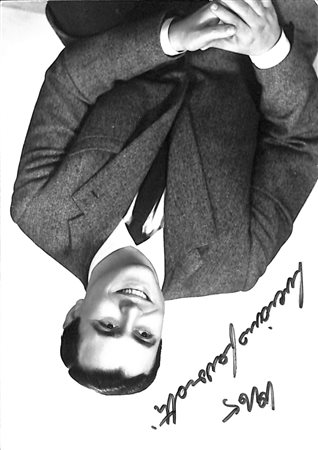

Lot 16 Luciano Pavarotti (Modena 1935 – ivi 2007)

Luciano Pavarotti è ricordato tra i dieci tenori più grandi di tutti i tempi, dalla voce squillante negli acuti e ricca nel mezzo, con un fraseggio chiaro e timbro limpido. Con Carlo Bergonzi, Enrico Caruso, Franco Corelli, Mario Del Monaco, Giuseppe Di Stefano, Beniamino Gigli e Tito Schipa, permane uno dei tenori italiani "storici" di notorietà mondiale. Con il Pavarotti & Friends e le sue numerose collaborazioni (fra le quali è da ricordare in particolare la costituzione del gruppo dei Tre Tenori, con Plácido Domingo e José Carreras), ha consolidato una popolarità che gli ha dato fama mondiale anche al di fuori dell'ambito musicale. Con oltre 100 milioni di copie vendute nel mondo, si stima sia, anche per vendite, fra i primissimi cantanti di ogni genere musicale, nonché il cantante italiano di maggior successo a livello internazionale. Ritratto fotografico del giovane tenore con autografo datato 1965.

Ottimo stato

Fotografia; 10,5x15 cm -

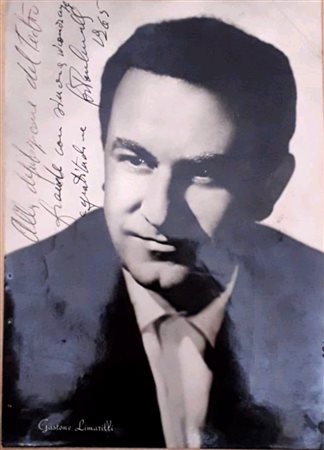

Lot 17 Gastone Limarilli (Nervesa della Battaglia 1927 – Caerano di San Marco 1998)

Studiò a Pesaro con il maestro Arturo Melocchi, al quale era stato mandato da Mario Del Monaco, suo primo insegnante e a sua volta allievo del maestro Melocchi. Il debutto fu nel 1955 al "Teatro Nuovo" di Milano come Canio in Pagliacci, cui seguirono il debutto all'Opera di Vienna nel 1958 e il precoce esordio al Teatro alla Scala il 23 dicembre 1959 in Fedra di Ildebrando Pizzetti. Si esibì sui principali palcoscenici italiani e in alcuni prestigiosi teatri internazionali, tra cui il Covent Garden di Londra, la Staatsoper di Vienna e il Teatro dell'Opera di Montecarlo. Importante fu anche la frequente presenza nelle arene estive, come l'Arena di Verona, lo Sferisterio di Macerata e le Terme di Caracalla, per le quali la voce era particolarmente adatta. Il repertorio comprendeva circa cinquanta titoli, con prevalenza di quelli verdiani (compreso il primo Verdi) e pucciniani, per i quali è maggiormente noto. Interpretò anche il repertorio dell'opera contemporanea, oltre a Pizzetti di compositori come Franco Alfano ed Ennio Porrino. Era dotato di voce limpida e timbrata di tenore lirico spinto, con grande facilità e squillo, soprattutto nel registro acuto. Dopo il ritiro dalle scene si dedicò all'insegnamento. Affetto da malattia invalidante, morì suicida. Ritratto fotografico del tenore con dedica autografa “Alla Deputazione del Teatro Grande [di Brescia]", datato 1965.

Ottimo stato

Fotografia; 17,7x12,6 cm -

Lot 18 Magda Olivero (Saluzzo 1910 – Milano 2014)

Da considerarsi come «una fra le più celebri [cantanti] della storia della nostra musica» lirica, ha rappresentato «un importante punto di congiunzione tra l'era dei compositori del verismo e il teatro d'opera moderno». Ritratto fotografico del soprano con dedica autografa a Giovanni Grezzi, datata 1961.

Ottimo stato

Fotografia; 13x18 cm -

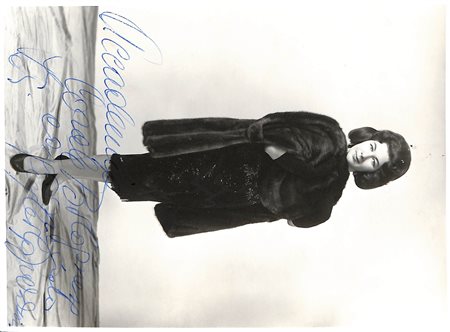

Lot 19 Gigliola Frazzoni (Bologna 1923 – ivi 2016)

Debuttò nel 1947 a Pesaro in Francesca da Rimini e l'anno successivo fu al Teatro Duse di Bologna come Mimì. Ottenne poi un rapido successo nei più importanti teatri italiani, a partire dalla Scala, dove, tra le varie produzioni, nel 1957 partecipò alla prima de I dialoghi delle Carmelitane. Apparve inoltre a Roma, Torino, Venezia, Palermo, Parma e all'Arena di Verona, dove si esibì regolarmente dal 1956 al 1972. Dal 1954 cantò anche all'estero, in particolare a Monaco di Baviera, Stoccarda, Wiesbaden, Zurigo, Vienna, Bordeaux, Dublino, Il Cairo. È stata soprano drammatico, con predilezione per i ruoli verdiani, pucciniani e dei compositori veristi come Mascagni, Leoncavallo, Giordano. Viene ricordata in particolare per l'interpretazione di Minnie ne La fanciulla del West. Ritratto fotografico della celebre soprano con dedica autografa all' Accademia Corale Bolognese.

Ottimo stato

Fotografia; 18x24 cm -

Lot 20 Margherita Carosio (Genova 1908 – ivi 2005)

Nel 1924, all'età di 16 anni, debuttò nell'opera a Novi Ligure come protagonista di Lucia di Lammermoor. Nel 1928, a 19 anni, grazie anche alla raccomandazione del soprano irlandese Margaret Sheridan, fu Musetta ne La bohème e Feodor in Boris Godunov alla Royal Opera House di Londra, dove ritornò solo dopo la fine della seconda guerra mondiale. Divenne rapidamente famosa in Italia, esibendosi in tutti i principali teatri in ruoli di soprano di coloratura: Amina, Norina, Konstanze, Oscar, ruolo con cui esordì al Teatro alla Scala nel 1929. Alla Scala si esibì con successo in diversi ruoli, ma il suo cavallo di battaglia fu Rosina ne Il barbiere di Siviglia. Interpretò inoltre parti più desuete, come Zerlina in Fra Diavolo, la regina di Shemakhan in Il gallo d'oro, Volkhova in Sadko, il ruolo di protagonista in Le rossignol di Stravinskij, Aminta nella prima esecuzione italiana de La donna silenziosa, Egloge nel Nerone mascagnano. Più avanti nella carriera si cimentò in ruoli lirici più spinti, fra i quali Mimì e Violetta. Nel 1946, in tournée col Teatro San Carlo di Napoli, ritornò a Londra interpretando La traviata e L'elisir d'amore, eseguito poi anche alla Scala e inciso per la EMI. Nel 1949, sempre alla Scala, fu protagonista de La bohème con la direzione di Victor De Sabata (di cui esiste una ristretta selezione dal vivo) e nel 1954 interpretò la parte principale in Amelia al ballo, che registrò poi su disco. Fin dagli anni '30 iniziò anche una piccola carriera cinematografica, in film musicali o dove la musica era una componente principale. Tra questi Regina della scala (1936) di Camillo Mastrocinque, Angeli sulla terra (1942), dove interpreta la parte del soprano Adelina Patti, L'elisir d'amore (1947) di Mario Costa. Lavorò inoltre come musicista nel film drammatico di Giorgio Walter Chili Ripudiata (1954). Si ritirò dai palcoscenici nel 1959 e nei successivi quarant'anni seguì quel mondo a lei tanto caro come giornalista e critica musicale. Si spense nella sua Genova alla veneranda età di 96 anni. La sua voce ci è stata tramandata in numerose registrazioni realizzate prima e dopo l'avvento del microsolco. Ritratto autografo della artista.

Ottimo stato

Fotografia; 20x25 cm -

Lot 21 Rose Bampton (Lakewood, Ohio 1907 – Bryn Mawr, Pennsylvania)

È stata una celebre cantante d'opera americana che ha avuto una carriera internazionale attiva durante gli anni '30 e '40. Iniziò la sua carriera professionale eseguendo per lo più ruoli minori del repertorio da mezzosoprano nel 1929, ma poi passò a cantare principalmente ruoli da soprano principale nel 1937 fino al suo ritiro dal palcoscenico dell'opera nel 1963. Ritratto fotografico del mezzo soprano con dedica autografa.

Ottimo stato

Fotografia; 17,7x12,6 cm -

Lot 22 Mario Del Monaco (Firenze 1915 – Mestre 1982)

Nato a Firenze nel 1915, dopo aver compiuto gli sutdi a Pesaro sotto le cure di Melai Palazzini e di A. Melocchi, Del Monaco esordì nel 1939, sempre a Pesaro, nel ruolo di Turiddu. È considerato uno dei più rappresentativi e popolari tenori degli anni cinquanta e sessanta. Fotografia con firma autografa del cantante lirico.

Ottimo stato

Cartolina fotografica -

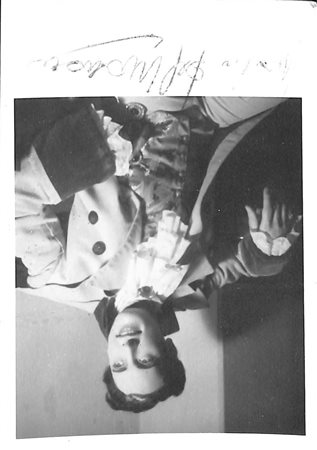

Lot 23 Giuseppe Di Stefano (Motta Sant'Anastasia 1921 – Santa Maria Hoè 2008)

Fotografia “Ezio Piccagliani” originale raffigurante il cantante lirico nel costume di scena de “Il calzare d’argento” al Teatro Alla Scala, con dedica autografa del medesimo.

Ottimo stato

Fotografia; 18x24 cm -

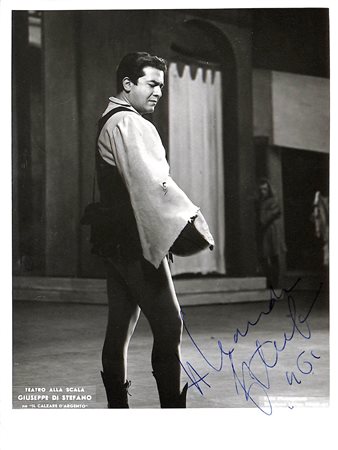

Lot 24 Rajna Kabaivanska, nata Jakimova (Burgas, 1934)

Fotografia autografa della cantante lirica Raina Kabaivanska nell’opera “andrea Chenier” di Umberto Giordano.

Ottimo stato

Fotografia; 10,5x14,5 cm -

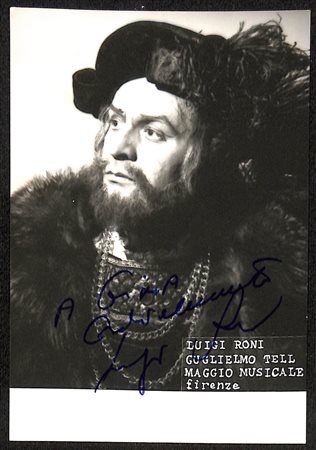

Lot 25 Luigi Roni (Vergemoli 1942 – Lucca 2020)

Fotografia autografa del cantante lirico nell’opera “Guglielmo Tell” di Gioacchino Rossini in occasione del Maggio Musicale Fiorentino.

Ottimo stato

Cartolina fotografica -

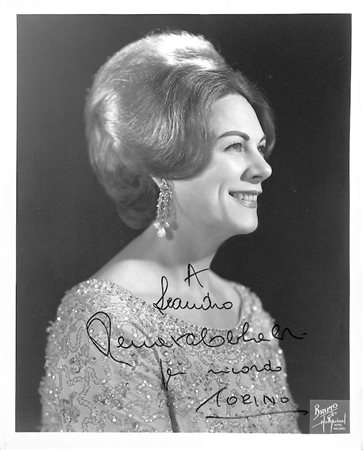

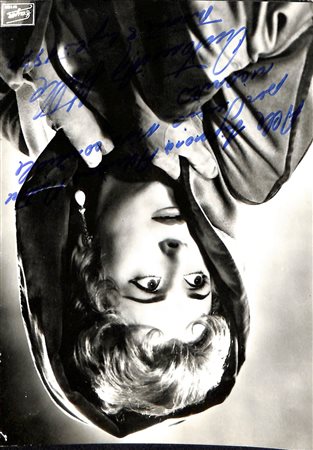

Lot 26 Renata Tebaldi (Pesaro, 1922– Città di San Marino, 2004)

Studiò al Conservatorio di Parma con Italo Brancucci ed Ettore Campogalliani e poi al "Liceo Musicale Gioachino Rossini" di Pesaro con il celebre soprano Carmen Melis. Nel 1944 debuttò a Rovigo nel ruolo di Elena in Mefistofele. Nel 1946 debuttò alla Scala nel concerto di riapertura dopo la ricostruzione sotto la direzione di Arturo Toscanini, cantando la preghiera da Mosè in Egitto e il breve solo del Te Deum verdiano (evento del quale esiste una registrazione). Nella prima parte della carriera affrontò con eccellenti risultati opere di Wagner in lingua italiana (celebratissima la sua Elsa in Lohengrin, oltre a Elisabeth in Tannhäuser) e titoli mozartiani (la Contessa ne Le nozze di Figaro in particolare). Il debutto americano avvenne nel 1950 interpretando Aida alla War Memorial Opera House di San Francisco, dove nello stesso anno affrontò per la prima volta il ruolo della Contessa ne Le nozze di Figaro e dove apparve fino al 1965. Nei primi anni cinquanta fece inoltre tournée in Sudamerica. Il 31 gennaio 1955 si presentò al Metropolitan di New York, trionfando come Desdemona nell'Otello a fianco di Mario Del Monaco. Le apparizioni al Metropolitan, diventato la sede principale della sua attività a seguito della temporanea rottura con il Teatro alla Scala, si susseguirono con grande regolarità per diciotto anni, dal '55 al '73 (circa duecentosettanta rappresentazioni: fu chiamata "la regina del Met"), in opere come La Bohème, Andrea Chénier, Tosca, Aida, Madama Butterfly, La forza del destino, La traviata, Manon Lescaut, Simon Boccanegra, Adriana Lecouvreur, La Gioconda, La fanciulla del West, Falstaff, Il pipistrello.[3] Dal 1955 al 1965 cantò in quaranta rappresentazioni alla Lyric Opera di Chicago. Nel 1955 si esibì in Tosca alla Royal Opera House di Londra. Alla Wiener Staatsoper apparve in Tosca e Otello nel 1958, in Aida nel 1959 e in Andrea Chénier nel 1960. Partecipò complessivamente a diciotto rappresentazioni nel teatro viennese. Toccò inoltre tutti gli altri principali teatri del mondo: Parigi, Barcellona, Berlino, Messico, Brasile, Argentina, Giappone. Famosissima è rimasta la rivalità con Maria Callas, alimentata, ancor più che dalle dive, dai loro fan più accesi. Comunque fosse, il 16 settembre 1968 la Callas si recò dietro le quinte del Metropolitan a congratularsi vivamente dopo un'esibizione nell'Adriana Lecouvreur, segnando la definitiva riconciliazione tra le due cantanti. Ritratto fotografico con autografo del soprano.

Ottimo stato

Fotografia; 20,5x25 cm -

Lot 27 Ghena Dimitrova (Beglez 1941 – Milano 2005)

Fotografia firmata raffigurante il soprano nel costume di scena di Turandot in una rappresentazione scaligera dell’omonima opera di Giacomo Puccini, con autografo dell’artista.

Ottimo stato

Fotografia; 17,7x12,6 cm -

Lot 28 Franco Corelli, nome d'arte di Dario Corelli (Ancona 1921 – Milano 2003)

Fotografia Morris raffigurante il tenore Franco Corelli nel costume di scena di Mario Caravadossi in una rappresentazione torinese dell’Opera Tosca di Giacomo Puccini, con firma autografa estesa del cantante.

Ottimo stato

Fotografia; 10,5x14,7 cm -

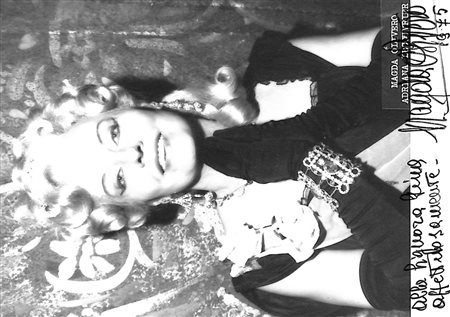

Lot 29 Magda Olivero (Saluzzo 1910 – Milano 2014)

Da considerarsi come «una fra le più celebri [cantanti] della storia della nostra musica» lirica, ha rappresentato «un importante punto di congiunzione tra l'era dei compositori del verismo e il teatro d'opera moderno». Ritratto fotografico del soprano con dedica autografa a Giovanni Grezzi, datata 1961.

Ottimo stato

Fotografia; 17,7x12,6 cm -

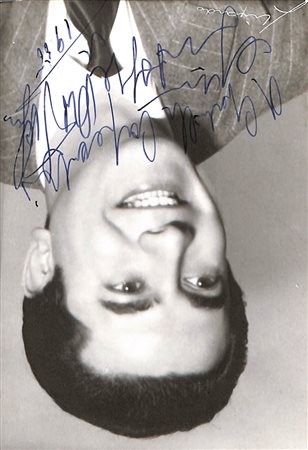

Lot 30 Giuseppe Di Stefano (Motta Sant'Anastasia 1921 – Santa Maria Hoè 2008)

Fotografia originale raffigurante il ritratto del cantante lirico, con dedica autografa del medesimo.

Ottimo stato

Fotografia; 17,7x12,6 cm -

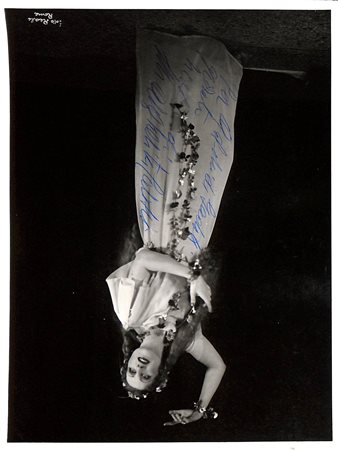

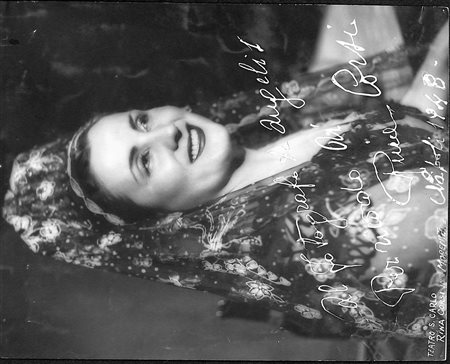

Lot 31 Rina Corsi (Firenze 1908 - ?)

Il mezzosoprano Rina Corsi proveniva da una famosa famiglia di cantanti italiani. Nacque il 9 ottobre 1908 a Firenze, studiò con il direttore d'orchestra Leopold Mugnone e iniziò la sua carriera nel 1929. Aveva un grande repertorio di ruoli tra cui Marina, Santuzza, Adelaide, Mignon, Edvige, Suzuki, Teresa, Meg Page, Maddalena, Ninetta, Afra e Paulina. Si è esibita nei grandi teatri italiani: La Scala, il Teatro dell'Opera, il San Carlo, il Teatro Massimo, il Teatro Comunale, il Festival di Caracalla, così come in molti altri teatri minori. Si è ritirata come insegnante di canto a Firenze. Ritratto fotografico, con firma autografa, della celebre mezzo-soprano datata 1948

Ottimo stato

Fotografia; 24,5x18 cm -

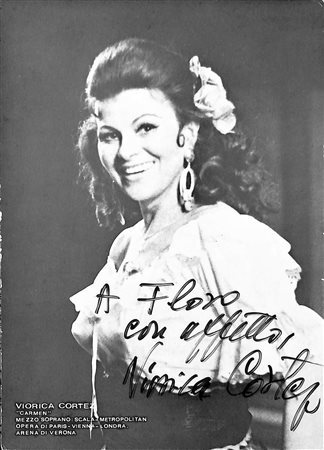

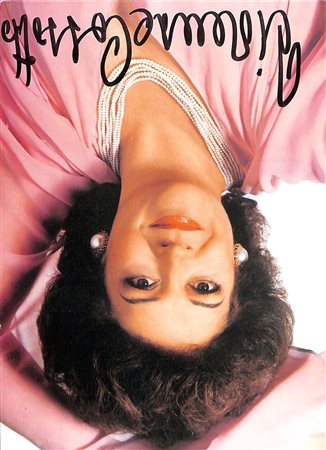

Lot 32 Viorica Cortez (Iasi 1935)

A Bucarest, Viorica Cortez fu allieva di Arta Florescu, soprano e professoressa rumena del dopoguerra (oltre alla Cortez, alcune delle sue importanti apprendiste furono Marina Krilovici, Eugenia Moldoveanu, Maria Slătinaru-Nistor, Leontina Văduva e persino Angela Gheorghiu). Incoraggiò vivamente il giovane mezzosoprano a considerare i concorsi internazionali. Cortez seguì il suo consiglio e si candidò al Concorso Internazionale "George Enescu di Bucarest (1964), dove si classificò solo quarta. Lo stesso anno, vince il Concorso Internazionale di Canto di Tolosa, insieme al collega tenore rumeno Ludovic Spiess. Su Le Monde, il noto critico Jacques Lonchampt elogia il suo mezzo scuro e vellutato, la sua arte e la sua tecnica, così come la sua scintillante bellezza sulla scena. Questa vittoria a Tolosa fu immediatamente seguita da un contratto nel noto Théâtre du Capitole della città per l'anno successivo. Nel gala finale, Cortez cantò l'aria di Leonora da La favorita di Donizetti, che sarebbe diventato uno dei suoi pezzi da concerto e recital.

Sempre nel 1964, Cortez si diplomò al Conservatorio di Bucarest, debuttando in una produzione operistica - Orphée et Eurydice di Gluck. L'anno successivo vinse il Gran Premio "Kathleen Ferrier" al Concorso Vocale Internazionale di ´s-Hertogenbosch.[2] Debuttò nel Samson et Dalila di Saint-Saëns al fianco di Ludovic Spiess a Cluj e poi a Tolosa lo stesso anno, e tornò come Carmen un anno dopo. Cortez si è poi affermata come una delle più rispettate e riconosciute giovani cantanti liriche rumene, anche se nel suo paese natale è apparsa soprattutto in concerti e recital. Dopo essere stata ingaggiata dall'Opera Nazionale Rumena di Bucarest nel 1967, la situazione cambiò, poiché girò il paese e l'Europa (ex Jugoslavia, Francia, Grecia e soprattutto Irlanda), debuttando in Mignon di Ambroise Thomas, Don Carlo, Aida e Il trovatore di Giuseppe Verdi, La Favorita di Gaetano Donizetti e Werther di Jules Massenet.

Nel 1967, ha vinto il Gran Premio e la Medaglia d'Oro del Concorso Internazionale "George Enescu di Bucarest, concludendo il suo itinerario di concorsi. Già affermata in Romania, va in tournée in Francia a fianco di Arta Florescu (in Aida) e debutta alle Chorégies d'Orange (come Amneris di Aida). Lo stesso anno, fece l'audizione per la prima e unica volta nella sua carriera per Sir Georg Solti, che stava cercando una Carmen nella nuova produzione della Royal Opera House di Londra. A quanto pare, dopo aver sentito la Cortez, dichiarò: "Questa è la Carmen che stavamo cercando. Abbiamo trovato LEI". Il suo debutto avvenne nel 1968 e, anche se la critica non fu unanimemente favorevole a lei, le performance furono salutate come uno degli eventi più notevoli della stagione. Per la Cortez questo significò non solo il lancio in una nuova dimensione della sua carriera professionale, ma anche l'incontro con Sandor Gorlinsky, l'agente che la aggiunse alla sua rosa di stelle.

Arrivarono altri debutti di capitale. Pur mantenendo un rapporto particolare con i teatri d'opera francesi (Tolosa, Rouen, Bordeaux, Avignone, Nizza) e sempre membro dell'Opera di Bucarest, la Cortez cantò le sue prime rappresentazioni a Barcellona (Gran Teatre del Liceu, La favorita, 1969), Vienna (Staatsoper, Don Carlo, 1969), Salzburger Festspiele (Carmen, 1969), Napoli (Teatro di San Carlo, Norma e Aida con Leyla Gencer), e Parigi (Grand Opera, Carmen, 1970).

Ritratto fotografico, con firma autografa, della celebre mezzo-soprano nelle vesti della Carmen.

Ottimo stato

Fotografia; 21x15 cm -

Lot 33 Fiorenza Cossotto (Crescentino 1935)

Si diplomò al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino e successivamente, segnalata dal maestro Ettore Campogalliani, partecipò al concorso per la scuola del Teatro alla Scala, che vinse. Esordì proprio nel teatro milanese il 22 dicembre 1956 ne L'angelo di fuoco[1], cui seguì, per circa un triennio, una lunga serie di ruoli comprimari: Suor Matilde, Suzuki, Fenena, Neris, Maddalena, Siebel, Madelon, Preziosilla; serie interrotta solo sporadicamente da qualche parte più importante, come Cherubino ne Le nozze di Figaro e soprattutto Giovanna Seymour in Anna Bolena al festival di Wexford nel 1958, che le valse un alto apprezzameno da parte della critica inglese.

Le qualità espresse in quello spettacolo le schiusero definitivamente le porte di una brillante carriera. Nel 1959 debuttò al Covent Garden di Londra come Neris in Medea, al fianco di Maria Callas. Nel 1960 fu chiamata a sostituire Giulietta Simionato in Aida all'Arena di Verona, iniziando una progressiva ascesa, anche attraverso il graduale allargamento del repertorio: La Gioconda (Liceu di Barcellona 1960), La Favorita (RAI 1960), Adriana Lecouvreur (Teatro dell'Opera di Roma 1962), Don Carlo (Losanna 1962), Il trovatore (Barcellona 1962), Cavalleria rusticana (Venezia 1963), Carmen.

Nel 1961 ancora un'indisposizione di Giulietta Simionato le spalancò come protagonista le porte della Scala, dove riportò un vero e proprio trionfo ne La Favorita, iniziando una regolare presenza per un trentennio nel massimo teatro milanese, di cui inaugurò la stagione del 1962 con Il trovatore. Nel 1964 debuttò alla Lyric Opera di Chicago ne La Favorita e nel 1968 al Metropolitan di New York come Amneris in Aida. Fu presente al Met per un ventennio in ruoli da protagonista.

Seppur progressivamente assorbita dai più celebri ruoli del repertorio ottocentesco, la Cossotto non trascurò, specie nella parte iniziale della carriera, il repertorio del 700 e del primo 800 (Il matrimonio segreto, Serse, Lucio Silla, La pietra del paragone, L'occasione fa il ladro, Lo frate 'nnamorato, Varrone e Perrica, I Capuleti e i Montecchi), e il repertorio contemporaneo, tra cui le prime esecuzioni di La donna è mobile di Gian Francesco Malipiero (Piccola Scala, 1957), La scuola delle mogli di Virgilio Mortari (Piccola Scala, 1959), L'isola del tesoro di Vieri Tosatti (Teatro Comunale di Bologna, 1958) e le riprese de Il cordovano di Goffredo Petrassi (Piccola Scala, 1959) e Mavra di Igor' Stravinskij (Piccola Scala, 1960).

Continuò la carriera fino al 2005, quando apparve in Suor Angelica a Liegi. Fu sposata con il basso Ivo Vinco.

Ritratto fotografico della mezzosoprano, con autografo manoscritto.

Ottimo stato

Fotografia; 19,5x14 cm -

Lot 34 Carla Gavazzi (Bergamo 1913 – Milano 2008)

Frequentò diversi collegi sia in Svizzera sia in Francia dove studiò violino, francese e tedesco. Debuttò nel 1940 ne La bohème, ma a causa dello scoppio della seconda guerra mondiale la carriera si interruppe, riprendendo nel 1946.

Si esibì in tutta Italia (Firenze, Milano, Parma, Brescia, Trieste, Bologna, Verona, Roma, Napoli, Palermo), mentre all'estero solamente a Lisbona e Barcellona.

Si ritirò dalle scene nel 1959 a causa della gotta e per motivi familiari. Il repertorio spaziava da Mozart a Verdi e Puccini, oltre ad alcuni titoli di opere contemporanee.

Negli anni cinquanta incise diverse opere per la Cetra e partecipò a un film-opera di Cavalleria rusticana. Nel 1998 venne intervistata da Stefan Zucker nel film-documentario Opera fanatic.

Ritratto fotografico della soprano, con autografo manoscritto.

Ottimo stato

Fotografia; 23,8x18 cm -

Lot 35 Giannina Arangi-Lombardi (Marigliano1891 – Milano1951)

Studiò da mezzosoprano con Beniamino Carelli al Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, debuttando nel 1920 al Teatro Costanzi di Roma nel ruolo di Lola in Cavalleria rusticana.

Dopo tre anni di attività riprese lo studio con Adelina Stehle e Tina Poli-Randaccio, esordendo come soprano nel 1923 e imponendosi rapidamente come uno dei maggiori soprani lirico-spinti degli anni '20 e '30.

Fu famosa per le esecuzioni di Aida, La Gioconda, Il trovatore, Mosè (diretta anche da Arturo Toscanini), sfoggiando una voce ampia e duttile, capace di grandi smorzature: celebre il do acuto in pianissimo dell'aria O cieli azzurri.

Dopo il ritiro nel 1938 si dedicò all'insegnamento, prima al Conservatorio di Milano e successivamente ad Ankara, dove ebbe come allieva Leyla Gencer.

Ritratto fotografico, con firma autografa, della celebre soprano.

Ottimo stato

Fotografia; 21,5x13,5 cm -

Lot 36 Franco Tagliavini (Novellara 1934 - 2010)

Di origini contadine, da ragazzo aveva cominciato a lavorare come aiutante in un caseificio della zona, ma la sua passione innata per la musica, incoraggiato in ciò anche dal padre, amante di romanze e melodie, lo aveva portato a cantare nel coro musicale del paese, diretto dal maestro C. Confetta, che accorgendosi subito delle qualità vocali del suo allievo, gli insegna il solfeggio.

Erano tempi difficili economicamente, ma la famiglia con grandi sacrifici lo mandò a studiare a Milano, dove ebbe la fortuna di incontrare la grande soprano e maestra di canto Zita Fumagalli Riva. La signora Zita, come Franco chiamava affettuosamente la maestra, lo ospitò nella sua casa e con lei studiò canto presso il Liceo Musicale “G.B.Viotti” di Vercelli; studio interrotto, per prestare il servizio militare che allora durava 18 mesi, dovendo al suo ritorno, ricominciare daccapo.

Nel 1961 vinse il concorso ASLICO, debuttando nel ruolo di Canio nell’opera “Pagliacci” di Leoncavallo, al Teatro Nuovo di Milano, ruolo che non ha più cantato, ma dove era stata notata la sua musicalità dal direttore d’orchestra. Negli anni 1962-63 canta in teatri di provincia nelle seguenti opere: Nabucco, Madame Batterfly, Tosca, Bohème, Cavalleria rusticana, Mefistofele. Nell’aprile 1962, spicca il debutto a Catania in Tosca con Gigliola Frazzoni e Piero Cappuccilli, nel novembre dello stesso anno Clara Petrella lo sceglie per il ruolo di Cavaradossi al teatro Puccini di Milano.

Nel 1964 iniziò la sua carriera internazionale con il debutto a San Francisco e a Los Angeles, negli Stati Uniti, proseguita poi nei maggiori teatri del mondo (dal Teatro alla Scala di Milano, al Metropolitan di New York, dal San Carlo di Napoli al Covent Garden di Londra, dall’Opera di Roma alla Deutsch Oper di Berlino e all’Opera di Vienna, dall’Opera di Parigi al Bolscioi di Mosca e poi ancora a Tokio, Johannesburg, Bilbao, Budapest, Rio de Janeiro, il Cairo, Bruxelles, Ginevra, Zurigo, Edimburgo, Bordeaux, Lione, Lille, Montecarlo), avendo come partner gran parte delle grandi voci del suo tempo (dalla Tebaldi alla Johan Sutherland, dalla Birgit Nilson a Regine Crespin, dalla Virginia Zeani ad Antonietta Stella, dalla Monserrat Caballè alla Raina Kabaivanska; dalla Fiorenza Cossotto a Shirley Verret).

Da ricordare che la grande Magda Olivero lo tenne a “battesimo” nell’Adriana Lecouvreur a Como.

Tra gli interpreti maschili suoi partner furono Tito Gobbi, Nicolai Ghiaurof, Marti Talvela, Dietrich Fisher-Diskau, Josè Van Dan, Renato Bruson, Piero Cappuccilli, Peter Glossop, Giuseppe Taddei, Sherill Milnes; tra i direttori d’orchestra ricordiamo Antonino Votto, Gianandrea Gavazzeni, Lorin Mazel, Claudio Abbado, Jorge Pretre, Vittorio Gui. Collaborò con registi famosi, come Giorgio De Lullo, Pierluigi Pizzi, Franco Zeffirelli, Mauro Bolognini, Franco Enriquez, Barlog, Strehler.

Nella sua città, Reggio Emilia, al Teatro Municipale R. Valli, si ricordano due memorabili esecuzioni di “Adriana Lecouvrer” di Cilea nel 1968 e “Tosca” di Puccini, nel 1971.

Dopo 27 anni di brillante carriera, non sopportando più lo stress del palcoscenico che influiva sulla sua resa vocale, decise di mettere un punto finale alla sua carriera e di ritirarsi nel suo paese natale , ospitando nella sua casa la maestra Zita Fumagalli. A Franco Tagliavini è intitolato il Circolo Amici della lirica di Novellara, che a suo nome, ha promosso tante iniziative culturali e musicali; d’altra parte, lo stesso tenore ha partecipato alla vita culturale del suo paese, come vice presidente del circolo culturale Omnibus, anche se non ha mai amato apparire.

Nel 2000, nel corso di un pomeriggio lirico promosso dal “Club Amici della Lirica” gli fu conferita la “Rocca d’oro” quale riconoscimento della comunità ad un figlio che si era affermato nella sua professione, tenendo alto il nome di Novellara, cui era particolarmente legato.

Nel 2001 è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana,dal Presidente C. A. Ciampi, per aver onorato l’Italia nel mondo per la cultura musicale e operistica.

Ritratto fotografico, con firma autografa, del celebre tenore.

Ottimo stato

Fotografia; 14,7x10,5 cm -

Lot 37 Luisa Tetrazzini (Firenze 1871 – Milano 1940)

Luisa Tetrazzini iniziò a studiare con la sorella Eva Tetrazzini Campanini, anch'essa diventata celebre soprano.

Debuttò nel 1890 nel ruolo di Inés ne L'Africana di Giacomo Meyerbeer. La storia della sua prima esibizione pubblica ha un'aura di leggenda: pare che la cantante, allora diciannovenne, si trovasse con la sua famiglia ad una rappresentazione de L'Africana, al teatro dell'opera locale, quando, prima dell'inizio, il direttore d'orchestra si scusò con il pubblico dicendo che l'opera non poteva essere rappresentata perché la cantante che doveva interpretare il ruolo della protagonista non si era presentata poiché malata. Luisa allora si alzò dal suo posto e, proponendosi in sostituzione della cantante assente, disse che non era necessario annullare la recita perché lei conosceva la parte. Il pubblico e il direttore ne furono entusiasti, tanto che la cantante fu scelta anche per la rappresentazione del giorno dopo.

La Tetrazzini con il maestro Cleofonte Campanini al Manhattan nel 1908

La Gazzetta Musicale di Milano così scrive riguardo alla sua prestazione: "lode schietta alla giovane signora Tetrazzini-Scalaberni (Ines), che da questi suoi primi passi in arte lascia facilmente presagire il bel cammino che sarà per percorrere, ricca com'è di voce piacente, di buon metodo e d'intelligenza."[1]

Da questo singolare avvenimento prese il via una carriera sfolgorante ed internazionale che si diramò, nei primi tempi, principalmente nei teatri di provincia italiani, ma anche in Russia, Spagna e Sud America, con un repertorio principalmente da soprano leggero (o di coloratura) basato soprattutto sulle parti di Violetta (Traviata, Giuseppe Verdi), Philine (Mignon, Ambroise Thomas), Oscar (Un ballo in maschera, Verdi), Gilda (Rigoletto, Verdi) e Lucia (Lucia di Lammermoor, Gaetano Donizetti).

Nel 1905 fece il suo debutto americano a San Francisco; ma nel 1907 ebbe la definitiva consacrazione, quando su consiglio di Enrico Caruso accettò di interpretare Violetta al Covent Garden di Londra.

Questo le permise, nel 1908, di approdare a New York, non al Metropolitan Opera, ma all'Oscar Hammerstein Opera Company di Manhattan, di nuovo nei panni di Violetta e ancora una volta con grande successo.

Adelina Patti, tra i più acclamati soprani di coloratura del XIX secolo, non nota per la sua generosità nei confronti di altri cantanti, mostrò di apprezzare molto il canto della Tetrazzini.

Nonostante il successo internazionale la Tetrazzini non cantò mai al Teatro alla Scala, probabilmente per volere del direttore Arturo Toscanini. Tra i due non corse mai buon sangue. Addirittura quando la cantante si esibì al Metropolitan Opera di New York ottenne che Toscanini fosse sostituito con un direttore di suo gradimento.

Il suo carattere aspro portò la Tetrazzini ad essere duramente criticata dai benpensanti, per via anche della sua audace vita sentimentale: si sposò tre volte in pochi anni. Questo la allontanò dai palcoscenici, soprattutto italiani. Dopo il terzo matrimonio, infelice quanto i primi due, ritornò al canto, che aveva abbandonato, soprattutto come concertista. La voce tuttavia tradiva gli anni trascorsi. Il declino fisico era inevitabile, ma più difficile dovette essere affrontare le difficoltà finanziarie in cui si trovò, avendo dissipato in fretta l'immensa fortuna che aveva accumulato.

Targa posta nel 2020, ad 80 anni dalla scomparsa, sulla sepoltura di Luisa Tetrazzini nel Civico Mausoleo Palanti del Cimitero Monumentale di Milano

Nel 1931 fondò a Roma una scuola di canto, dalla quale uscirono cantanti di buon livello come Lina Pagliughi, tra le sue allieve anche la nipote, l'attrice e soubrette Marisa Vernati.

All'insegnamento si dedicò fino alla morte (a Milano, nel 1940); e a chi le faceva ancora i complimenti pare rispondesse sovente: «Sono vecchia, sono grassa, ma sono sempre la Tetrazzini!».

Luisa Tetrazzini fece una cospicua, per quei tempi, carriera discografica. Incise novantotto facciate a settantotto giri dal 1904 al 1922. La tecnica dell'incisione è ovviamente rudimentale e non può restituire tutta la bellezza della sua voce. Nonostante questo i suoi dischi restano interessanti nella storia della riproduzione sonora.

Dai registri cimiteriali milanesi risulta essere tumulata nel Civico Mausoleo Palanti, al Riparto V del Cimitero Monumentale di Milano, anche se in loco la sua presenza non era segnalata fino al 2020, quando la direzione del cimitero ha accolto la richiesta di alcuni ammiratori e posto una targhetta con il nome del soprano sulla stele del mausoleo

cartolina fotografica, con firma autografa, del celebre soprano con data 1918.

Ottimo stato

Cartolina; 13,5x8,7 cm -

Lot 38 Ivo Vinco (Bosco Chiesanuova 1927 – Verona 2014)

Studiò prima al Liceo Musicale di Verona, quindi all'Accademia del Teatro alla Scala di Milano con Ettore Campogalliani. Debuttò nel 1954 a Verona come Ramfis nell'Aida. Apparve successivamente nei maggiori teatri italiani: Milano, Roma, Napoli, Torino, Venezia, Bologna, Palermo, Parma, Firenze.

All'estero cantò a Vienna, Monaco di Baviera, Berlino, Amburgo, Mosca, Parigi, Monte Carlo, Barcellona, Lisbona, Spalato, Città del Messico, Buenos Aires, New York (Metropolitan), Chicago, San Francisco.

Si esibì in gran parte dei ruoli più importanti del repertorio dell'opera italiana: Don Basilio (Il barbiere di Siviglia), Oroveso (Norma), Raimondo (Lucia di Lammermoor), Sparafucile (Rigoletto), Ferrando (Il trovatore), Fiesco (Simon Boccanegra), Padre Guardiano (La forza del destino), Grande Inquisitore (Don Carlo), Alvise (La Gioconda).

Fu sposato col mezzosoprano Fiorenza Cossotto. Era zio paterno del basso Marco Vinco.

Ritratto fotografico, con firma autografa, del celebre basso nell'opera Faust con data 1958.

Ottimo stato

Fotografia; 14,7x10 cm -

Lot 39 Maria Antonietta Stella (Perugia 1929)

Compie gli studi con il maestro Aldo Zeetti a Perugia. Nel 1950, a soli 20 anni, vince il concorso del Teatro lirico sperimentale "Adriano Belli" di Spoleto, dove debutta con Il trovatore. Nel 1951 è già al Teatro dell'Opera di Roma, a fianco di Mario Del Monaco, ne La forza del destino, che la lancia definitivamente nello "star system".

È il maestro Tullio Serafin, suo grande estimatore, che la esorta, soprattutto nei primi anni di carriera, ad affrontare le grandi eroine verdiane. Dopo un felice Aroldo nella stagione 1952-53 al Maggio Musicale Fiorentino, si propone quale Aida, Leonora ne Il trovatore e La forza del Destino, Luisa Miller, Elena ne I vespri siciliani, Amelia in Un ballo in maschera, Violetta ne La traviata, Elisabetta in Don Carlo, Desdemona in Otello.

Del 1954 è l'esordio alla Scala come Desdemona e del 1955 gli importanti debutti alla Royal Opera House di Londra, alla Staatsoper di Vienna e negli Stati Uniti alla Lyric Opera di Chicago. Del 1956 è l'esordio con Aida al Metropolitan di New York (accanto a Carlo Bergonzi, pure debuttante al Met), dove apparirà regolarmente fino al 1960. Continuano inoltre le apparizioni alla Scala, in particolare in alcune serate inaugurali: Aida nel 1956, La battaglia di Legnano nel 1961, Il trovatore nel 1962.

Artista dotata di notevole eclettismo, sonda ben presto altri autori fra i più diversi, interpretando Elsa in Lohengrin, Elisabetta in Tannhäuser, Donna Anna in Don Giovanni, Linda di Chamounix, Norma, La fiamma. Spazia inoltre nel campo dell'opera verista con Cavalleria rusticana, Andrea Chénier, Fedora, ma soprattutto nell'universo pucciniano con Manon Lescaut, Tosca, La bohème, La fanciulla del West, Suor Angelica, Madama Butterfly. Proprio nel ruolo di Cio-Cio-San si esibisce nel marzo del 1958 al teatro Metropolitan, con la direzione di Dimitri Mitropoulos e una regia molto accurata proveniente dal teatro giapponese Kabuki, riscuotendo un successo fa il giro del mondo ed è testimionato da una registrazione live.

Sul finire degli anni 1960 si nota una lieve flessione nella carriera dovuta ad un'intensissima attività, ma fino al 1974, anno del ritiro, la parabola artistica continuerà ancora senza tregua.

Antonietta Stella è stata interprete di primo piano della seconda metà del Novecento nel repertorio dell'opera italiana, caratterizzandosi come soprano lirico-spinto, dotato di notevole agilità ed estensione, e immediatamente riconoscibile per il particolare e suggestivo timbro.

Fotografia con firma autografa della celebre soprano.

Ottimo stato

Fotografia; 20,7x14,5 cm -

Lot 40 Giorgina Caprile (Firenze, 1877 – Roma, 1951)

Figlia del tenore Uberto Caprile e di Giovanna Speranza[1], Giorgina è attratta dalla musica fin da giovane età, intraprendendo gli studi di canto lirico a Milano, affinando la propria timbrica di voce da soprano e dove fu allieva del maestro Carignani.

Il suo debutto avvenne nel febbraio 1900 al Teatro dell'Opera di Roma, dove dà voce al personaggio di Suzel affiancando il tenore Fernando De Lucia ne L'amico Fritz di Pietro Mascagni, seguito un mese dopo dall'interpretazione di Mimì ne La bohème di Giacomo Puccini.[2]

Grazie alle sue qualità attoriali accomunate dalla bellezza, durante i successivi quindici anni di attività ha sostenuto numerosi ruoli drammatici, nel repertorio pucciniano come Tosca nell'omonima opera, Manon in Manon Lescaut, Minnie in La fanciulla del West, inoltre Iris e Isabeau nelle omonime opere di Mascagni, Violetta Valéry in La traviata di Giuseppe Verdi, Margherita in Mefistofele di Arrigo Boito, Wally in La Wally di Alfredo Catalani. Oltre al successo in Italia, è stata uno dei favoriti soprani a solcare i teatri d'opera sudamericani, in particolare come Violetta, e in Europa, al Gran Teatre del Liceu di Barcellona nella Manon Lescaut durante la stagione 1907-1908, e in Russia.[1][2]

Caprile ha registrato numerose arie per le etichette Edison Records, Fonotipia e Gramophone, su cilindro fonografico e disco.

cartolina con firma autografa della celebre soprano, datata 6/11/05

Ottimo stato

Cartolina fotografica -

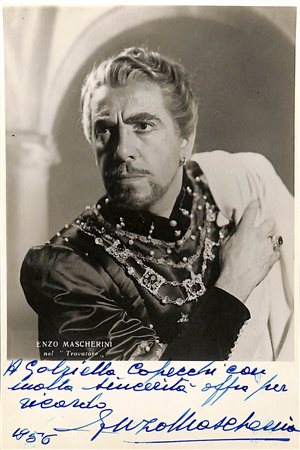

Lot 41 Enzo Mascherini (Firenze 1910 - Livorno 1981)

Dopo aver studiato con Titta Ruffo e Riccardo Stracciari debuttò nel 1937 ne La traviata. Nel 1939 debuttò al Teatro San Carlo di Napoli e nel 1940 alla Scala.

Terminato il secondo conflitto mondiale ebbe inizio la carriera internazionale, che lo portò a cantare a Parigi, Praga, Vienna, Chicago, Rio de Janeiro, Londra, San Francisco, Città del Messico, oltre alla presenza nei principali teatri italiani.

Tra il 1946 e il 1947 interpretò alla New York City Opera La bohème, La traviata, Rigoletto, Andrea Chénier, Il barbiere di Siviglia, Pagliacci. Il 7 dicembre 1949 debuttò con La bohème al Metropolitan di New York, dove cantò nella stessa stagione anche La traviata, Rigoletto, Manon Lescaut, Faust, per un totale di 7 recite.[1]. Nel 1949 partecipò alla versione cinematografica de Il trovatore.

Nel 1951 cantò ne I vespri siciliani, con Maria Callas, al Maggio Musicale Fiorentino e nello spettacolo d'apertura della Scala. Ancora in occasione dell'inaugurazione della stagione del teatro milanese, sempre con la Callas, interpretò l'anno successivo Macbeth. Nel 1955 partecipò a Firenze a una storica ripresa di Don Sebastiano. Dopo il ritiro dalle scene si dedicò all'insegnamento.

fotografia con firma autografa del celebre baritono, nell'opera il trovatore.

Ottimo stato

Fotografia; 14,7x10,2 cm -

Lot 42 Bianca Berini (Trieste 1928 - Milano 2004)

mezzo-soprano veneta che ha fatto la sua carriera principalmente furi da l'italia. Ha cantato per molti anni al Metropolitan di New York é a Barcelona a fianco di Montserrat Caballe.

Oggi la Berini abita a Milano e chi desdidera ascoltarla e ricordarla lo puo fare in:

Trovatore: Macerata 1977 con un Bruson Strepittoso, la Ricciarelli come Leonora e Carlo Bergonzi. ON STAGE CD.

Requiem di Verdi con Caballe, Domingo, Metha, CBS, questa edizione per motivi inespiegabii non é stata publicata in CD.

I dueti fra Caballe e Berini sono bellissimi.

Maria Stuarda, video, con La Caballe, il libro Casta Diva parla di questa edizione come una delle piu speciali di questo capolavoro e il publico va in delirio sia con Caballe sia con Berini.

Il Trovatore, Philadelphia 1970 sempre con Caballe e Domingo.

Ballo in Maschera, Metropolitan Opera con Pavarotti e Riciarelli.

La carriera di questa donna é finitia per motivi incompresinbili, molti atribuiscono la sua fine come cantante a I motivi familiari e mentali, altri atribuiscono la sua fine al suo complesso temperamento di diva.

Chi abbia avuto l'oportunita di conoscere questa donna oggi la trovera come una donna molto orgogliosa e religiosa e fiera dil suo passato come cantante.

Fotografia con firma autografa della celebre mezzo-soprano.

Ottimo stato

Fotografia; 21,5x13,5 cm -

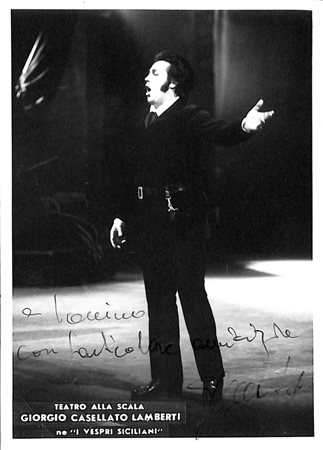

Lot 43 Giorgio Casellato Lamberti ( Adria 1938)

È cresciuto a Bolzano e si è formato al conservatorio locale. Nel 1964 fece il suo debutto a Roma come Arrigo nell'opera I vespri siciliani di Verdi.

Ha avuto particolare successo quando ha sostituito Franco Corelli all'Arena di Verona nel 1970 come Don José nell'opera Carmen di Bizet. La sua carriera lo ha portato nei teatri d'opera di Chicago, Baltimora e Cairo, al Teatro alla Scala di Milano, all'Opera di Stato di Vienna, all'Opera di Stato Bavarese di Monaco e alla Deutsche Oper di Berlino.

Nel 1996 ha concluso la sua carriera con una performance di Samson et Dalila di Saint-Saëns all'Opera di Zurigo.

Fotografia con firma autografa delcelebre tenore ne I Vespri Siciliani al teatro La Scala di Milano.

Ottimo stato

Fotografia; 14,8x10,5 cm -

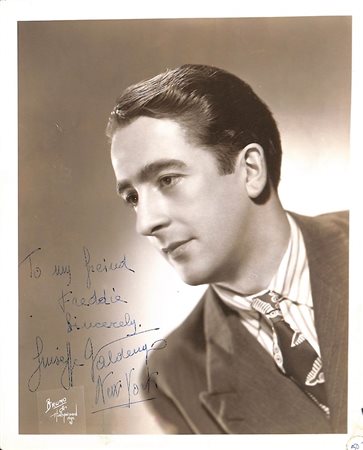

Lot 44 Giuseppe Valdengo (Torino 1914 – Aosta 2007)

Studiò violino privatamente ed oboe e canto al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino. Intrapresa la carriera di cantante lirico, dopo alcune apparizioni in ruoli secondari dette inizio a una prestigiosa carriera, apparendo nel 1936 a Parma come Figaro ne Il barbiere di Siviglia ed esordendo nel 1938 alla Scala ne La traviata. La carriera dovette subire però una precoce interruzione dovuta agli obblighi militari, riprendendo soltanto nel 1942 con La bohème, ancora a Parma.

Nel 1946, con una rappresentazione di Madama Butterfly alla New York City Opera, iniziò l'importante attività internazionale e, l'anno successivo, il lungo rapporto col Metropolitan, ove debuttò come Tonio in Pagliacci e dove apparve regolarmente fino al 1954. Fu presente anche a Philadelphia e San Francisco, in importanti sedi europee, come Parigi e Glyndebourne, e nei maggiori teatri italiani, tra i quali ancora La Scala (1953).

Le non comuni doti interpretative e musicali e la pronuncia perfetta, che consentiva di capire ogni parola, lo portarono a specializzarsi nel repertorio verdiano, diventando il baritono preferito di Arturo Toscanini, con cui eseguì a New York per la N.B.C. Otello, Aida e Falstaff, dei quali rimangono le registrazioni. Pubblicò il volume autobiografico Ho cantato con Toscanini (Pietro Cairoli 1962).

Abbandonò il palcoscenico nel 1966, dedicandosi all'insegnamento (tra i suoi allievi i baritoni Bruno Praticò e Alessandro Corbelli) e alle ultime incisioni discografiche. Trascorse gli ultimi anni della vita a Casale Monferrato, dove è sepolto.

Fotografia con firma autografa in inglese del celebre baritono.

Ottimo stato

Fotografia; 25,4x20,6 cm -

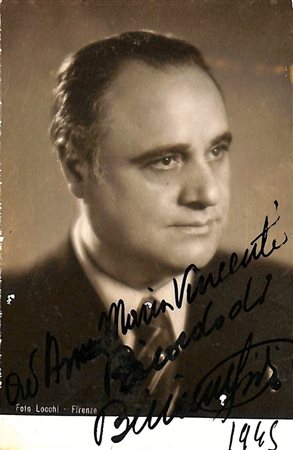

Lot 45 Beniamino Gigli (Recanati 1890 – Roma 1957)

Ultimo di sei figli di Domenico, calzolaio e campanaro del duomo, ed Ester Magnaterra, mostrò sin da piccolissimo grandi attitudini per il canto, venendo accolto a sette anni nel Coro Pueri Cantores della Cattedrale di Recanati. La povertà della famiglia lo costrinse a duri sacrifici, ma, tra un'occupazione e l'altra, riuscì a prendere lezioni di canto dal maestro Quirino Lazzarini, organista e direttore del coro della Santa Casa di Loreto.

A quindici anni, mostrando voce di contralto, fu scelto a Macerata come protagonista, in vesti femminili, dell'operetta La fuga di Angelica di Alessandro Billi, alla quale seguirono altre buone prove del genere, che convinsero la famiglia a favorirne il trasferimento a Roma nell'autunno del 1907.

Dopo una breve parentesi di alcuni mesi di servizio militare in occasione della guerra di Libia del 1912, vinse una borsa di studio e si poté iscrivere finalmente al Conservatorio Santa Cecilia, studiando sotto la guida di Enrico Rosati.

Lapide commemorativa dell'esordio professionale di Beniamino Gigli nella Gioconda di Amilcare Ponchielli al Teatro Sociale di Rovigo.

Benché agli allievi fosse vietato esibirsi ufficialmente, apparve con lo pseudonimo di Mino Rosa in numerosi salotti romani, riuscendo a guadagnare la rispettabile somma di trecento lire. Il 24 aprile 1914 cantò con il proprio nome alla sala dell'Accademia di Santa Cecilia nella fiaba musicale La principessa dai capelli d'oro di Alessandro Bustini ed il 10 giugno seguente fu ammesso al saggio finale del conservatorio. Il debutto teatrale, dopo aver vinto un altro concorso di canto a Parma, avvenne al Teatro Sociale di Rovigo la sera del 14 ottobre dello stesso anno come Enzo ne La Gioconda.

Fotografia con firma autografa del celebre tenore datata 1945

Ottimo stato

Fotografia; 13,6x8,8 cm -

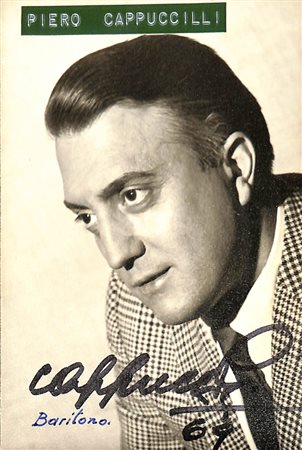

Lot 46 Piero Cappuccilli (Trieste,1926 – Trieste 2005)

Nato da genitori originari di Ripabottoni nel Molise, dopo aver iniziato gli studi di architettura a Roma, scoprì l'interesse per l'opera e nel 1956 debuttò al "Teatro Nuovo" di Milano in Pagliacci. Nel 1957 vinse il "Concorso Viotti" a Vercelli, che lo portò in Germania attraverso una lunga tournée di 34 recite de Il barbiere di Siviglia di Rossini, titolo che riprenderà solo occasionalmente in seguito, compresa un'edizione discografica.

Nel giro di qualche anno si specializzò soprattutto nel repertorio verdiano e dai primi anni sessanta cominciò ad apparire nei principali teatri italiani ed esteri (precoce fu l'esordio nel 1960 al Metropolitan ne La traviata, che rimase l'unica presenza al Met), imponendosi come uno dei baritoni più affermati della nuova generazione.

Nel 1964 fece l'importante debutto alla Scala in Lucia di Lammermoor, seguita da Aida e Il trovatore. Nel 1966 esordì all'Arena di Verona in Rigoletto e nel 1967 al Covent Garden di Londra ne La traviata. Nel 1969 riapparve negli Stati Uniti, a Chicago, ne I puritani e nel 1971 cantò alla Scala in una memorabile edizione di Simon Boccanegra. Nel 1973 fu all'Opéra di Parigi nel Trovatore. Il 1975 lo vide nuovamente a Milano in Macbeth, con la direzione di Claudio Abbado e la regia di Giorgio Strehler; dello stesso anno è il Don Carlo a Salisburgo e del 1976, ancora alla Scala, Otello con la direzione di Carlos Kleiber.

Da ricordare anche sempre alla Scala, nel 1983, il Carlo Gerard in Andrea Chénier, spettacolo di cui esiste una registrazione video. Nel 1989 apparve per l'ultima volta nel teatro milanese come Scarpia in Tosca, ruolo che frequentò solamente negli ultimi anni di attività.

La carriera proseguì fino al 1992, quando, di ritorno da una rappresentazione areniana, incorse in un grave incidente automobilistico che lo costrinse al ritiro dalle scene. Si dedicò in seguito all'insegnamento.

Fotografia con firma autografa del celebre baritono datata 1969

Ottimo stato

Fotografia; 15X10 cm -

Lot 47 Ferruccio Tagliavini (Reggio nell'Emilia 1913 – Reggio nell'Emilia 1995)

All'età di ventiquattro anni partecipò a un concorso di canto a Parma e vinse una borsa di studio che gli permise d'iscriversi al Conservatorio Arrigo Boito, dove studiò sotto la guida di Italo Brancucci. Nel 1938 vinse il "Concorso Nazionale di Canto Lirico" indetto dall'Opera nazionale del dopolavoro e poté frequentare un corso di perfezionamento presso il Teatro Comunale di Firenze, dove l'appoggio e i consigli del maestro Mario Labroca e l'insegnamento del tenore Amedeo Bassi gli furono preziosi. Il 27 ottobre 1938 debuttò a Firenze ne La bohème, cogliendo subito uno strepitoso successo. Nello stesso anno esordì alla radio in un concerto Martini & Rossi. Altro importante debutto fu il 29 gennaio 1942 alla Scala ne Il barbiere di Siviglia, con Gianna Pederzini, Gino Bechi e Tancredi Pasero. Tra il 1943 e il 1945, durante la campagna d'Italia, cantò in numerosi concerti, esibendosi per le truppe alleate americane e britanniche.

Dopo la fine della seconda guerra mondiale iniziò a esibirsi anche all'estero: l'11 giugno 1946 esordì al Teatro Colón di Buenos Aires in Tosca, affiancato dalla moglie Pia Tassinari e il 10 gennaio 1947 con La bohème debuttò al Metropolitan Opera di New York, dove si esibì regolarmente fino al 1954. Il 13 settembre 1950 approdò nella medesima opera alla Royal Opera House di Londra, cui seguì il 1º luglio 1951 il debutto all'Opéra di Parigi con Un ballo in maschera.

Nel 1962, dopo sette anni di assenza, ritornò al Met, dove fece le ultime apparizioni ne L'elisir d'amore e La bohème. Si ritirò dalle scene operistiche il 21 luglio 1970 al teatro romano di Benevento ancora con L'elisir d'amore. Il 20 maggio 1981 concluse le esibizioni alla Carnegie Hall di New York con l'esecuzione in forma di concerto de L'amico Fritz.

Fotografia con firma autografa del celebre tenore.

Ottimo stato

Fotografia; 25,3x20 cm -

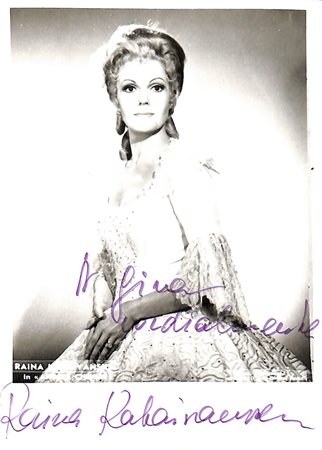

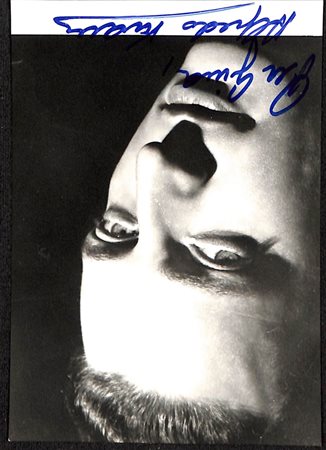

Lot 48 Alfredo Kraus Trujillo (Las Palmas de Gran Canaria1927 – Madrid 1999)

Kraus è stato considerato il migliore tenore lirico leggero della sua generazione ed un modello assoluto di tecnica canora, distinguendosi per la perfezione dell'emissione, la chiarezza di dizione ed il dominio delle note acute (sino al mi bemolle), oltre che per la non comune longevità vocale. Dotato di una voce naturalmente piuttosto valida, ma non certo eccezionale, con un volume assai limitato ed un timbro privo di attrattive particolari, venato di inflessioni nasali, ha sviluppato nel corso degli anni una tecnica canora tra le più perfette dell'intero panorama musicale internazionale. Timbro chiaro e squillante, dalla sonorità lievemente metallica, privo di bruniture e rotondità, dalla sonorità cristallina, nobilitato da una grande eleganza nel fraseggio, attento e sfumato, con una cura quasi maniacale verso chiaroscuri, filature e mezzevoci e con un controllo della voce spesso al limite del virtuosismo.

Fotografia con firma autografa del celebre tenore

Ottimo stato

Fotografia; 14,8x10,3 cm