Asta di Macchiaioli, Ottocento & Novecento

-

Lotto 1 INTRODUZIONE AL CATALOGO

La collezione di opere di macchiaioli, post-macchiaioli e artisti dell'Ottocento Italiano che qui presentiamo si è formata tra la fine dell'Ottocento e gli anni Sessanta del secolo ventesimo ed è rimasta per quasi cinquant'anni nelle sale della famiglia veronese da cui proviene: accanto a dipinti acquistati direttamente dai pittori o dai loro eredi, compaiono opere inedite o già in collezioni prestigiose, come quella di Mario Galli, grande referente dei macchiaioli; oppure in stretta connessione con la storia personale degli artisti, come il Cabianca che ferma le onde di Castiglioncello o il raro D'Ancona che ritrae il proprio giardino a Volognano.

Tra gli highlights della collezione, vale la pena ricordare il capolavoro di Amisani, dipinto nel suo triennio egiziano; la splendida e cupa Milano innevata di Mosè Bianchi e, per contrasto, l'abbagliante Terrazza di Capri di Vincenzo Irolli; l'idillio del laghetto delle anatre di Guglielmo Ciardi e lo straordinario Studio per il quadro degli ossessi di Domenico Morelli.

E, inoltre, altri due Ciardi e due Fragiacomo; un Delleani, un Tommasi e ancora Favretto e Toma, questi ultimi non firmati ma chiaramente riconducibili ai loro autori. Infine, due rari esempi di pittura dell'Ottocento al femminile, come lo stupendo Ritratto di Signora di Carola De Agostini, che non sfigura accanto ai due ritratti di Tallone, e la pregevole e milanesissima Festa di Sant'Ambrogio di Carlotta Sacchetti.

Proveniente da altra collezione, invece, la Sala d'armi del migliore Cavaglieri. -

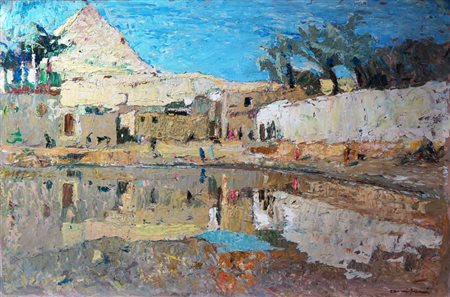

Lotto 2 GIUSEPPE AMISANI

(Mede Lomellina, 1881 - Portofino, 1941)

Oasi nei pressi della piramide di Chefren

circa 1922-25

Olio su cartone, cm 60 x 43

Cornice d'epoca in legno intagliato e dipinto

Firmato Amisani in basso a destra

Provenienza: 1. Ex-libris della Galleria Pesaro, Milano. Fondata nel 1917 dal collezionista Lino Pesaro negli ambienti del Palazzo Poldi Pezzoli, nel 1923 vi espose il primo nucleo di artisti del movimento "Novecento": le esposizioni erano organizzate secondo una concezione moderna, in cui ai visitatori era data la possibilità di interagire e confrontarsi con gli artisti. La galleria divenne presto uno dei principali centri artistici e culturali italiani, al punto da dimostrare a livello internazionale la centralità di Milano nel mondo artistico. L'attività si concluse tragicamente il 31 dicembre 1937 con la «Mostra dei sette di Brera», a causa del suicidio di Lino Pesaro per l'inasprirsi delle leggi razziali contro la comunità ebraica.

2. Collezione privata, Verona.

Il dipinto risale al periodo 1922-25, epoca in cui Amisani soggiornò in Egitto per affrescare il palazzo di Ra's al-Tin (in arabo: قصر رأس التين, Qaṣr Raʾs al-Tīn) storico edificio di Alessandria d'Egitto, già Palazzo Reale, appena ricostruito e trasformato in sede del Governo egiziano: in questi anni, il pittore lombardo si innamorò del paesaggio africano, che descrisse con materia densa e intensamente variopinta.

Giuseppe Amisani è stato uno dei rappresentanti della scapigliatura tardoromantica. I suoi disegni e dipinti sono considerati molto particolari grazie agli afflati cromatici in cui la velatura è sostituita dai vigorosi colpi di spatola, una tecnica rivoluzionaria e innovativa all'epoca nonostante la classicità e l’eleganza dei ritratti fatta di grigi, ombre e luci che conferiscono ai visi un verismo sorprendente. Peculiarità è che molte delle opere più interessanti sono realizzate ad olio su cartone che crea dei particolari effetti visivi.

Giovanni Luigi Zucchini afferma che i suoi «ritratti muovono da un impianto inizialmente ancora legato alla tradizione verso una visione più sciolta, vicina agli stilemi liberty, fino a personaggi fortemente profilati nella luce a colpi di spatola densamente carica di colore e infine alle figure ed ai paesaggi dipinti in Egitto, dove la luce si staglia fortemente in immagini di forti contrasti tra luci ed ombre, in una pregnanza di materia cromatica fortemente esibita».

Bibliografia: Giorgio Nicodemi, Giuseppe Amisani, Milano, 1924; Raffaele Calzini, G. Amisani: con otto tavole a colori, Istituto Italiano d'Arti Grafiche, 1942; Chiara Gatti e Leo Lecci (a cura di), Giuseppe Amisani, Il pittore dei Re, catalogo Skira, 2008. -

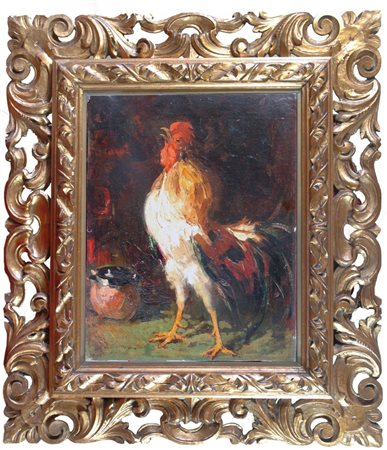

Lotto 3 SALVATORE BALSAMO

(Napoli, 1894-1922)

Il Gallo

circa 1920

Olio su tela, cm 44 x 36

Firmato Sal Balsamo in basso a sinistra

Cornice fiorentina in legno intagliato e dorato

Provenienza: Collezione privata, Verona.

Dipinto della maturità di Balsamo, questo esempio di "macchia" applicata allo studio degli animali rivela una padronanza di mezzi espressivi che avrebbe probabilmente permesso a Balsamo di diventare uno dei grandi del suo tempo se la morte precocissima non avesse troncato la sua carriera, a ventisei anni.

Si forma a Napoli seguendo gli insegnamenti di Vincenzo Irolli, Giuseppe Casciaro e Eugenio Scorzelli, ma alla definizione dei canoni stilistici attraverso cui interpreta la rappresentazione dei paesaggi e delle marine campane, soggetti preminenti nel suo repertorio, concorre anche l'osservazione delle opere di Nicolas De Corsi. Segnalatosi per la robustezza delle opzioni cromatiche adottate, si rivolge anche ai temi di figura e di genere, come testimonia l'Interno con tre figure di donna appartenente alla Galleria d'Arte Moderna di Milano.

Bibliografia: Salvatore Balsamo, in «Raccolta Fondazione Cariplo», 2000-2015. -

Lotto 4 LEONARDO BAZZARO

(Milano, 1853-1937)

Camogli

circa 1935

Olio su tavola, cm 27 x 42

Cornice posteriore in legno dorato

Firmato Bazzaro in basso al centro

Provenienza: 1. Raccolta Artisti dell'Ottocento, Milano (timbro di galleria sul retro, titolo e autentica di Gustavo Predaval, datata 3 luglio 1971). 2. Collezione privata, Verona.

Questa tavoletta appartiene all'estrema maturità di Leonardo Bazzaro, lontana dalla materia della sua stessa pittura e caratterizzata da uno spiccato intimismo, con accentuazioni malinconiche e infantili e una pennellata più liquida e meno incisiva.

Tra i più grandi, amati e prolifici artisti dell’Ottocento Italiano, Leonardo Bazzaro è tra gli autori più presenti nei Musei e Istituzioni nazionali e Internazionali, con oltre sessanta opere: trascurato dalla critica del dopoguerra, in tempi più recenti è stato riconosciuto e ammirato come uno dei principali protagonisti della scena culturale e artistica del suo tempo.

Dopo i primi insegnamenti ricevuti presso lo studio del pittore Gaetano Fasanotti, si iscrive a Milano all’Accademia di Belle Arti di Brera dove nel 1878 ottiene il premio Fumagalli. Negli anni successivi esegue vedute prospettiche ambientate nelle chiese e nei palazzi milanesi: il successo di pubblico e critica ottenuto in occasione delle principali manifestazioni nazionali e internazionali lo spingono a interessarsi anche alla ritrattistica e alla pittura di paesaggio, per la quale preferisce soggetti eseguiti a Venezia e a Chioggia.

Fino alla sua morte, Bazzaro continua a partecipare a numerose rassegne lombarde, alle Biennali veneziane e alle Quadriennali romane riscuotendo sempre molto successo presso i collezionisti che gli richiedono repliche dei soggetti più fortunati.

Le sue qualità di colorista, mentre danno di preferenza le calde trasparenze delle ombre crepuscolari e autunnali, sanno rendere anche la fresca gaiezza primaverile e mattutina sempre con una pittura libera e rapida.

Bibliografia: G. Nicodemi, In memoria di Leonardo Bazzaro, Milano 1938. S. Rebora, Leonardo Bazzaro, Soncino, 1997. Laura Casone, Leonardo Bazzaro, catalogo online Artgate della Fondazione Cariplo, 2010. F.L. Maspes-E. Savoia, Leonardo Bazzaro. Catalogo generale delle opere, Antiga Edizioni, 2011.

S. Bosi, Leonardo Bazzaro. Un protagonista dell'Ottocento lombardo, in «Leonardo Bazzaro e i grandi maestri del Naturalismo lombardo», catalogo della mostra, a cura di E. Savoia, Bottegantica, Milano, 2011, pp. 5-7. -

Lotto 5 LUIGI BECHI

(Firenze, 1830-1919)

Tetti rustici soleggiati

Olio su tavola, cm 17 x 12

Cornice di epoca posteriore in legno dorato e dipinto

Firmato dall'autore Luigi Bechi sul retro del dipinto.

Provenienza: 1. Collezione di Mario Galli, no. 32 (sua firma sull'ex-libris della collezione). 2. Collezione privata, Verona.

Sembra questa essere la casa di Diego Martelli a Castiglioncello: se l'impressione fosse confermata sarebbe questo un documento di uno dei primi soggiorni estivi di Bechi a Castiglioncello, il periodo in cui Bechi comincia a dipingere en plein air.

Allievo del Bezzuoli e del Pollastrini, si staccò presto dal gusto storico e accademico del primo Ottocento, stringendo legami con D'Ancona De Tivoli, Fattori, Signorini, Borrani e Cecioni e rivolgendosi alle nuove istanze dei macchiaioli dei quali divenne un seguace, creando deliziose piccole composizioni senza tuttavia affrancarsi completamente dal gusto minuzioso della prima maniera verista.

Bibliografia: C.R. Taschetta, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol VII., 1970.

A. Franchi, I Macchiaioli toscani, Milano 1945, pp. 30, 34. M. Borgiotti, I Macchiaioli, Firenze 1946, p. 57. -

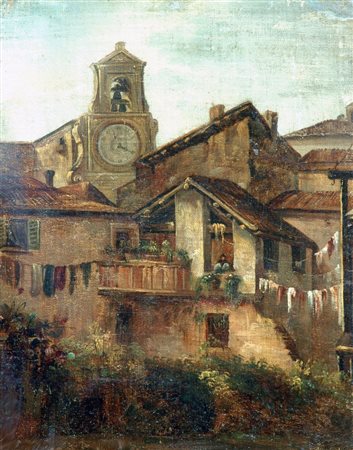

Lotto 6 LUIGI BETTINELLI

(Bergamo, 1824-1892)

Il Monte di Pietà visto dalla Renula

circa 1860

Olio su cartone telato, cm 29 x 23,3

Cornice in legno intagliata e dorata

Firmato Luigi Bettinelli Bergamo nel retro del dipinto

Provenienza: Collezione privata, Verona.

Questo pregevole e raro dipinto, sicuramente eseguito nel periodo romano (1857-1862), raffigura il campanile a vela del Palazzo del Monte di Pietà di Roma (com'era ancora nel secolo diciannovesimo) visto dalle povere case del Rione Regola, prima della sua ristrutturazione, avvenuta nell'ultimo quarto dell'Ottocento.

Regola è il settimo rione di Roma: il nome deriva da Renula (attestato ancora dalla toponomastica di via Arenula), ovvero da quella rena (sabbia) soffice che ancora oggi il fiume Tevere deposita durante le piene. Anche a causa delle frequenti inondazioni del Tevere, gran parte della zona era paludosa, e fu bonificata verso la fine del Medioevo.

La costruzione dei muraglioni del Tevere del 1875 cambiò radicalmente il volto del rione, cancellando tutta quella realtà che si era costruita intorno al fiume nel corso dei secoli.

Bettinelli studiò pittura all'Accademia Carrara di Bergamo con Ronzoni da cui fu poi inviato a perfezionarsi con lo studio diretto delle antichità a Roma. Il periodo romano è considerato il più felice dell'arte del Bettinelli: di questo periodo sono anche moltissimi schizzi vivi ed efficaci di scene di vita romana e monumenti della città ad acquerello con l'uso della seppia. Dopo il ritorno a Bergamo, la sua arte perse vigore, ma mantenne sempre tuttavia eccellenti qualità nella resa prospettica di architetture definite con minuta esattezza. Nella sua città, Bettinelli si dedicò soprattutto alla pittura di genere, con figure di popolani in costume, scene di cortili e di edifici rurali, vedute di chiese e loro interni.

Nella maturità si dedicò al restauro della Chiesa di Santa Caterina in Bergamo (1878).

I suoi dipinti, rari e di piccole proporzioni, sono conservati presso privati bergamaschi (collezione Bonomi, Cavalli, ecc.); suoi disegni si trovano presso l'Accademia e la Biblioteca Civica Angelo Mai” di Bergamo, le collezioni del Castello Sforzesco di Milano e la Biblioteca dell'Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte a Roma.

Bibliografia: Banca Provinciale Lombarda, Collezioni private bergamasche<(i>, vol. IV, Monumenta Bergami, 1983; AA. VV., Vedute e paesaggi acquerellati dal XVII al XIX secolo, Accademia Carrara, Bergamo, 2009. -

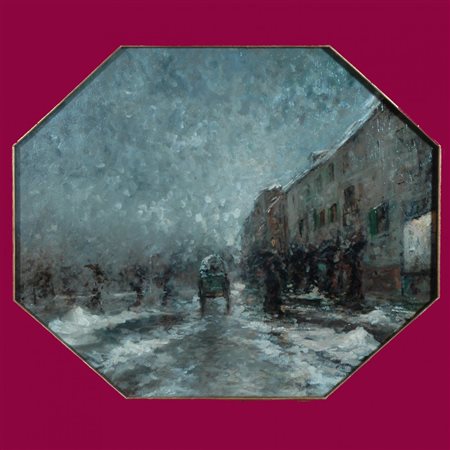

Lotto 7 MOSE' BIANCHI

(Monza, 1840-1904)

Donne sotto la neve al Carrobbio

Olio su tavola ottagonale, cm 56 x 45

Firmato M. Bianchi in basso a destra

Cornice di epoca posteriore in legno dorato e passe-partout cremisi

Provenienza: Collezione Privata, Verona.

La tavola appartiene ad una serie di vedute di Milano, tra le migliori realizzazioni della maturità, come Milano sotto la neve, Periferia milanese lungo il Naviglio e Cavalcando, un tramonto sulla darsena di Porta Ticinese.

Il Carrobbio a Milano è la parte parte conclusiva di via Torino, all'incrocio con corso di Porta Ticinese. Il termine deriva dal latino quadrivium, che indicava appunto un incrocio; con la volgarizzazione della lingua il termine si trasformò prima in quadruvium, quindi in carruvium e finalmente carrobbio ampliando il suo significato per comprendere i luoghi con intenso traffico di carri.

«Una delle parti più squallide e desolate» di Milano: così Manzoni ricorda il Carrobbio, ancora nel 1630. Zona popolare lo era stata da sempre: attorno alle mura abitavano i più poveri, gli “irregolari”, quelli senza fissa dimora; ci bivaccavano i soldati; ci si aggiravano le prostitute.

Nella vivina piazza si trovava anche una famosissima osteria, soprannominata dei Tre Scanni. I sedili erano riservati ai tre prelati d’alto bordo che, il giorno della Befana, dovevano portare la pesantissima urna che conteneva le reliquie dei Re Magi, prima ancora che il Barbarossa se la portasse a Colonia. Così, arrivati stanchi sfiniti dal Duomo, i tre monsignori si fermavano nella celebre bettola con tutto il seguito per riprendere fiato, bagnarsi la gola con qualche bicchiere di buon vino, scambiare quattro chiacchiere e proseguire il cammino.

La trattoria esisteva ancora nel secolo scorso. Nell’agosto del 1943 il Carrobbio fu sconvolto dai bombardamenti.

Mosè Bianchi si iscrive nel 1856 all'Accademia di Brera di Milano dove è allievo di Schmidt, Bisi, Zimmermann, Sogni e del direttore Giuseppe Bertini, avendo per compagni di corso Federico Faruffini, Tranquillo Cremona, Daniele Ranzoni e Filippo Carcano con i quali dividerà per qualche anno lo studio milanese in via San Primo.In ripetuti viaggi a Venezia produce vedute lagunari che gli procurano grande popolarità, tanto da ripetere numerose versioni di una delle sue tele di maggior successo, La laguna in burrasca (1879), oggi nel Museo Godi Valmarana di Lugo Vicentino.

È ammirato dai contemporanei Antonio Fontanesi e Domenico Morelli che considerano di straordinaria modernità la sua pittura, la cui corda romantica lo porta a rappresentare anche la vita degli “umili”. -

Lotto 8 VINCENZO CABIANCA

(Verona 1827 - Roma 1902)

Castiglioncello

Olio su cartone telato, cm 20 x 8,5

Cornice e passe-partout in legno dorato, di epoca posteriore.

Monogrammato V.C. 80 in basso a sinistra

Provenienza: 1. Raccolta Eredi Cabianca, tre timbri al retro del dipinto, dove è incollato un tassello cartaceo con il titolo e il nome (autografi di Cabianca?). 2. Collezione privata, Verona.

Questa spumosa impressione di onde risale al primo anno dei sereni soggiorni estivi a Castiglioncello (1880-88) nella tenuta di Diego Martelli che fu il buen retiro di tutti i pittori della cerchia macchiaiola. A quelle atmosfere marine, sature di sole e di colore, il pittore si ispirò spesso, come nei "Sassi nel botro di Castiglioncello" conservato nella Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma, con il quale condivide la solenne semplicità.

Cabianca iniziò a dipingere nella natia Verona, continuando poi presso l'Accademia di Venezia e dal 1851 a Milano sotto la guida e l'influenza di Domenico Induno. Pur essendo a stretto contatto con Telemaco Signorini e Odoardo Borrani dal 1853 (anno in cui si trasferì a Firenze anche per sottrarsi alla persecuzione della polizia austriaca per i suoi ideali patriottici) fino al 1855 dipinse soprattutto interni.

Nel 1858 aderì completamente alla poetica dei Macchiaioli, evidenziandosi per il marcato gusto chiaroscurale.

Negli anni sessanta del secolo, Cabianca si lasciò influenzare da elementi romantici e convenzionali oltre a farsi prendere la mano dalla sua abilità tecnica.

Nel 1870 si trasferì a Roma e cominciò a dedicarsi anche agli acquerelli che ebbero un particolare successo in Inghilterra, rinunciando quindi al passaggio alla seconda fase delle ricerche del gruppo di pittori dei macchiaioli, che il Signorini definì "realismo migliore".

Bibliografia: Ferdinando Arisi, Cabianca, Vincenzo, in «Dizionario biografico degli italiani», vol. 15, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1972. T. Panconi, Il Nuovo dopo la Macchia, Origini e affermazione del Naturalismo toscano, Pisa 2009. -

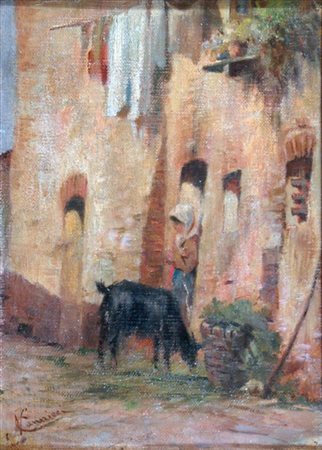

Lotto 10 NICCOLO' CANNICCI

(1846-1906)

La capretta

Olio su tela, cm 29,6 x 21,8

Firmato N. Cannicci in basso a sinistra

Cornice di epoca posteriore in legno dorato e dipinto

Provenienza: Collezione Privata, Verona.

Figlio del pittore Gaetano Cannicci, frequentò l'Accademia di Belle Arti di Firenze, sotto la guida di Giuseppe Marubini e di Enrico Pollastrini e, dal 1868, la lezione macchiaiola di Giovanni Fattori e Telemaco Signorini. A Firenze partecipò alle riunioni del "Comitato Decentrista" promosso da Diego Martelli nel 1876, nato per rivendicare maggiore autonomia delle Accademie locali.

Ben presto, complici anche le sue caratteristiche umane inclini alla sensibilità e alla delicatezza, venne spinto verso soggetti rurali e campagnoli, che riuscì a risolvere con un sentimento poetico della natura che talvolta si risolve in maniera idilliaca e talvolta crepuscolare come in questo idillio pastorale tra una bambina e la sua capretta.

Bibliografia: F. Sapori, Cannicci. Pittore, Torino, Edizioni d'Arte E. Celanza,1920. L. Lombardi, Niccolò Cannicci, Edizioni dei Soncino, 1995. -

Lotto 11 PARIDE CASTELLAN

(Gradisca d'Isonzo 1911 - Firenze 1988)

Case di Vilès

1936

Olio su tavola, cm 28,3 x 38

Cornice coeva in legno intagliato e dipinto

Firmato P. Castellan in basso a sinistra; sul retro, il titolo Case di Vilès (Gorizia) e la data di composizione Dicembre 1936, quasi certamente di mano dell'autore

Provenienza: Collezione Privata, Verona.

Nato a Gradisca nel 1911, Paride Castellan trascorse gran parte della sua vita personale e artistica a Firenze, dove si conserva gran parte delle sue opere. Lì ha ebbe modo di entrare in contatto diretto con molte delle figure chiave del Novecento artistico italiano, tra cui Luigi Michelacci, l'ultimo dei macchiaioli a sua volta proveniente dalla scuola di Giovanni Fattori. Da Michelacci apprese la «severa coscienza strutturale della macchia», come annotò Silvio Benco, un disegno assai forte e una spiccata propensione per il paesaggio. «Un potente paesaggista» che ha restituito vedute di grande intensità, la campagna e le colline friulane, le rive dell'Isonzo, ma anche la terra toscana e la Sicilia, la Svizzera e Tripoli, luoghi quest'ultimi conosciuti nei numerosi viaggi all'estero.

I suoi colori sono densi, tanto da suggere effetti quasi materici che costruiscono le volumetrie, in special modo nella serie dei ritratti, in cui Castellan cerca sempre di far emergere il lato più intimo e segreto del soggetto.

Bibliografia: C. Feresin-D. Penco-P. Matteini, Paride Castellan nel 1° centenario dalla nascita (1911-2011), catalogo della mostra, Gradisca, Galleria La Fortezza, 5-30 novembre 2011. C. Feresin, Omaggio a Paride Castellan pittore che amava la laguna, in «Il Piccolo», 11 aprile 2011. -

Lotto 12 MARIO CAVAGLIERI

(Rovigo 1887 - Pavie-sur-Gers 1969)

Sala d'Armi

1923

Olio su tela, cm 60,5 x 80,5

Cornice coeva in legno intagliato, dorato e dipinto

Firmato e datato Mario Cavaglieri 1923 in alto a sinistra

Provenienza: 1. Cartiglio coevo nel quale si legge distintamente Mario Cavaglieri e Salle d'armes in lingua francese. 2. Altro cartiglio con monogramma nel quale appare il titolo in italiano Sala d'armi. 3. Timbri sul telaio della collezione di Adrian Brugger, München. 4. Collezione privata, Mantova.

Dipinta a Piacenza nel 1923, questa straordinaria tela raffigurante la sala d'armi di un palazzo nordico appartiene al periodo della migliore creatività di Cavaglieri, quello compreso tra il 1909 e il 1925, anno in cui lasciò l’Italia per stabilirsi in Francia.

S’iniziò all’arte a Padova, con il pittore Giovanni Vianello. Era suo compagno di studi, fino al 1908, Felice Casorati; ambedue gli allievi conservarono molta gratitudine al loro maestro, profondo conoscitore della tecnica della pittura ad olio e ad affresco.

Non ancora ventenne, nel 1907 espose alla mostra della Società amatori e cultori di belle arti a Roma. Nel 1909 figurava con tre opere alle mostre di Ca’ Pesaro a Venezia, celebri esposizioni giovanili d’avanguardia che si contrapponevano vivacemente al carattere accademico delle prime biennali. Nella mostra collettiva del 1910, pure a Ca’ Pesaro, espose in una sala quattordici opere. Nella collettiva annuale del 1912 a Ca’ Pesaro, a Venezia, ottenne una seconda mostra personale di diciannove opere e fu presente per la prima volta anche in una selezione di giovani artisti alla Biennale, dove figurerà poi ininterrottamente fino al 1924.

Nel 1911 espose a Roma, nel 1913 a Monaco, nel 1914 e nel 1915 alla Permanente di Milano e quindi a Parigi, ottenendo un notevole successo. Nel 1919 tenne una mostra insieme con Hans St-Lerche a casa Cagiati a Milano (Longhi, 1919) e nel 1920 un’altra personale alla galleria Pesaro di Milano, insieme con St-Lerche e Alberto Martini (presentazione nel catalogo di V. Pica). Dal 1921 al 1925 soggiornò a Piacenza e quindi si stabilì a Pavie-sur-Gers, presso Auch in Guascogna, in una bella villa al centro di una vasta tenuta di sua proprietà. In questa casa passò tutta la vita, alternando lunghi soggiorni a Parigi e in Italia.

Cavaglieri fu un pittore naturalmente portato già dal primo decennio del Novecento a superare il naturalismo verista allora in voga e a fare propria la lezione dell’impressionismo francese secondo un’interpretazione molto personale, che lo avvicina piuttosto a Bonnard e a Vuillard che agli impressionisti classici. L’artista predilesse per molti anni un soggetto quasi unico, l’interno delle sue stanze, quelle belle sale di palazzi di provincia, cariche di mille cose inutili e decorative: nature morte e perfino paesaggi sono visti da questo interno in un’aria ovattata, ferma, senza tempo. -

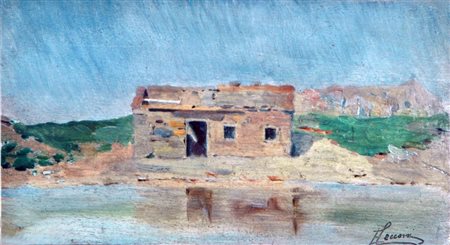

Lotto 13 EUGENIO CECCONI

(Livorno 1842 - Firenze 1903)

Maremma grossetana

Olio su tavola, cm 18x9

Cornice posteriore in legno dipinto e dorato

Firmato E. Cecconi in basso a destra

Provenienza: Collezione Privata, Verona.

Appartenente alla cerchia dei Macchiaioli livornesi, Cecconi si laurea in giurisprudenza e esercita la pratica legale fino agli anni Sessanta; contemporaneamente segue le lezioni di Enrico Pollastrini all’Accademia di Belle arti di Firenze. Cessata la professione legale e si occupa a tempo pieno di pittura, avvicinandosi al gruppo dei macchiaioli (1866) e prediligendo le ambientazioni paesaggistiche di Castiglioncello e delle campagne pisane.

Nel 1871 compie un viaggio in Tunisia insieme al pittore Adolfo Belimbau, facendo tesoro di questa esperienza nel cromatismo acceso dei suoi quadri successivi. Si stabilisce poi a Firenze e comincia ad intensificare la sua attività espositiva, che dura per tutti gli anni ’90, prima di dedicarsi ad una feconda critica d’arte. Trovatosi in improvvise ristrettezze economiche decide allora di aprire una scuola di pittura a Livorno.

Bibliografia: R. De Grada, I macchiaioli, Milano, 1967.