ASTA 88 - ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA. Con una sezione dedicata all’arte a Roma tra le due guerre.

-

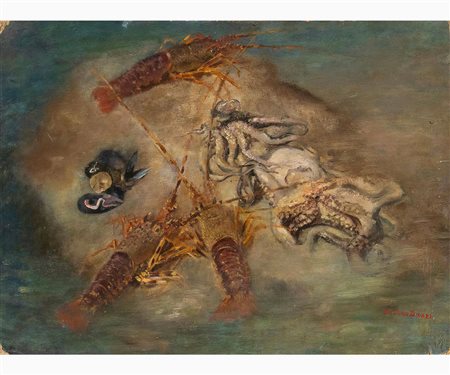

Lotto 97 ARTURO DAZZI

Carrara, 1881 - Pisa, 1966

Pesci al sole

Olio su compensato, 70 x 94 cm

Firma in basso a destra: Arturo Dazzi

Dedica al retro: “Donato per le nozze di Lia, da Arturo e Ombrina Dazzi”

Discrete condizioni, mancanze al compensato e leggere macchie di umidità

Senza cornice, senza vetro -

Lotto 98 ENRICO GALASSI

Ravenna, 1907 - Pisa, 1980

Il Marinaio, 1938

Olio su tavola, 71,5 x 78,5 cm

Etichetta e timbro al retro della Galleria dei Serpenti, Roma

Buone condizioni, piccola mancanza in basso a destra

Cornice, senza vetro -

Lotto 99 ANGELO SAVELLI

Pizzo, 1911 - Brescia, 1995

Natura morta con statuina, 1938

Olio su tavola, 30,5 x 20,5 cm

Firma, luogo e data in basso a destra: Savelli, Pizzo, 38

Discrete condizioni, leggero craquelé

Senza cornice, senza vetro -

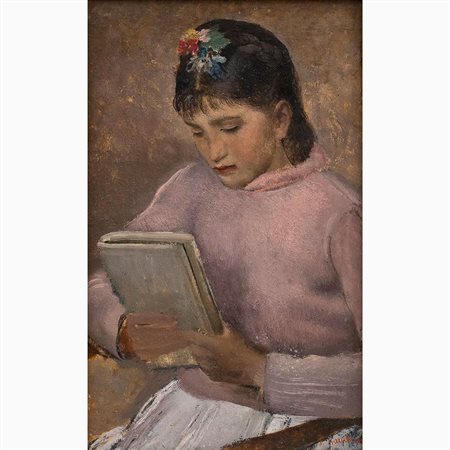

Lotto 100 PIETRO GAUDENZI

Genova, 1880 - Anticoli Corrado, 1955

Maria Candida

Olio su tela, 63 x 38,5 cm

Firma in basso a destra: P. Gaudenzi

PUBBLICAZIONI ED ESPOSIZIONI: “Le muse di Anticoli Corrado: ritratti e storie di modelle anticolane da De Carolis a Pirandello”, a cura di M. Carrera, Civico Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Anticoli Corrado, 8 settembre 2017 - 7 gennaio 2018, Anticoli Corrado;

IX Mostra del Sindacato Interprovinciale Fascista Belle Arti del Lazio, 1940, Roma.

Discrete condizioni, qualche leggera gore di umidità

Cornice, senza vetro -

Lotto 101 FILIPPO DE PISIS

Ferrara, 1896 - Brugherio, 1956

Vaso di fiori, 1932

Acquerello su carta applicata su tavoletta, 33,5 x 25,5 cm

Firma e data in basso a destra: De Pisis, settembre 1932

Buone condizioni

Cornice, vetro, passepartout -

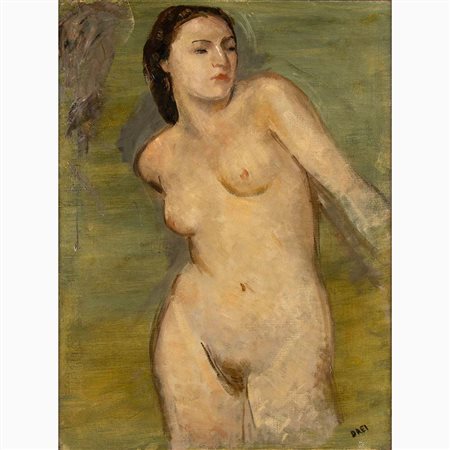

Lotto 102 REMIGIO ANNOVATI

Milano, 1914 - 1977

La Perla, 1934 circa

Olio su tela, 120 x 100 cm

Firma e data in basso a destra: Remigio Annovati 1934

Ottime condizioni

Cornice, senza vetro -

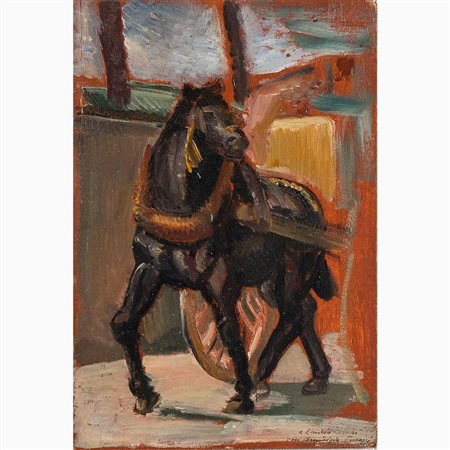

Lotto 103 HEINZ AUERSWALD

Zschopau, 1891 - Gustrow, 1974

Coppia al tramonto, 1921

Olio su tela, 100 x 150 cm

Firma e data in basso a destra: Heinz Auerswald 10.9.21

Ottime condizioni

Cornice, senza vetro -

Lotto 104 GIULIO ARISTIDE SARTORIO

Roma, 1860 - 1932

Studio per decorazione del fregio del Parlamento, 1908 circa

Olio su tela, 60 x 80 cm

Firma in basso a sinistra: G. A. Sartorio

“Si tratta di un bozzetto non finito nel disegno e nella colorazione che fissa rapidamente atteggiamenti e movimenti di figure” (Anna Maria Damigella).

PUBBLICAZIONI ED ESPOSIZIONI: “Giulio Artistide Sartorio. Figura e decorazione”, a cura di B. Mantura e A. M. Damigella, Sala della Regina, Palazzo di Montecitorio, 2 febbraio - 11 marzo 1989, Roma, Franco Maria Ricci Editore, n° 36.

PROVENIENZA: Collezione Velletri

Ottime condizioni

Cornice, senza vetro -

Lotto 105 AMLETO CATALDI

Napoli, 1882 - Roma, 1930

La portratrice d’acqua, 1916 circa

Scultura in bronzo, 66 x 23 x 18 cm

Firma sulla base: A. Cataldi

PROVENIENZA: Collezione Stefanelli Torossi

PUBBLICAZIONI ED ESPOSIZIONI: “Il Liberty in Italia”, Chiostro del Bramante, Roma, 2001;

“Arte italiana dal Simbolismo alla Scuola Romana”, European Academy for the Arts, Londra, 1996-97, n° 28;

“Secessione Romana 1913-1916”, Palazzo Venezia, Roma, 1987, n° 40;

“LXXXVII Esposizione della Società degli Amatori e Cultori di Belle Arti, Roma, 1918.

Buone condizioni -

Lotto 106 AMLETO DE SANTIS

Roma, 1908 - 1980

Ritratto di donna

Olio su tela, 50 x 36 cm

Ottime condizioni

Cornice, senza vetro -

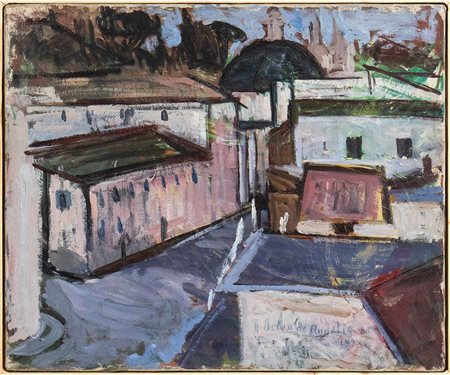

Lotto 107 ALBERTO ZIVERI

Roma, 1908 - 1990

Tetti di Roma, 1939

Olio su tela, 37 x 65 cm

Firma e data in basso a destra: A. Ziveri, 1939

Etichetta al retro della IV Quadriennale d’Arte Nazionale, Palazzo delle Esposizioni, Roma, 1943 (parziale)

PUBBLICAZIONI ED ESPOSIZIONI: “I Maestri della Scuola Romana”, a cura di A. Statuti, Firenze, 2014, p. 3.

BIOGRAFIA: Tra il 1921 e il 1929 frequenta il Liceo Artistico e la scuola serale di Arti ornamentali del San Giacomo, dove studia con Antonino Calcagnadoro. Sperimenta anche la scultura che gli serve per comprendere il senso del volume e della luce. Il mestiere lo apprende nella bottega dell'affrescatore liberty Giulio Bargellini. Qui si lega d'amicizia con Guglielmo Janni, pittore di grande e raffinata cultura (è pronipote di Giuseppe Gioachino Belli), che lo incoraggia sulla strada della pittura. Nel 1928 Janni gli regala una copia del volume scritto da Roberto Longhi, Piero della Francesca (1927), la cui arte diventa ben presto l'essenza stessa della sua pittura tonale. Sempre nel 1928 esordisce con dei disegni alla XCIV Esposizione della Società Amatori e Cultori di Belle Arti. A quest'epoca il suo stile appare già solido ed essenziale nell'impianto compositivo (Autoritratto, 1929, Ritratto del fratello con manichino, 1927, Via Margutta, 1929). Rimane semmai un certo impressionismo dovuto a una passione per Antonio Mancini e una attenzione al dinamismo spaziale e cromatico di Ferruccio Ferrazzi. Tra il 1928 e il 1930 soggiorna ripetutamente nei dintorni di Parma (città d'origine della famiglia paterna), dove studia Andrea Mantegna, Parmigianino e Correggio, e a Milano per compiere il servizio militare nel corpo dei Bersaglieri. Nel 1931, frequentando la scuola Libera del Nudo conosce il giovane scultore marchigiano Pericle Fazzini, che diventa il suo migliore amico: insieme affittano uno studio. Agli inizi degli anni Trenta fa parte della nuova generazione artistica che, con Corrado Cagli, Renato Guttuso, Pericle Fazzini, Afro e Mirko Basaldella, gravita intorno alla Galleria di Dario Sabatello. Il giovane gallerista punta molto su di lui: gli organizza nel 1933 la prima personale, in cui riscuote un discreto successo di critica e nel 1935 lo inserisce nella "Exhibition of Contemporary Italian Painting" che, itinerante negli Stati Uniti, include artisti come Giorgio de Chirico, Gino Severini, Giorgio Morandi e Mario Sironi. Da questo momento prende parte a tutte le più importanti esposizioni in Italia e all'estero. Nel 1933 realizza una pittura murale in un interno della "Casa di Campagna per un uomo di studio", realizzata da alcuni architetti romani, tra cui Luigi Moretti, per la V Triennale di Milano. Nell'ottobre 1933 "Quadrante", pubblica quattro suoi disegni .Le sue opere dei primi anni Trenta mostrano un"'aspirazione al mito", che trasfigura e sospende la realtà dei soggetti. La sua ricerca si traduce tecnicamente in larghe stesure cromatiche, che irradiano luce dati interno e si giustappongono in tonalità sul rosa, verde, viola, rosso e azzurro. La materia risulta così profondamente vibrante e gli spazi appaiono fluidi e pastosi. Le figure sono stilizzate e allungate in eleganti e sensuali pose antipsicologiche e atemporali. Nel 1935 alla II Quadriennale d'Arte Nazionale di Roma espone accanto ai programmatori del "tonalismo": Giuseppe Capogrossi ed Emanuele Cavalli, mentre la critica lo segnala tra le rivelazioni dell'esposizione. Il culmine della sua stagione tonale è costituito dalla personale nel 1936 nella Galleria della Cometa, fondata a Roma da Anna Laetitia Pecci Blunt, tra i suoi collezionisti. Nel 1937 e nel 1938 è in Olanda, Francia, Belgio e Svizzera dove prende visione della pittura di Gustave Courbet, Eugène Delacroix, Rembrandt e Jan Vermeer ed osserva altre realtà. Nel 1938 alla XXI Biennale di Venezia avviene il suo esordio realista, che concorre ad aprire una nuova fase stilistica all'interno della scuola romana. D'ora in poi, come dichiara lo stesso artista nei suoi scritti, il realismo è la sua "morale". Tormento, violenza e solitudine, traspaiono in immagini crudelmente quotidiane. Nascono così gli intensi Autoritratti , ritratti di soldati, mercati della carne, processioni religiose, attese senza tempo nei postriboli, amplessi vissuti come lotta, risse. La nuova libertà acquisita lo porta a una lievità e ricchezza di pennello, che con ombre verdi, alla maniera di Rembrandt o nere come quelle di Goya, scopre lo psicologismo dei volti, la nudità luminosa e sensuale delle carni. Nel 1943 vince il terzo premio per la pittura alla IV Quadriennale di Roma con uno dei suoi capolavori, Giuditta e Oloferne e inoltre è richiamato alle armi. Nel 1946 alla Galleria di Roma tiene la prima personale con la nuova produzione, della quale fanno parte opere come Danae, 1943, Autoritratto, 1943, Trombettiere (Bersagliere), 1946, Predica, 1944, Composizione (Postribolo), 1945, Piazza Navona, 1941. Vi presenta anche un nutrito gruppo d'incisioni, tecnica che va coltivando dal 1926, ma che dalla scoperta di Rembrandt si è caricata di tutt'altre potenzialità espressive. Nel 1952 l'editore Luigi De Luca gli dedica la prima monografia, con un saggio di Leonardo Sinisgalli. In piena deflagrazione tra "formalisti" e "realisti" si schiera dalla parte di quest'ultimi. Nel 1956 alla XXVIII Biennale di Venezia, Roberto Longhi lo definisce il maggiore realista italiano vivente, riconfermando questa consacrazione storica nella presentazione alla personale del 1964, che allestisce a Roma nella Galleria La Nuova Pesa. Le opere quasi tutte realizzate tra il 1957 e il 1964 presentano una nuova fase realista in cui il conflitto tra "romantico" e "classico" appare placato e risolto, come dimostra Mattutino (1960 circa). Nel 1983 D. Durbè, M. Fagiolo e V. Rivosecchi raccolgono in un volume le sue incisioni. Gli stessi critici nel 1984 alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna curano un'antologica sulla sua pittura, mentre nel 1989 Ziveri vince il Premio Viareggio-Rèpaci.

BIBLIOGRAFIA: M. Fagiolo, "Alberto Ziveri", Torino 1988, con bibliografia precedente;

"Scuola Romana a Torino 1986-1989", a cura di M. Fagiolo e G. Audoli, Torino 1989;

M. Fagiolo, F. Morelli, "Ziveri", catalogo della mostra, Firenze 1989;

V. Rivosecchi, "Alberto Ziveri. Taccuini di viaggio", Roma 1990;

V. Rivosecchi, "Piero della Francesca e il Novecento", catalogo della mostra, a cura di M.M. Lamberti e M. Fagiolo, Venezia 1991, pp. 174 -177;

"Roma sotto le stelle", catalogo della mostra. Sezione arti visive a cura di N. Vespignani, M. Fagiolo, V. Rivosecchi, collaborazione I. Montesi, Roma 1994;

Catalogo generale della galleria Comunale d'Arte Moderna, a cura di G. Bonasegale, Roma 1995 .

Credits: Netta Vespignani, Francesca F.R. Morelli, Valerio Rivosecchi

Buone condizioni

Cornice, senza vetro -

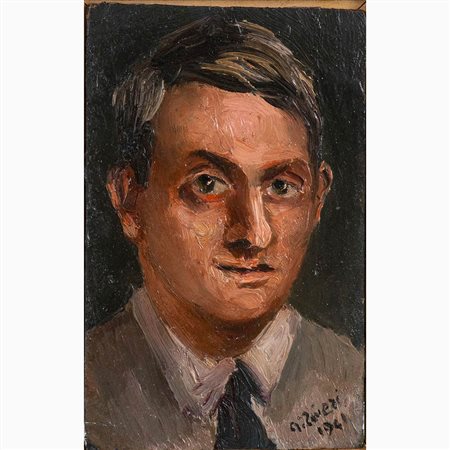

Lotto 108 ALBERTO ZIVERI

Roma, 1908 - 1990

Autoritratto, 1941

Olio su tavola, 14,7 x 9,3 cm

Firma e data in basso a destra: A. Ziveri, 1941

Firma e titolo al retro: A. Ziveri, Autoritratto n°3

PUBBLICAZIONI ED ESPOSIZIONI: “I Maestri della Scuola Romana”, a cura di A. Statuti, Firenze, 2014, p. 34

Buone condizioni

Cornice, senza vetro -

Lotto 109 ALBERTO ZIVERI

Roma, 1908 - 1990

Interno, 1938

Olio su tela, 104 x 70 cm

Firma e data in alto e destra e al retro: A. Ziveri, 1938

Etichetta al retro della I Mostra Interregionale dei Sindacati Fascisti Belle Arti, Firenze, 1933 (intitolato “Ritratto”)

Etichetta al retro della Galleria d’Arte Netta Vespignani, Roma

Timbro dell’Archivio della Scuola Romana, Roma

Autentica dell’Archivio della Scuola Romana, Roma

PUBBLICAZIONI ED ESPOSIZIONI: “I Maestri della Scuola Romana”, a cura di A. Statuti, Firenze, 2014, p. 32

Buone condizioni, leggero craquelé

Cornice, senza vetro -

Lotto 110 ALBERTO ZIVERI

Roma, 1908 - 1990

Vallerano, 1930

Olio su tela, 34,5 x 35 cm

Firma e data in basso a sinistra: A. Ziveri, 1930

Autentica dell’Archivio della Scuola Romana, Roma

PUBBLICAZIONI ED ESPOSIZIONI: “I Maestri della Scuola Romana”, a cura di A. Statuti, Firenze, 2014, p. 36

Ottime condizioni

Cornice, senza vetro -

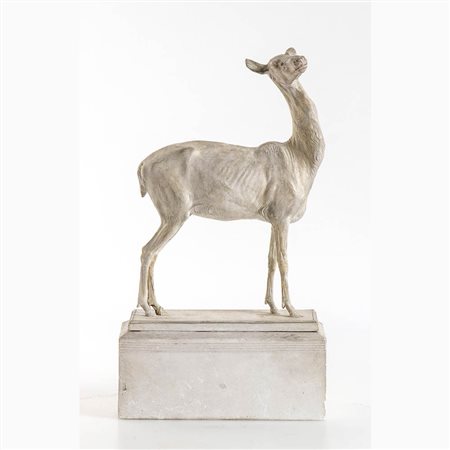

Lotto 111 ALFREDO BIAGINI

Roma, 1886 - 1952

Cerva

Scultura in gesso cerato e patinato, 36 x 20 x 9,5 cm

BIOGRAFIA: Figlio di un orafo, studia scultura e architettura a Roma dal 1905, e quattro anni più tardi si reca a Parigi per completare la sua formazione, seguendo fra l'altro i corsi di anatomia comparata. Negli anni della guerra ha lo studio a Villa Strohl-fern, dove è in contatto con Drei e Selva. Esordisce nell'ambito delle Secessioni e nel 1918 - unico scultore, con Attilio Selva - partecipa all'importante rassegna della Casina del Pincio, in cui sono presenti, fra gli altri, Ferrazzi, Spadini, Socrate, Oppo. Fa parte delle commissioni per le prime due Biennali romane, alle quali espone. Partecipa successivamente alle maggiori rassegne in Italia e all'estero: Ginevra (1920-21), Berlino (1921), Dusseldorf (1922), e, nello stesso anno, alla Fiorentina primaverile. Riscuote grande successo la sua partecipazione alla I Mostra del Novecento italiano a Milano (1926), dove una sua opera è acquistata dalla Permanente. Il suo successo come scultore per tutti gli anni Trenta è testimoniato dalle personali alla Biennale di Venezia del 1936 e alla III Quadriennale di Roma, dove espone 26 sculture. Specializzato agli esordi in una vasta e fortunata produzione di animalista, verso gli anni Venti attua un recupero della classicità romana e rinascimentale, alternando gli studi di figure femminili a quelli di animali. In questa fase matura la concezione di una rigorosa costruzione architettonica della forma e il gusto per un'ineccepibile politezza formale che lo avvicina al "ritorno all'ordine" novecentista e alla plastica di Maillol. Frequenti sono i suoi contatti con Parigi, dove si reca con la moglie Wanda. Molto amico di de Chirico, espone con lui alla Galleria S. Silvestro (1945), e lo stesso de Chirico cura la mostra retrospettiva di Biagini allestita all'Associazione Artistica Internazionale di Roma (1954).

BIBLIOGRAFIA: G. de Chirico, testo in cat. retrospettiva all'Associazione Artistica Internazionale, Roma 1954; F. Benzi, scheda in cat. Gli artisti di Villa Strohl-fern, Roma 1983; Catalogo della mostra Scultura italiana del primo Novecento, a cura di V.Sgarbi, Roma 1993.

Ottime condizioni -

Lotto 112 AMERIGO BARTOLI NATINGUERRA

Terni, 1890 - Roma, 1971

Umbrian landscape, 1932

Olio su tela, 23 x 33 cm

Firma in basso a destra: Bartoli

PUBBLICAZIONI ED ESPOSIZIONI: “I Maestri della Scuola Romana”, a cura di A. Statuti, Firenze, 2014, p. 88;

“Amerigo Bartoli”, a cura di G. Appella, Ente Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata, Electa, Milano, 1994;

“Amerigo Bartoli”; a cura di G. Appella, De Luca Edizioni d’Arte, Roma, 1990.

BIOGRAFIA: Compie i primi studi con Aristide Sartorio. Con una borsa di studio si reca a Torino e quindi a Parigi, dove tornerà numerose volte. Esordisce alla III Mostra della Secessione (Roma, 1915). Nel 1920 divide lo studio con de Chirico; nel '21 compie un viaggio in Germania ed espone alla I Biennale di Roma. L'anno successivo espone con il gruppo di "Valori Plastici" alla Fiorentina primaverile. Frequenta la Casa d'Arte Bragaglia, collaborando all''lndex" e esponendo in collettive. Nel 1927 Margherita Sarfatti presenta così le sue opere esposte nella mostra "Dieci artisti del Novecento Italiano", nell'ambito della "XCIII Esposizione degli Amatori e Cultori di Belle arti": "più noto sin qui come caricaturista che non in qualità di pittore. Su per le riviste e per i grandi quotidiani della capitale subito si ravvisa lo stile delle vignette e delle satire da lui tratteggiate con una causticità di segno apparentemente spezzato, nervoso e frammentario. In realtà assai bene i piani sono a posto con la tinteggiatura delle luci e delle ombre, senza nulla di arbitrario o di casuale nella spiritosa deformazione di uomini e cose". In quell'epoca Bartoli ha già iniziato la sua fitta collaborazione come disegnatore satirico a riviste e settimanali, fra cui ricordiamo "La Tribuna", "La Lettura", "La Gazzetta del Popolo", "Quadrivio", "Omnibus", "La Fiera Letteraria". Nell'opera di Bartoli la naturale disposizione a una grafica brillante e arguta si affianca a una ricerca pittorica orientata in senso tonale. Accanto ai temi prediletti del paesaggio e della natura morta, dal 1924 l'artista è impegnato in una serie di ritratti. Allestisce un'ampia personale alla I Quadriennale (1931), cimentandosi poi con tecniche diverse, come la scultura che espone alla II Quadriennale (1935) e l'affresco (Banca Nazionale del Lavoro, Roma). Raccoglie parte della sua produzione di illustratore nei volumetti "Roma in selci", pubblicato da Leo Longanesi con prefazione di Antonio Baldini (1934), Oggi come oggi, con prefazione di Mario Soldati (1952).

BIBLIOGRAFIA: G. Appella, "Amerigo Bartoli", Roma 1990;

"Amerigo Bartoli", catalogo della mostra a Macerata, a cura di G. Appella, Milano 1994.

Buone condizioni, leggere cadute di colore

Cornice, senza vetro -

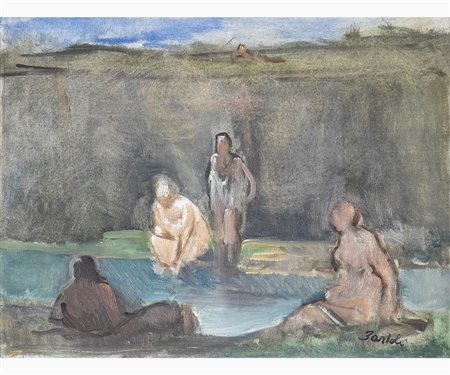

Lotto 113 AMERIGO BARTOLI NATINGUERRA

Terni, 1890 - Roma, 1971

Le donne al bagno, 1966

Olio su tela, 35 x 45 cm

Firma in basso a destra e al retro: Bartoli

PUBBLICAZIONI ED ESPOSIZIONI: “I Maestri della Scuola Romana”, a cura di A. Statuti, Firenze, 2014, p. 87;

“Bartoli”, a cura di G. Visentini, De Luca Editore, Roma, 1968, n° 79.

Ottime condizioni

Cornice, senza vetro, passepartout -

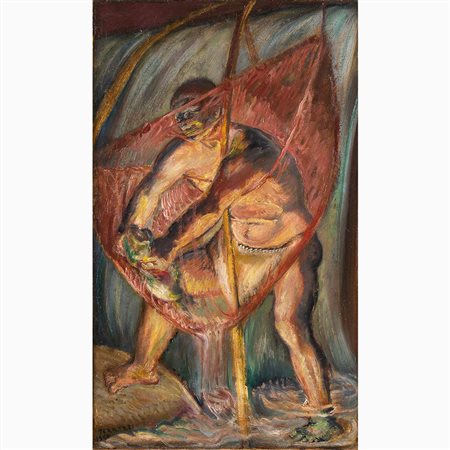

Lotto 114 ANTONIETTA RAPHAËL MAFAI

Kovno, 1895 - Roma, 1975

Tirannicida, 1942

Scultura in bronzo, 74 x 40 x 30 cm

N° esemplare sulla base: 2/5

Di questa scultura si conosce il bozzetto in gesso (cfr. D’Amico, Milano, 1985, n° 23)

PUBBLICAZIONI ED ESPOSIZIONI: “Antonietta Raphaël. Opere dal 1933 al 1974”, a cura di G. Appella, F. D’Amico, N. Vespignani, Edizioni della Cometa, Roma, 2003, p. 45;

“Sotto le stelle del'44, storia e cultura dalla guerra alla Liberazione”, Palazzo delle Esposizioni, 16 dicembre 1994 - 28 febbraio 1995, Zefiro, Roma, 1994, p. 108;

“Antonietta Raphaël. Sculture e disegni”, a cura di F. D’Amico, 30 maggio - 14 luglio 1989, Galleria Carlo Virgilio, Roma, Tav. 5.

BIOGRAFIA: Dopo la morte del padre Simon, rabbino, si trasferisce con la madre dalla nativa Lituania a Londra. Qui frequenta il British Museum, conosce (forse) Zadkine ed Epstein, ma soprattutto studia musica. Si diploma in pianoforte alla Royal Academy e apre una scuola di solfeggio nell'East End.

Dopo la morte della madre, nel 1919, trascorre un periodo a Parigi e, nel 1924, giunge a Roma. Nel 1925 frequenta i corsi all'Accademia di Belle Arti e inizia a dipingere; si unisce a Mario Mafai, da cui avrà tre figlie, Miriam (1926), Simona (1928) e Giulia (1930). Nel 1926, con Mafai, si trasferisce nella casa-studio di via Cavour, frequentata anche da Scipione e Mazzacurati.

Esordisce nel 1929 alla I Sindacale del Lazio, ed è segnalata da Roberto Longhi. Nello stesso anno è presente con diciotto dipinti in una collettiva di otto artiste alla Camerata degli Artisti; la critica (C. Pavolini, A. Francini) rileva il "sapore prettamente russo" della sua pittura, tendente all'arabesco "di gusto arcaico e popolaresco", oltre che il respiro internazionale e la portata innovatrice. Nonostante l’apprezzamento della critica, la Raphaël non avrà nel corso degli ventennio molte occasioni espositive, forse per un eccesso di originalità e di "esotismo".

Nel 1930 parte con Mafai alla volta di Parigi, dove comincia a maturare la sua vocazione per la scultura. Fra il 1931 e il '32 prosegue, sola, per Londra, dove prende uno studio ed è in contatto con lo scultore Jacob Epstein. Nel 1932 torna a Parigi, dove rimane sino alla fine del '33.

Stabilitasi definitivamente a Roma, si dedica intensamente alla scultura. Inizia a lavorare alla Fuga da Sodoma, che riprenderà alcuni anni più tardi durante il soggiorno genovese.Lavora per circa un anno nello studio dell'amico scultore Ettore Colla. Tra il 1936 e il ‘38 espone alle Sindacali Il lavoro plastico della Raphael si è svolto, sino a questo momento, in grande concentrazione e solitudine; "Miriam che dorme" e" Simona col pettine" risalgono a questi anni, e in esse si può verificare l'estraneità della Raphaël dalla scultura italiana del tempo. In questa fase i suoi riferimenti sono piuttosto Maillol e la plastica francese , da Bourdelle a Despiau. In seguito alle sanzioni antisemite, decide di rifugiarsi con il marito e le figlie a Genova, sotto la protezione di Emilio Jesi e Alberto Della Ragione. Dopo un nuovo soggiorno romano nel 1943-45, ritorna a Genova con la figlia Giulia, dedicandosi prevalentemente alla scultura. Rimane nel capoluogo ligure fino al 1952, in una pesante situazione di isolamento e di angustie economiche. Solo nel 1948, con la partecipazione alla Biennale di Venezia (cui sarà presente fino al 1954) la sua opera riceve qualche sia pur limitato apprezzamento.

Bisogna attendere il 1952 perché la sua opera ottenga i primi importanti riconoscimenti. In quell'anno vince infatti un premio alla VI Quadriennale (dove sarà regolarmente presente in seguito) e allestisce un'importante antologica alla Galleria dello Zodiaco di Roma. Nel 1956 compie un viaggio in Cina, espone a Pechino con Sassu, Turcato, Fabbri, Tettamanti, Zancanaro, e in collettive in Europa, Asia e America. All'VIII Quadriennale del 1959-60, nella mostra "La scuola romana dal 1930 al 1945", vengono esposte diverse sue opere che la confermano tra i protagonisti dell'arte italiana fra le due guerre. Nella seconda metà degli anni Sessanta si dedica sempre più intensamente alla scultura, realizzando fra l'altro la fusione in bronzo delle sue opere più impegnative.

BIBLIOGRAFIA: V.Martinelli, Antonietta Raphaël, Roma 1960; Raphael,catalogo della mostra a cura di A.Menzio, Ivrea 1960; Raphael, scultura lingua viva, catalogo della mostra a cura di M.Fagiolo, E.Coen, Roma 1978; ; Antonietta Raphael sculture, catalogo della mostra a cura di F.D'Amico; Gardens and ghettos. The Art of Jewish Life in Italy, catalogo della mostra a cura di V.MannT, New York 1989; Arte italiana, presenze 1900-1945, catalogo della mostra a cura di P. Hulten, G. Celant, Venezia 1989; Antonietta Raphaël, catalogo della mostra a cura di F. D’Amico, Modena 1991; F. D’Amico, Antonietta Raphaël, in Nove Maestri della scuola Romana, Torino 1992; I Mafai - Vite parallele,catalogo della mostra a cura di M.Fagiolo, regesto biografico di F.R. Morelli, ,Antonietta Raphael sculptures and painting 1933-1968, cat. mostra, Paolo Baldacci Gallery, New York 1995.

Ottime condizioni -

Lotto 115 ANTONIETTA RAPHAËL MAFAI

Kovno, 1895 - Roma, 1975

Porziuncola di Assisi, 1949

Olio su tavola, 48 x 50 cm

Firma in basso a sinistra: Raphaël

Etichetta e timbro della Galleria Penelope, Roma

Autentica su foto di Giulia Mafai, 1980

Buone condizioni

Senza cornice, senza vetro -

Lotto 116 ANTONIETTA RAPHAËL MAFAI

Kovno, 1895 - Roma, 1975

Ballerina

Pennarello giallo e inchiostro di china su carta, 27,5 x 20,5 cm

Firma in basso a sinistra: Raphaël

Buone condizioni, pieghe della carta

Cornice, vetro e passepartout -

Lotto 117 ARMANDO SPADINI

Firenze, 1883 - Roma, 1925

Bozzetto per le “Bagnanti”, 1925

Olio su tavola, 54,5 x 48,5 cm

Firma, autentica e data in alto a destra: Dipinto di Armando Spadini, in Roma 1925

BIOGRAFIA: Figlio di artigiani, pratica per qualche tempo la ceramica e frequenta la scuola professionale . Alla svolta del secolo è iscritto alla scuola libera del nudo all'Accademia di Firenze; frequenta assiduamente i musei e lo studio di De Carolis - col quale collaborerà anche per breve tempo - e stringe amicizia con Soffici e Costetti. Nel 1901 ottiene il secondo premio al Concorso Alinari e collabora con xilografie e disegni al "Leonardo" di Papini e all"'Hermes" di Borgese. Compiuto il servizio militare nel 1903-05, ritorna a Firenze e concorre al Pensionato artistico nazionale,nel 1909, risultandone vincitore. Frattanto, nel 1908, sposa Pasqualina Cervone, conosciuta alla scuola di Fattori, e con lei si trasferisce a Roma nel 1910. I primi anni romani sono segnati da difficoltà anche di carattere economico. Dopo una prima mostra al Pensionato artistico (1912) partecipa alle mostre della Secessione nel 1913 e nel 1915, ottenendo i primi successi. Richiamato alle armi, nel 1917 è riformato a causa del manifestarsi dei primi sintomi della nefrite cronica che causerà la sua prematura scomparsa. Si trasferisce con la moglie e i figli in una villetta ai Parioli, allora ai margini della campagna romana, che diverrà meta di assidue frequentazioni dei suoi amici letterati e artisti, Cecchi, Baldini, Cardarelli, Papini, Soffici, Ungaretti, Oppo, de Chirico, Bartoli. Espone nel 1918 nella mostra d'Arte Italiana a Zurigo, quindi si presenta con un'ampia personale alla Casina del Pincio. L'amicizia con Cecchi e Baldini, la frequentazione del milieu culturale della "terza saletta" del Caffè Aragno contribuiscono ad avvicinarlo, nel 1919, alla "Ronda", e anche il gruppo di "Valori Plastici" si interessa al suo lavoro, pur tra polemiche e difficoltà. Nel 1920, grazie all'interessamento di Ojetti, che gli dedica quell'anno una breve monografia, vince una cattedra a Firenze, ma rinuncia per non allontanarsi da Roma e il Comune gli dà in affitto uno studio all'Uccelliera a Villa Borghese. Il crescente interesse intorno alla sua pittura lo solleva dalle difficoltà economiche, mentre le condizioni di salute incominciano a peggiorare. Lo stesso anno è nominato accademico di S. Luca e dall'anno successivo fa.parte del comitato per le Biennali romane (1921-'25. Nel 1922, presentato da Savinio, espone alla Fiorentina primaverile con il gruppo di "Valori Plastici". Nel 1923 partecipa all'esposizione di arte italiana a Buenos Aires. Nel 1924 ha una sala personale alla XIV Biennale di Venezia, che lo consacra fra gli artisti ormai affermati, ed è presente alla "Carnegie Exhibition" di Pittsburgh; collabora alla rivista di Soffici "Galleria"; Oppo, Baldini, Cecchi e Soffici gli dedicano una monografia. Anche dopo la morte, l'opera di Spadini rimane il termine di paragone imprescindibile per le giovani generazioni romane, fino alla grande mostra, organizzata da P.M. Bardi nel 1930, alla Galleria di Roma appena inaugurata. Sino al 1910 circa, l'opera di Spadini passa attraverso influenze dei macchiaioli e dei preraffaelliti. Negli anni delle Secessioni ha una svolta in senso "impressionista", che l'artista più tardi rinnegherà in parte, ma che conferisce al suo lavoro quella caratteristica componente cromatica e luminosa. Tale rinnovamento dopo la guerra risentirà anche di attenti studi sulla pittura antica.

BIBLIOGRAFIA: D. Durbè, P. Rosazza, L. Titonel (a cura di), "Armando Spadini", cat. mostra, Galleria Nazionale d'Arte Moderna, Roma 1983;

M. Fagiolo, F. Matitti, L. Titonel, "Armando Spadini", catalogo della mostra, Poggio a Cajano 1995 (ed. Milano 1995);

Catalogo generale della Galleria Comunale d'arte Moderna Contemporanea, a cura di G. Bonasegale, Roma 1995,

Otime condizioni

Cornice, senza vetro, con passepartout -

Lotto 118 BENVENUTO FERRAZZI

Roma, 1892 - 1969

Natura morta con arance, 1949

Olio su tela applicata su tavola, 50 x 70 cm

Firma e data in basso a sinistra: Ferrazzi 49 Cornice dipinta

BIOGRAFIA: Fratello del noto accademico Ferruccio, Benvenuto è presente costantemente per un cinquantennio a tutti i maggiori eventi espositivi della capitale, trovando anche molti estimatori. Tra i primi Anton Giulio Bragaglia, che ospitò ben cinque mostre personali negli anni Venti e Trenta, riconoscendo il valore di una pittura eccentrica e visionaria, che raccontava il "lato oscuro" della Roma contemporanea. Molte delle opere esposte provengono dal Museo di Roma e dalla Galleria Comunale d'Arte Moderna, che acquistavano i suoi quadri come documento prezioso di una "città che andava scomparendo".

Ottime condizioni

Cornice, senza vetro -

Lotto 119 BENVENUTO FERRAZZI

Roma, 1892 - 1969

Ritratto di un frate, 1936

Olio su tela, 61 x 48 cm

Firma, data e dedica a destra: “Al Reverendissimo P. Luigi. Con vivissima riconoscenza per tanta carità prodigatami”, 26-7-1936, B. Ferrazzi

Ottime condizioni

Senza cornice, senza vetro -

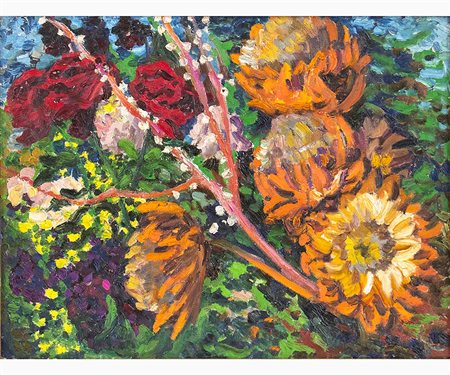

Lotto 120 CARLO LEVI

Torino, 1902 - Roma, 1975

Fiori

Olio su tela, 50 x 66 cm

Firma e n° archivio al retro: C. Levi, 6017

BIOGRAFIA: Lo zio, I'onorevole Claudio Treves, è una figura di rilievo nel Partito socialista. Intorno al 1922 il giovane Carlo si lega d'amicizia a Piero Gobetti, che lo invita a collaborare alla sua rivista "La Rivoluzione Liberale" e nel 1923 scrive il primo articolo sulla sua pittura per "L’Ordine Nuovo". Gobetti lo introduce nella scuola di Casorati, intorno cui gravita la giovane avanguardia torinese. Nascono così opere (Autoritratto, 1923 ; Arcadia, 1923; Il fratello e la sorella, 1925) che risentono della lezione stilistica del maestro, ma che dimostrano anche l'apertura di Levi agli artisti della "nuova oggettività" (Kanoldt, Schad, Beckmann). In questi anni Levi appare inserito nell'ambiente culturale di Torino: frequenta Cesare Pavese, Giacomo Noventa, Antonio Gramsci, Luigi Einaudi e più tardi Edoardo Persico, Lionello Venturi, Luigi Spazzapan. Nel 1923 soggiorna per la prima volta a Parigi e dal 1924, anno in cui si laurea in medicina, al 1927 vi mantiene uno studio. Intorno al 1927 la sua pittura subisce il primo di diversi cambiamenti stilistici, influenzata all'inizio dai fauves e dalla scuola di Parigi, poi, tra il 1929 e il 1930, da Modigliani.

Alla fine del 1928 forma con Gigi Chessa, Nicola Galante, Francesco Menzio, Enrico Paulucci e Jessie Boswell il gruppo dei "Sei di Torino", che con l’appoggio di Lionello Venturi ed Edoardo Persico, espone in una serie di mostre che si susseguono fino al 1931 ( Genova, Milano, Roma, Londra, Parigi). Nel 1930 porta a maturazione un drammatico stile espressionista, che caratterizzerà i ritratti e i paesaggi di questa decade. Nello stesso anno compie un viaggio attraverso la Gran Bretagna con Nello Rosselli. Nel 1931 si unisce al movimento antifascista di "Giustizia e libertà", fondato tre anni prima da Carlo Rosselli. Lo stesso anno espone a Parigi presso la Galerie-Librarie Jeune Europe di Antonio Aniante Nel marzo 1934 è arrestato per sospetta attività antifascista. Alcuni artisti residenti a Parigi (Signac, Derain, Léger, Chagall ecc. ) firmano un appello per la sua liberazione. Tra il 1935 e il 1936 è al confino politico in Basilicata, esperienza che gli ispirerà il romanzo Cristo si è fermato a Eboli (1945), la sua opera letteraria più famosa. Molti quadri dipinti al confino vengono esposti nelle personali alla Galleria del Milione (Milano 1936) e Galleria della Cometa (Roma 1937). Nel 1937 è a New York e dal 1939 al 1941 soggiorna a Parigi. Durante la guerra partecipa alla Resistenza in Italia. Nel 1947 si stabilisce a Roma e si schiera a favore della pittura realista, intesa però in senso strettamente esistenziale. Molti soggetti pittorici riflettono la sua partecipazione ai problemi socioeconomici del Mezzogiorno. Negli anni Sessanta imprime una svolta stilistica alla sua pittura e amplia i valori espressivi in senso più poetico e universale, suscitando un rinnovato interesse da parte del pubblico e della critica, anche internazionale, che gli decreta il successo. Nel 1963 è eletto senatore, carica che gli viene riconfermata nel 1968. Pubblica numerosi scritti politici e letterari, tra cui "Paura della pittura" (1942), "L'orologio" (1950) e "Le parole sono pietre".

BIBLIOGRAPHY: C.L. Ragghianti, Carlo Levi , Firenze, 1948. Carlo Levi- Disegni dal carcere 1934- Materiale per una storia, catalogo della mostra, Roma, 1983; Carlo Levi. Opere dal 1923 al 1973, catalogo della mostra, Perugia, 1988; Gardens and Ghettos, catalogo della mostra a cura di .V. B. Mann, contributi di E. Braun, F.R. Morelli, New York 1989, Ferrara 1990 (con il titolo I Tal Yà); Arte della libertà, caytalogo della mostra a cura di F. Sborgi, Genova 1996.

Ottime condizioni

Cornice, senza vetro -

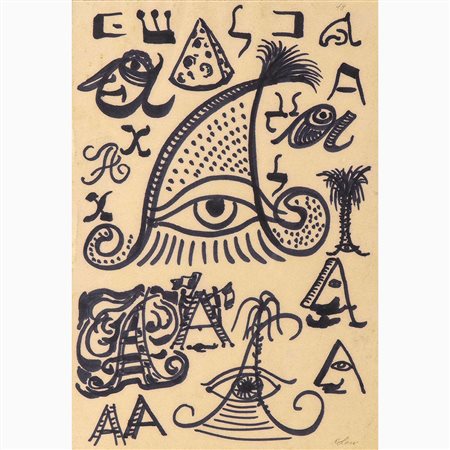

Lotto 121 CARLO LEVI

Torino, 1902 - Roma, 1975

Scritta ebraica

Pennarello su carta, 32 x 22 cm

Firma in basso a destra: C. Levi

PUBBLICAZIONI ED ESPOSIZIONI: “Mostra di Grafica d’Arte. Un Album di Natalia Gontcharova e i Disegni di Carlo Levi”, Biblioteca Santa Maria Valleverde, 8 - 31 agosto, Celano, 1992

Buone condizioni

Cornice, vetro -

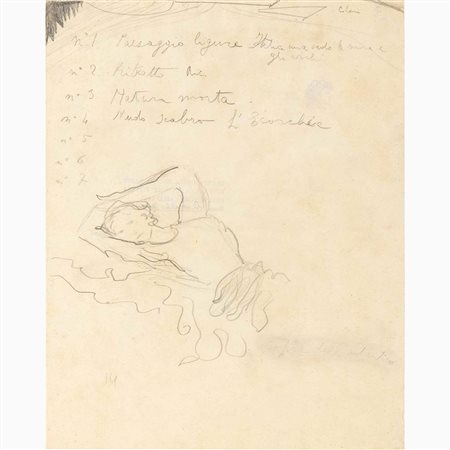

Lotto 122 CARLO LEVI

Torino, 1902 - Roma, 1975

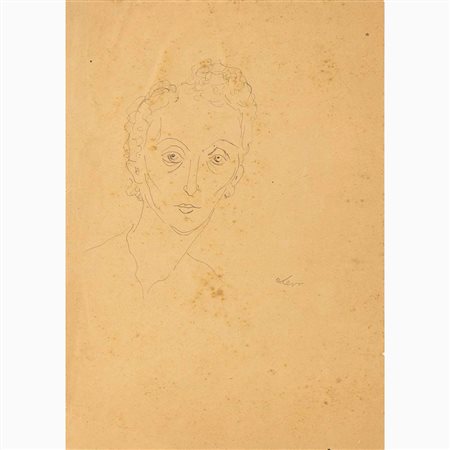

Figura di donna

Matita su carta marroncina, 27,5 x 22 cm

Firma in alto a destra: C. Levi

Autentica al retro dell’Archivio Carlo Levi

PUBBLICAZIONI ED ESPOSIZIONI: “Mostra di Grafica d’Arte. Un Album di Natalia Gontcharova e i Disegni di Carlo Levi”, Biblioteca Santa Maria Valleverde, 8 - 31 agosto, Celano, 1992

Buone condizioni

Cornice, vetro, passepartout -

Lotto 123 CARLO LEVI

Torino, 1902 - Roma, 1975

Autoritratto

Inchiostro su carta, 29,5 x 20,5 cm

Firma in basso a destra: C. Levi

PUBBLICAZIONI ED ESPOSIZIONI: “Mostra di Grafica d’Arte. Un Album di Natalia Gontcharova e i Disegni di Carlo Levi”, Biblioteca Santa Maria Valleverde, 8 - 31 agosto, Celano, 1992

Buone condizioni, leggerissime macchie di umidità

Cornice, vetro e passepartout -

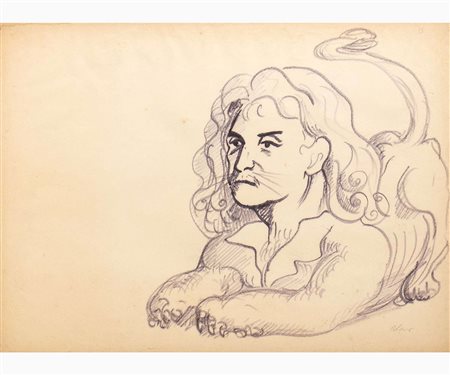

Lotto 124 CARLO LEVI

Torino, 1902 - Roma, 1975

La Sfinge

Carboncino su carta marroncina, 32 x 44 cm

Firma in basso a destra: C. Levi

Buone condizioni

Cornice, vetro -

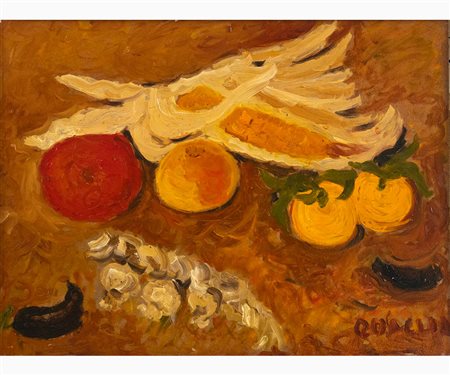

Lotto 125 CARLO QUAGLIA

Terni, 1903 - Roma, 1970

Natura morta con arance, 1966-69

Olio su faesite, 45 x 60 cm

Firma in basso a destra: Quaglia

Timbro al retro della Galleria La Barcaccia, Roma

Autentica al retro della figlia Valeria Quaglia, 1998

Autentica al retro della moglie Costanza Quaglia

BIOGRAFIA: Compì gli studi a Terni dove si diplomò in ragioneria e in violino all'Istituto musicale Bricciardi. Entrò poi all'Accademia di Modena dove si laureò in Economia e commercio.

Comandato, come ufficiale in Libia, negli anni trenta fu di stanza a Bengasi, Sirte e Derna, dove coltivò le sue passioni, le arti figurative e la musica classica. All'inizio della seconda guerra mondiale, nel 1940, venne fatto prigioniero dagli inglesi e trasferito in India al Campo 27 di Yol alle pendici dell'Himalaya. Trascorse i cinque anni di prigionia dedicandosi allo studio delle arti, esercitandosi nelle prime prove di pittura che lo porteranno ad assumere la decisione di diventare pittore. Al ritorno in Italia si congedò ed iniziò il suo percorso di artista. La sua fu una carriera breve e fortunata che lo portò al successo di critica e di pubblico,

Nella sua pittura si ritrova, a volte, l'amore dei colori della Scuola romana che fu di Scipione, Mario Mafai e Antonietta Raphaël. Quaglia morì a Roma nel 1970.

Tenne mostre personali a Roma, Milano, Terni, Torino, Genova, Livorno, Parigi, New Haven (Università di Yale) e Montréal. partecipa alla Quadriennale di Roma dalla V edizione del 1948 fino alla IX edizione del 1965-1966 [1] e a diverse edizioni della Biennale di Venezia, ha insegnato dal 1955 al 1957 alla "Accademia Roma per Stranieri" insieme a Roberto Melli, ha fatto parte della redazione della rivista "Figura" 1960-1961. Nel 1963, con il testo di Giuseppe Ungaretti, è uscito il volume "La Roma di Quaglia" nelle edizione d'arte di Carlo Bestetti.

Ottime condizioni

Cornice, senza vetro, con passepartout -

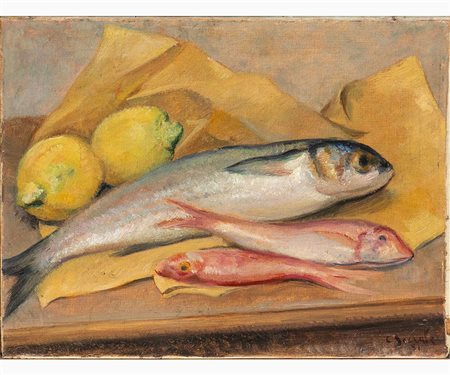

Lotto 126 CARLO SOCRATE

Mezzanabigli, 1889 - Roma, 1967

Natura morta con pesci, 1951

Olio su tela, 30 x 40 cm

Firma e data in basso a destra: C. Socrate, 51

Autentica su foto dell’Archivio della Scuola Romana, Roma

PUBBLICAZIONI ED ESPOSIZIONI: “I Maestri della Scuola Romana”, a cura di A. Statuti, Firenze, 2014, p. 50.

BIOGRAFIA: Figlio di attori, vive in Argentina fino all'età di nove anni. Tornato in Italia, frequenta a Firenze la scuola libera del nudo, e nel 1914 è a Roma, dove un anno dopo prende lo studio a Villa Strohl-Fern. In questa prima fase è attento a Cézanne, che può vedere alle esposizioni della Secessione, e guarda a Spadini, figura importante nella cultura pittorica romana di quegli anni. Nel 1917 lavora nella compagnia dei Balli Russi di Diaghilev, collabora alle scenografie de Las Meninas (musica di Fauré, coreografie di Massine) e appresta le scene di Léon Bakst per Les femmes de bonne humeur. In questo periodo conosce Picasso, che segue a Parigi , collaborando con lui alle scene di Parade (musica di Satie, libretto di Cocteau, coreografie di Massine). Durante il soggiorno parigino incontra Derain e altri esponenti dell'ambiente culturale. Con Picasso si reca a Barcellona e a Madrid, dove insieme visitano il Prado Ritornato in Italia, nel 1918 espone alla Casina Valadier al Pincio la Natura morta col piatto di mele e le cipolle, che suscita perplessità nell'ambiente romano per via del personale "neoclassicismo" museale ma attento alla situazione europea di quegli anni, come ancora dimostra, nel 1920, Pesci, che sa coniugare in modo singolare un taglio di tipo cubista a sperimentazioni neocaravaggesche. Nel 1926 Roberto Longhi gli dedica una monografia, Bagnanti, Venere Dormiente, Torso femminile, tutte dipinte nei primissimi anni Venti, sono opere esemplari del clima di "rappel à l'ordre", tanto in termini di idee che di pittura, applicato dai giovani romani -oltre a Socrate, Donghi, Trombadori, Francalancia- nel secondo decennio del secolo. Manet, Courbet, Ingres, Tiziano, Caravaggio s'intrecciano in una trama complessa di riferimenti per fissarsi in un'immobile, magica atemporalità. Dopo Portatrice di frutta (1924), che è tra i suoi capolavori, alla mostra milanese del Novecento italiano espone i Cacciatori (1925), dipinto di particolare impegno. Fino alla morte la sua opera tenderà a ripetere, alleggerendoli, gli stessi motivi caratteristici, perdendo quella tensione che aveva stimolato la sua ricerca precedente. Negli anni compresi tra le due guerre Socrate espone soprattutto in mostre pubbliche: con il gruppo di "Valori Plastici" è presente alla "Primaverile fiorentina" del 1922 (presentato in catalogo da Alberto Savinio).E' invitato nelle varie mostre del "Novecento Italiano", nel 1931 è presente con una vasta personale alla prima edizione della Quadriennale. Vale la pen di segnalare anche la sua attività di critico d'arte per il "Corriere Padano", talvolta con lo pseudonimo di Carlo Lerrate.

BIBLIOGRAFIA: R. Longhi, "Storia di Carlo Socrate", Roma 1926;

F. Benzi, scheda in cat. "Gli artisti di Villa Strohl-Fern", Roma, 1983;

"Scuola Romana artisti tra le due guerre", catalogo della mostra a cura di M.Fagiolo, V. Rivosecchi con la collaborazione di F. R. Morelli , 1988;

"Carlo Socrate", a cura di M. Quesada, testi di G. Briganti, A. Trombadori, Roma 1988;

"Realismo magico", catalogo della mostra a cura di M. Fagiolo, contributi di V. Rivosecchi, A. Trombadori, F. R. Morelli, Verona- Milano 1988-'89;

AA. VV., "Roma anni Venti", catalogo della mostra, Roma 1990;

Catalogo generale della Galleria Comunale d'Arte Moderna e Contemporanea, a cura di G. Bonasegale , Roma 1995.

Credits: Netta Vespignani, Francesca F.R. Morelli, Valerio Rivosecchi

Buone condizioni, piccolo strappo sulla tela in basso a destra

Cornice, senza vetro -

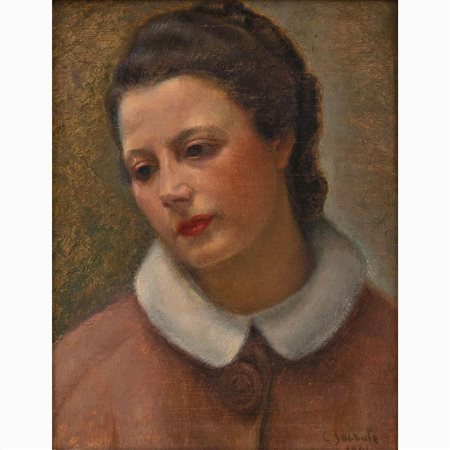

Lotto 127 CARLO SOCRATE

Mezzanabigli, 1889 - Roma, 1967

Volto di donna, 1941

Olio su tela, 40 x 30 cm

Firma e data in basso a destra: Socrate 1941

Buone condizioni, leggero craquelé

Cornice dorata e intagliata a palmette, XIX secolo -

Lotto 128 CORRADO CAGLI

Ancona, 1910 - Roma, 1976

Ritratto di Ebe, 1936-37

Olio su tavola, 52 x 40 cm

Firma in basso a sinistra: Cagli

Autentica su foto dell’Archivio Corrado Cagli, Roma, 2019

PUBBLICAZIONI ED ESPOSIZIONI: “Cagli. La collezione Ebe Cagli Seidenberg”, a cura di G. Di Genova, Edizioni Bora, p. 54 n° 12

BIOGRAFIA: Nel 1915 si trasferisce con la famiglia a Roma. Compiuti gli studi classici, si iscrive all’Accademia e frequenta lo studio dell’anziano maestro Paolo Paschetto. Nel 1927 esordisce con una pittura murale a tempera in un locale in via Sistina, seguita l’anno successivo da un altro murale, questa volta a tempera magra, in un salone in via del Vantaggio. Seguendo con entusiasmo la sua vocazione "murale", nel 1930 ad Umbertide realizza otto quadri ad affresco nella casa Maravelli-Reggiani. A Umbertide è anche direttore artistico della fabbrica di ceramiche Rometti, alle quali dà un’impronta moderna e qualitativa. Fin dagli inizi dimostra di possedere una personalità vivace ed irrequieta, animata da un’intelligenza fantasiosa e critica. Imposta la sua indagine su un persistente sperimentalismo tecnico ed espressivo. Secondo Cagli l’artista è colui che si esprime attraverso un concetto globale dell’arte e che congiunge e giustifica la sua specifica operatività all’interno di un contesto culturale e ideologico.

Nel 1932 tiene la sua prima mostra

personale insieme ad Adriana Pincherle nella "Galleria d’Arte di Roma". Tra le altre cose, espone fotomontaggi di soggetto sportivo. Nello stesso anno si avvicina a Giuseppe Capogrossi ed Emanuele Cavalli. Formato insieme il gruppo della "Nuova pittura Romana", alla fine del 1932 a Roma, i tre artisti espongono nella "Galleria d’Arte di Roma" e nel 1933 a Milano nella galleria "Il Milione". Verso la fine dell’anno mentre stilano il "Manifesto del Primordialismo Plastico", da pubblicarsi in occasione della loro mostra a Parigi nella "Galerie Bonjean" (dicembre 1933), litigano a causa di divergenze teoriche e questioni pratiche e sciolgono definitivamente il sodalizio.

In quegli anni a Roma, nonostante sia appena ventenne, è considerato l’esponente di punta della nuova generazione artistica ("Cagli svegliò i morti in questi anni" scriverà Guttuso nel 1951). Anima un gruppo di artisti giovanissimi : Mirco, Afro, Ziveri, Guttuso, Fazzini, che gravita intorno alla galleria di Dario Sabatello, anch’egli giovanissimo. Esercita anche un’intensa attività teorica e critica dalle pagine di importanti riviste, tra cui quella di architettura razionalista "Quadrante", diretta da Pier Maria Bardi e da Massimo Bontempelli (zio dell’artista). Vi annuncia, ancora fiducioso ed entusiasta del Regime, "un’alba di primordio" in cui "la fantasia rivive tutti gli stupori e trema di tutti i misteri" (Anticipi sulla scuola di Roma, 1933). Sempre dalle colonne di "Quadrante" partecipa al dibattito sulla pittura murale e invoca la "collaborazione delle arti" (architettura e pittura) e il bisogno di "farsi i muscoli per un’arte ciclica e polifonica" (Muri ai pittori, 1933). Esegue tra le altre imprese murali : un affresco per la V Triennale (1933), quattro pannelli per la II Quadriennale (1935), un grande ciclo intitolato Trionfo di Mussolini, per l’Esposizione Internazionale di Parigi (1937), definendo una nuova funzione mitologica e sociale della pittura. Dal 1935 al 1938 è l’animatore, nel ruolo di consigliere, della "Galleria della Cometa" , diretta da Libero de Libero e inauguratasi con una sua mostra di cinquanta disegni (1935). Nel 1936 vi tiene una personale di pittura e nel 1937 e nel 1938 espone nella sede della "Cometa" a New York.

Nel 1938, di fronte all’incalzare delle persecuzioni razziali, essendo di origini ebraiche,si rifugia a Parigi e poi a New York (1939), dove apre uno studio. Nel 1941, diventato cittadino americano, si arruola nell’esercito e partecipa alla guerra in Europa. In Germania entrato nel campo di concentramento di Buchenwald, esegue una serie di drammatici disegni.

Nel 1947 a Roma lo "Studio d’Arte Palma", diretto da Bardi allestisce una mostra delle sue nuove opere non figurative. Nascono dal suo amore per la geometria non euclidea, dalla quale ricava motivi spaziali e strutturali che definisce "mondo della ennesima dimensione", frutto però di un’"immaginazione lirica" (Bontempelli 1947). Nel 1948 ritorna definitivamente a Roma., Da questo momento, secondo il suo metodo di ricerca multipla, sperimenta diverse tecniche e linguaggi espressivi fortemente astrattizzanti o non figurativi (neometafisica, neocubismo, informale, ecc.).Lavora anche in campo teatrale. Vince il Premio Guggenheim (1946) e il Premio Marzotto (1954).

BIBLIOGRAFIA : E. Crispolti, G. Marchiori, "Corrado Cagli", Torino 1964 ;

"I percorsi di Cagli", catalogo della mostra a cura di E. Crispolti, Napoli 1982;

"Il Cagli Romano", catalogo della mostra a cura di E.Crispolti, Siena, 1985;

"Scuola romana", catalogo della mostra a cura di M. Fagiolo, V. Rivosecchi, collaborazione F. R. Morelli;

"Corrado Cagli anni Cinquanta", catalogo della mostra a cura di M. Fagiolo, collaborazione F.R. Morelli, Roma 1989.

Buone condizioni

Cornice, senza vetro, passepartout -

Lotto 129 DEIVA DE ANGELIS

Gubbio, 1884 - Roma, 1925

Paesaggio romano, 1923

Olio su tela, 45 x 55 cm

Firma e data in basso a destra: Deiva De Angelis, 1923

PUBBLICAZIONI ED ESPOSIZIONI: “I Maestri della Scuola Romana”, a cura di A. Statuti, Firenze, 2014, p. 97;

“L’Arte delle Donne. Dal Rinascimento al Surrealismo”, a cura di B. Sgarbi, Palazzo Reale, Federico Motta Editore, Milano, 2007, p. 229.

PROVENIENZA: Collezione Antonello Trombadori

BIOGRAFIA: A Roma, dove si è trasferita per lavorare come modella e fioraia poco prima dello scoppio della guerra, si lega a un pittore inglese con il quale compie un viaggio di istruzione in Europa. Più tardi sposa l’avvocato De Angelis, dal quale presto si separa. Conosce Cipriano Efisio Oppo, al quale si lega sentimentalmente. Inizia la sua attività di pittrice ed espone per la prima volta alla I Mostra della Secessione romana (1913), alla quale sarà presente con tre opere anche nell'edizione del 1916. La collettiva alla Casina del Pincio, nel 1918 - in cui espongono, fra gli altri, anche Oppo, Spadini, Ferrazzi, Pasquarosa, Bertoletti, Socrate - rivela all'ambiente romano il suo forte temperamento di pittrice. Lo stesso anno con l’altra pittrice - modella Pasquarosa Bertoletti, tiene una personale al Circolo Artistico. Negli anni Venti partecipa all’attività della Casa d’Arte Bragaglia,vi allestisce una personale nel 1920 e pubblica disegni sulla rivista "Cronache di Attualità". Nel 1923 è invitata alla II Biennale romana. Affetta da un male incurabile, sposa in punto di morte il pittore Bepi Fabiano, suo compagno negli ultimi anni. Artista per lungo tempo dimenticata, anche a causa della dispersione di molte opere, ha conosciuto un rinnovato interesse a partire dalla mostra fiorentina "Arte moderna in Italia 1915-1935" (1967).

BIBLIOGRAFIA: G. Sprovieri, in Arte moderna in ltalia 1915-1935, cat. mostra, Firenze 1967; L. Vergine, L'altra metà dell'avanguardia 1910-1940, cat. mostra, Roma 1980; G. Sprovieri, F. Benzi, scheda in cat. Gli artisti di Villa Strohl-fern, Roma 1983; scuola romana, artisti tra le due guerre, catalogo della mostra, a cura di M. Fagiolo, V. Rivosecchi, collaborazione F.R.Morelli, Milano 1988.

Buone condizioni

Cornice, senza vetro -

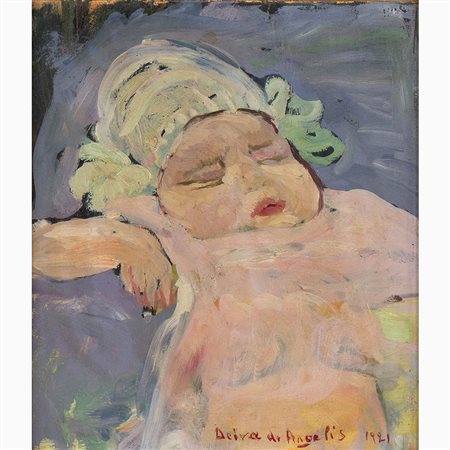

Lotto 130 DEIVA DE ANGELIS

Gubbio, 1884 - Roma, 1925

Ritratto di neonata, 1921

Olio su tavoletta, 30 x 26 cm

Firma e data n basso a destra: Deiva De Angelis, 1921

Etichetta al retro della Mostra VI Biennale Donna, Palazzo dei Diamanti, 8 maggio - 3 luglio 1994, Galleria Civica di Arte Moderna, Ferrara

Ottime condizioni

Cornice, vetro -

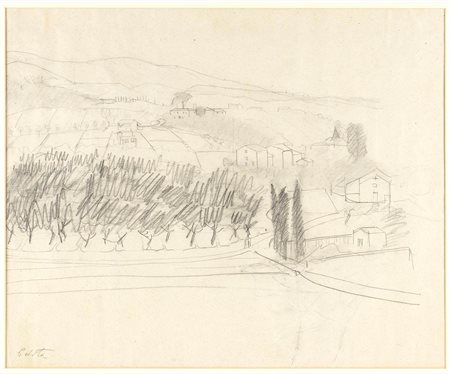

Lotto 131 EDITA BROGLIO

Smiltene, 1886 - Roma, 1977

Paesaggio toscano, 1947

Matita su carta, 45 x 54 cm

Firma in basso a sinistra: Edita

PUBBLICAZIONI ED ESPOSIZIONI: “Edita Walterowna Broglio”, a cura di G. Appella, M. Quesada, A. M. Sauzeau Boetti, 15 giugno - 29 settembre, Palazzo Ricci, Macerata, De Luca, 1991, n° 150.

BIOGRAFIA: Proveniente da una nobile famiglia baltica, nel 1908 è all’Accademia di Könisberg ,dal 1910 a Parigi . Nel 1912 si stabilisce definitivamente a Roma, entrando in contatto con Olga Resnevic Signorelli che la introduce nel suo salotto, frequentato da Melli, Spadini, Ferrazzi, Ivan Mestrovic. Nel 1913 esordisce alla I Mostra della Secessione , con due opere ispirate alle Nourritures terrestres di Gide.

Nel 1917 incontra Mario Broglio, proprio nel momento di elaborazione della rivista "Valori Plastici" (lo sposerà nel 1927) . Edita avrà un ruolo molto importante nella rivista e ancor più nell'attività editoriale. Con il gruppo di "Valori Plastici" espone alla Fiorentina primaverile (1922), presentata da Savinio. In questo periodo la sua pittura è ricca di suggestioni internazionali, dalla cultura dell’avanguardia russa, al Blaue Reiter al primitivismo. Più tardi compie una decisa svolta aderendo alla corrente del "Realismo magico". Negli anni Trenta la sua attività espositiva non è molto intensa. Edita apre dopo il ‘35 un atelier insieme al marito. E’presente alla III Quadriennale (1939) con lo pseudonimo di "Rocco Canea". Nel dopoguerra prosegue la sua ricerca con coerenza .

BIBLIOGRAFIA: Edita Walterowna Broglio, catalogo della mostra, a cura di G. Appella, M. Quesada, A.M. Sauzeau Boetti, Spoleto 1991, con bibliografia precedente.

Discrete condizioni, carta leggermente increspata e piccola fêlure

Cornice, vetro e passepartout -

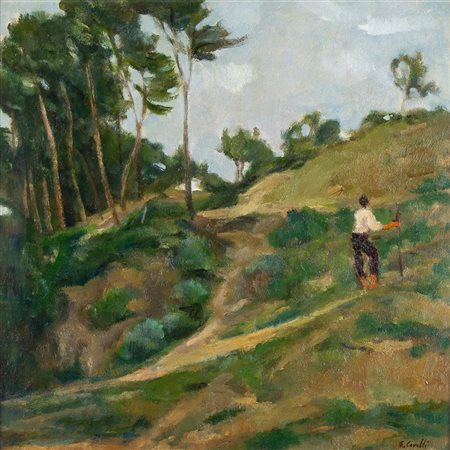

Lotto 132 EMANUELE CAVALLI

Lucera, 1904 - Firenze, 1981

Il Pastore, 1968

Olio su tavola, 46 x 45 cm

Firma in basso a destra: E. Cavalli

Firma, titolo e data al retro: E. Cavalli, Il Pastore, 1968

Firma e timbro al retro della Galleria La Vite, Roma

BIOGRAFIA: Proveniente da una famiglia di possidenti, nel 1921 si trasferisce a Roma. Dopo i primi studi all'istituto artistico industriale, entra nella scuola del pittore Felice Carena. Importanti per la sua formazione di pittore anche i lunghi soggiorni ad Anticoli Corrado, luogo di vivace attività culturale. . Nel 1926 tre sue opere sono accolte dalla giuria della biennale di Venezia (da questo momento la sua partecipazione a questa rassegna sarà pressoché continua). Esordisce nel 1927, con Capogrossi e F. Di Cocco espone presso la pensione Dinesen, suscitando un notevole interesse. Nel 1928 si reca in Francia, dove è introdotto dall'amico O. Martinelli nell'ambiente degli Italiens de Paris (De Pisis, De Chirico, Savinio ecc.). A Parigi il C. espone al Salon Bovy insieme a Pirandello e Di Cocco. Nel 1930 è nuovamente a Roma. Gli anni 1931-33 sono fondamentali per l'elaborazione e l'affermazione del tonalismo, indirizzo estetico e pittorico che trova in Cavalli uno degli interpreti più raffinati e anche più consapevoli dal punto di vista teorico. Importanti, per l’affermazione della corrente una serie di mostre: alla Galleria di Roma (maggio e dicembre 1932: due collettive in cui sono già presenti, accanto al C., Cagli e C.Capogrossi), alla galleria milanese Il Milione (febbraio I933: espongono nuovamente Cagli, Capogrossi e il C.), alla galleria parigina J. Bonjean (dicembre 1933). In questa brillante serie di mostre il gruppo ha l'appoggio dei galleristi P.M. Bardi (Galleria di Roma) e V. Ghiringhelli (Il Milione) nonché dello scrittore M. Bontempelli, zio di Cagli e teorico del "realismo magico" , tendenza letteraria che ha più di un punto di contatto con la pittura dei giovani tonalisti. Notevole è anche l'apporto di R. Melli, sia come pittore sia come critico.

Nel 1933 Capogrossi, Cavalli e Melli (in veste di critico) stilano insieme il "Manifesto del Primordialismo plastico" in cui esprimono le loro idee sul della pittura tonale, con una forte accentuazione del lato spirituale e astratto dell'operazione pittorica. Nel 1935 Cavalli espone un gruppo di opere alla II Quadriennale. Con il tempo Cavalli sviluppa il tema del rapporto pittura- musica: in occasione della Quadriennale del 1943, presenta una serie di nove figure femminili abbigliate ognuna in una tonalità differente, e spiega il suo lavoro in termini di "sensibilità contrappuntistica" , paragonandolo ad una "raccolta di preludi e fughe nei toni maggiori e minori"

Questi anni di intensa e feconda attività furono coronati da due importanti personali (alla galleria Leonardo da Vinci di Firenze nel 1939 e allo Zodiaco di Roma nel 1945) e dalla vittoria nel concorso per la cattedra per la pittura presso l'Accademia di belle arti di Firenze (1945). In questa città l'artista si trasferisce con la moglie Vera Haberfeld (nipote dello psicanalista Edoardo Weiss) che aveva sposato nel 1935 .

Il 1949, con il mancato rinnovo dell'incarico di insegnamento, segna l'inizio di una profonda crisi, a cui non è estraneo l'orientamento in senso astrattista che i suoi antichi compagni di strada, Cagli e Capogrossi, iniziavano allora a seguire.

BIBLIOGRAFIA: F.Benzi, "Tonalismo ed esoterismo nella pittura di Emanuele Cavalli" (catal., galleria Arco Farnese), Roma 1984 ;

F. Benzi - R. Lucchese, "Emanuele Cavalli", Roma 1984; Catalogo della mostra Roma 1934 a cura di F. D'Amico, G. Appella in Roma , Modena -Roma 1986.

Buone condizioni

Cornice, vetro, con passepartout -

Lotto 133 EMANUELE CAVALLI

Lucera, 1904 - Firenze, 1981

Ritratto di Vera, Anni ‘40

Olio su tavola, 61 x 48 cm

Fima al retro: E. Cavalli

PUBBLICAZIONI ED ESPOSIZIONI: “I Maestri della Scuola Romana”, a cura di A. Statuti, Firenze, 2014, pp. 68-69.

Buone condizioni

Cornice, senza vetro -

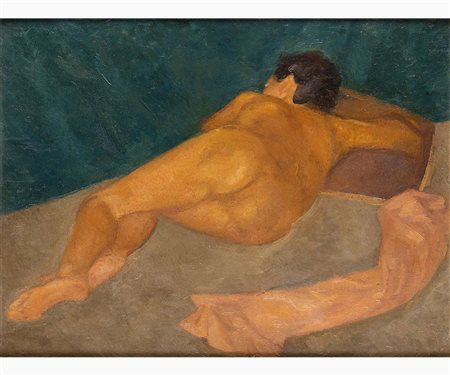

Lotto 134 EMANUELE CAVALLI

Lucera, 1904 - Firenze, 1981

Nudo Disteso, 1942

Olio su tavola, 53 x 70 cm circa

PROVENIENZA: Collezione Stefanelli Torossi

PUBBLICAZIONI ED ESPOSIZIONI: “Da Carena a Sironi, pittura figurativa in Italia tra primo e secondo dopoguerra”, Galleria Ricerca d’Arte, Roma, 2005;

“Arte a Roma tra le due guerre: dal Ritorno all’Ordine alla Scuola Romana”, Arco Farnese, Roma, 1997-98.

Buone condizioni

Cornice, senza vetro, con passepartout -

Lotto 135 EMANUELE CAVALLI

Lucera, 1904 - Firenze, 1981

Natura morta con pera, Anni ‘60

Olio su tavola, 26,5 x 26 cm

Firma e dedica al retro: Emanuele Cavalli, “Ad Antonio Russo, con amicizia per augurio” Natale 71

Autentica su foto

Buone condizioni

Cornice, senza vetro, passepartout -

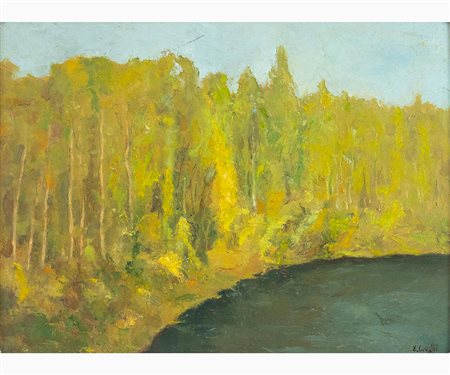

Lotto 136 EMANUELE CAVALLI

Lucera, 1904 - Firenze, 1981

Paesaggio lacustre

Olio su tavola, 43 x 57,5 cm

Firma in basso a destra: E. Cavalli

Timbro al retro della Galleria Russo & Russo, Fiuggi

Buone condizioni

Cornice, senza vetro, con passepartout -

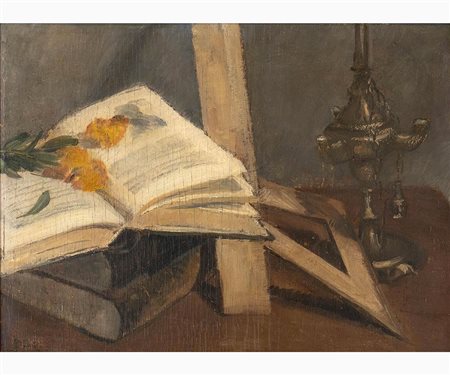

Lotto 137 ERCOLE DREI

Faenza, 1886 - Roma, 1973

Natura morta

Olio su tavola, 38 x 51 cm

Firma in basso a sinistra: Drei

Discrete condizioni, craquelés sparso

Cornice, senza vetro -

Lotto 138 ERCOLE DREI

Faenza, 1886 - Roma, 1973

Studio per “Giuditta”, 1936 circa

Olio su tela, 82 x 60 cm

Firma in basso a destra: Drei

Studio della figura di Giuditta per il grande dipinto “Giuditta e Oloferne” conservato nella Pinacoteca Comunale di Faenza

PUBBLICAZIONI ED ESPOSIZIONI: “Ercole Drei 1886-1973. Trenta disegni inediti, pittura e scultura”, a cura di G. C. de Feo e D.M. Titonel, 27 febbraio - 30 aprile 2008, Nuova Galleria Campo dei Fiori, Roma, p. 40;

"Ercole Drei dalla Secessione al Classicismo del Novecento", Galleria Francesca Antonacci, Roma, 2005 (a piena pagina a colori);

"Ercole Drei Scultore", Faenza Palazzo del Podestá, University Press Bologna, 1986, p. 110 in b/n e p. 215;

"Gli Artisti di Villa Strohl Fern tra Simbolismo e Novecento", Roma, 1983.

PROVENIENZA: Collezione Fabio Benzi;

Collezione privata

Buone condizioni, piccolo restauro al retro

Cornice, senza vetro -

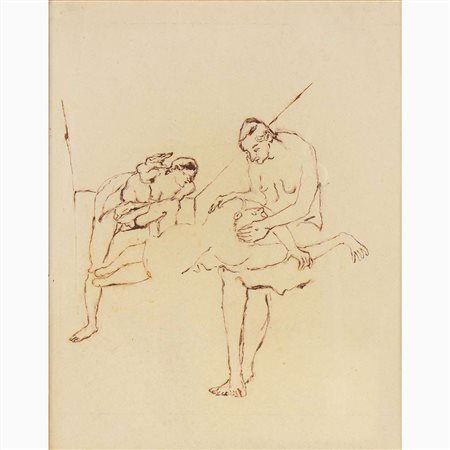

Lotto 139 FAUSTO PIRANDELLO

Roma, 1899 - 1975

Personaggi, 1931

Inchiostro color seppia su carta beige, 30 x 23 cm

Disegno di Fausto Pirandello, circa 1931

Losanti, 15 ottobre 1973

BIOGRAFIA: Figlio del celebre drammaturgo e di Maria Antonietta Portulano, inizia a interessarsi alla pittura nell'ambiente familiare (anche il padre e il fratello Stefano sono pittori dilettanti). Fausto intraprende gli studi classici , interrompendoli nel 1916 per la chiamata alle armi.

Dopo il 1918, dietro suggerimento del padre, frequenta per un certo periodo lo studio dello scultore Sigismondo Lipinski. Nel 1920 frequenta la scuola libera del nudo. Le prime opere note sono alcuni disegni realizzati intorno al 1920 in uno stile vagamente secessionista e alcune incisioni datate 1921, anno in cui inizia a frequentare Felice Carena, che segue anche ad Anticoli. I primi dipinti datati sono del 1923.

Esordisce nel 1925 alla III Biennale romana Nel 1926 espone per la prima volta alla Biennale di Venezia. Nel momento in cui Pirandello si trasferisce a Parigi (1927) il suo carattere pittorico è già ampiamente formato. Sono comunque importanti i contatti con il gruppo degli italiani di Parigi (Severini, Tozzi, de Chirico, Savinio, Campigli, Paresce, Magnelli, De Pisis) e la conoscenza diretta delle opere di Cèzanne e dei Cubisti. Nel 1929 tiene la sua prima personale alla Galerie Vildrac di Parigi.

Nei primi mesi del 1931, dopo una sosta a Berlino e una mostra a Vienna (Galleria Bakum) Pirandello è di nuovo a Roma . Notevole, nel 1931, la personale alla Galleria di Roma, che inaugura una intensa stagione espositiva. Negli anni seguenti partecipa alle Sindacali romane (1932, 1936, 1937) alla Biennale di Venezia, alle Quadriennali.

Alla Quadriennale del 1935 ha una personale di 17 opere, che presenta in catalogo con uno scritto teorico. Dalla metà degli anni Trenta inizia il periodo più maturo di Pirandello, segnato da una forte drammaticità esistenziale e da una serie memorabile di opere, caratterizzata da una forte componente materica e da una originalissima impaginazione delle scene, che riflette la sua esperienza della avanguardie europee e il suo amore per gli antichi . Le sue principali mostre in questi anni si tengono alla III Quadriennale (1939), nell'ambito del Premio Pittsburgh (1939). Tra la fine degli anni Trenta e i primi Quaranta, Pirandello , con la sua forte vena realista e espressionista è certamente tra le voci più ascoltate nel panorama della giovane pittura italiana. Notevole, in questo contesto, la sua partecipazione all’attività di "Corrente".

Nel 1938 tiene una personale di disegni alla "Galleria della Cometa", presentato da Corrado Alvaro; nel 1942 espone alla Galleria di Roma e presso la galleria di Ettore Gian Ferrari a Milano, iniziando un rapporto di collaborazione che durerà per tutta la vita. Altra mostra importante è quella alla "Galleria del Secolo" di Roma nel 1944.

Dopo il 1945 anche Pirandello vive la difficile fase di travaglio che coinvolge tutta la pittura italiana, tra "realismo" e "neocubismo". La sua pittura va in cerca di una nuova definizione in cui si avverte molto forte il riferimento a una sintassi "cubista" nelle tassellature del colore e nelle composizioni in cui il dato narrativo perde via via importanza. Tra le occasioni espositive del dopoguerra possiamo ricordare la vasta antologica all'Ente Premi Roma nel 1951, la personale del '55 alla Catherine Viviano Gallery di New York e la personale alla "Nuova Pesa " di Roma nel 1968.

BIBLIOGRAFIA: "Fausto Pirandello 1899-1975", catalogo della mostra a cura di G. Appella e G. Giuffrè, Macerata 1990 (con bibliografia precedente);

C.Gian Ferrari, "Fausto Pirandello", Roma 1991;

Guttuso, "Pirandello, Ziveri, Realismo a Roma 1938-1943", catalogo della mostra a cura di F. D’Amico, apparati critici F.R. Morelli, Roma 1995;

"Fausto Pirandello", catalogo della mostra a cura di G. Gian Ferrari, testi di. M. Fagiolo, F. Matitti, F. Gualdoni, M. Quesada, Milano 1995.

Buone condizioni

Cornice, vetro e passepartout -

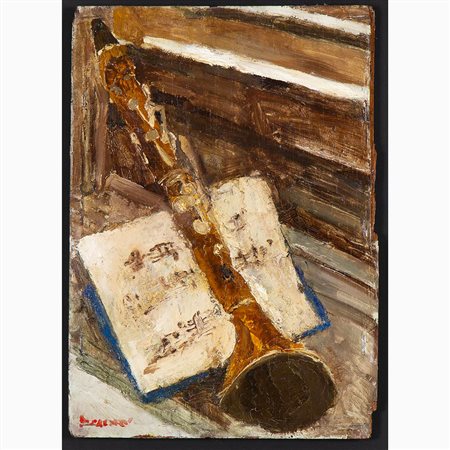

Lotto 140 FAUSTO PIRANDELLO

Roma, 1899 - 1975

Flauto solo, 1946 circa

Olio su tavola, 34,5 x 24,5 cm

Firma in basso a sinistra: Pirandello

Etichetta e timbro al retro della Galleria Gian Ferrari, Milano

Etichetta e timbro della Galleria del Secolo, Roma

Autentica su foto della Galleria Gian Ferrari, Milano, 1978

PUBBLICAZIONI ED ESPOSIZIONI: “Fausto Pirandello”, Catalogo generale a cura di Claudia Gian Ferrari, Electa, 2009, p. 150, n° 330;

“Maestri del Novecento”, 1997, p. 109;

“Pirandello alla Galleria del Secolo”, Galleria del Secolo, 9 - 28 febbraio 1947, Roma, n° 3.

Buone condizioni, leggero craquelé

Cornice, senza vetro -

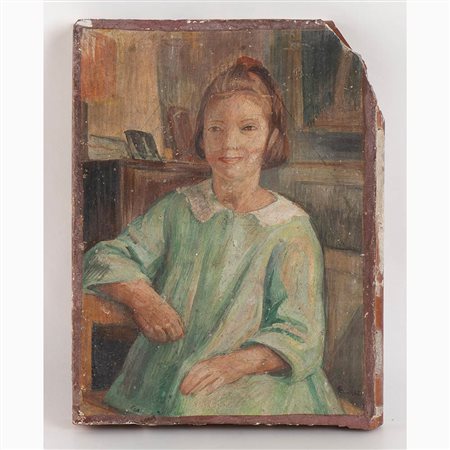

Lotto 141 FERRUCCIO FERRAZZI

Roma, 1891 - 1978

Ritratto di bambina

Encausto, 32,5 x 24 x 3 cm

Firma in basso a destra: Ferrazzi

BIOGRAFIA: Suo padre, Stanislao, è uno scultore che lo inizia all’arte. Ferruccio è il fratello maggiore di altri tre figli: Riccardo (che diventerà pittore con il nome di Benvenuto, in ricordo del Cellini), Adele e Maria. Tra il 1904 e il 1905 frequenta lo studio di Francesco Bergamini, allievo di Michele Cammarano; mentre tra il 1906 e il 1908 si iscrive contemporaneamente alla scuola Libera del Nudo e a quella serale dell'Accademia di Francia. . Sorprende l'ambiente artistico romano esordendo nel 1907, a soli sedici anni, nella LXXVII Esposizione di Belle Arti, dove espone un Autoritratto in cui il colore è liberamente steso con la spatola. L'anno successivo vince la borsa di studio nell'Istituto Catel, che gli permette finalmente di dedicarsi completamente all'arte. Viene infatti posto sotto la tutela artistica di Max Roeder, paesaggista di ascendenze boeckliniane, che lo introduce nella colonia degli artisti tedeschi. Nel 1910 è ammesso alla IX Biennale di Venezia, dove la sua opera è collocata nella "Sala della gioventù" Nel 1911 la Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma gli acquista il dipinto Focolare esposto nell'esposizione internazionale di Roma.. Finalmente alla fine dello stesso anno vince il Pensionato Artistico Nazionale . Agli inizi dell'anno nuovo è già a Parigi insieme al padre per studiare nei musei le rotazioni della luce negli antichi e moderni pittori, tra i quali innanzitutto Georges Seurat. . In questo periodo l'artista alterna così opere di ascendenza futurista (è amico di Filippo Tommaso Marinetti) ad altre di influenza cézanniana. . Sperimenta nuove ricette pittoriche e frequenta il Gabinetto delle Stampe. Egli inoltre appare ben inserito nel milieu artistico ed intellettuale della capitale: è molto amico di Federico Tozzi, militare a Roma, di Luigi Trifoglio, Roberto Melli, Giacomo Balla e Mario Broglio. Tra l'agosto 1915 e il febbraio 1916 si iscrive all'istituto di musica.

I risultati dei suoi sforzi si possono vedere già nel 1916 alla LXXXV Esposizione Società Amatori e Cultori di Belle Arti, dove allestisce personalmente la sala che gli viene assegnata come l'interno di un prisma, dove i quadri e i frammenti pittorici riportano delle sagome irregolari, sghembe, legate alle complesse concezioni prospettiche delle stesse opere. Mentre l'ambiente romano grida allo scandalo e gli viene tolto il Pensionato, il cui regolamento vieta di esporre, i coniugi Signorelli, mecenati di Armando Spadini, gli acquistano dei lavori, tra cui una scultura, Pietà. Ricava allora un nuovo studio dove già abita con tutta la famiglia, nell'area archeologica della Domus Aurea. Nel frattempo, Walter Minnich, medico svizzero appassionato collezionista d'arte ed in particolare degli espressionisti tedeschi (specialmente di Max Pechstein, suo amico), rimane molto colpito dalle opere di Ferrazzi agli Amatori e Cultori, al punto che ne acquista diverse. Inoltre lo invita a soggiornare nella casa di Montreux sulle rive del Lemano. Nel 1917 espone alla Kunsthaus di Zurigo (aprile 1917), leggendo nella ricca biblioteca di Minnich (tra gli altri Ferrero, Bergson). Tali letture si vanno ad unire a tante altre delle quali l'artista continuamente si nutre: Novalis, Eschilo, Sofocle, Peguy.

Ritornato a Roma tra maggio e settembre 1917, alla fine dell'anno è chiamato ad assolvere gli obblighi del servizio militare in Sardegna.. Nel 1919, ancora in parte coinvolto dalle suggestioni futuriste, espone nella Grande Esposizione Nazionale Futurista, che si tiene a Palazzo Cova di Milano (poi a Firenze, Genova e Mosca). Nel 1921 tiene la sua prima personale nella Casa d'Arte Italiana diretta da Enrico Prampolini e Mario Recchi di area futurista. Vi espone due olii su carta, acquerelli e disegni, molti realizzati in Svizzera e in Sardegna, che vengono criticati da Cipriano Efisio Oppo su "L'idea Nazionale" (21 gennaio 1921), perché di ascendenza "nordica". In primavera partecipa alla Prima Biennale Romana.

Nel luglio del 1922 sposa Horitia, figlia di Francesco Randone, maestro ceramico, cultore di filosofie ermetiche ed animato da principi di socialismo umanitario. Da questa unione nasceranno tre figlie: Fabiola, Metella e Ilaria. Nel 1923 la personale alla Seconda Biennale Romana lo indica definitivamente quale punto di riferimento nel panorama artistico romano, innanzitutto per la nuova generazione. Tra i suoi collezionisti e mecenati spiccano i coniugi Signorelli, Emanuele Fiano e i coniugi Ottolenghi, più tardi Alfredo Casella.Tra il 1925 e il’27 studia Piero della Francesca a Firenze e Arezzo, nello stesso periodo in cui avvia gli studi per il tempietto commissionatogli dagli Ottolenghi ad Acqui Terme, architettonicamente realizzato da Marcello Piacentini. Ferrazzi ricerca in Piero stretti e assoluti principi di composizione, capaci di ordinare l'aspetto emotivo della figurazione, che nel ciclo decorativo del Mausoleo degli Ottolenghi è ispirata a temi escatologici. Nel frattempo nel 1926 partecipa all'Exhibition of Modern Italian Art allestita al Gran Central Art Galleries di New York.

Alla fine dell'anno gli viene conferito il prestigioso Premio Carnegie che, presieduto in questa edizione da Pierre Bonnard, per la prima volta viene assegnato ad un italiano. Dal 1929 occupa la cattedra di decorazione pittorica all'Accademia di Belle Arti di Roma. Gli viene inoltre dedicata la prima monografia sulla sua arte nella preziosa collana "Arte italiana Moderna", diretta da Giovanni Scheiwiller per la casa editrice Hoepli di Milano.

Gli anni Trenta si aprono con la partecipazione alla Mostra del Novecento italiano organizzata da Margherita Sarfatti a Buenos Aires , dopo che nel 1926 delle incomprensioni gli avevano fatto decidere di non esporre alla prima mostra di "Novecento italiano" (1926). Nel 1931 Cipriano Efisio Oppo, nuovo "arbitro" delle arti sotto il Regime, gli assegna una sala personale nell'ambito della Prima Quadriennale d'Arte Nazionale di Roma. Gli viene assegnato un terzo premio. Inizia le prime sperimentazioni d'encausto, suggestionato dagli affreschi ritrovati nella Villa dei Misteri di Pompei da Amedeo Maiuri. Questo decennio vede Ferrazzi pienamente partecipe al dibattito centrale sulla pittura murale, che ha i suoi "arditi" in Mario Sironi, Achille Funi, Gino Severini, Corrado Cagli, Carlo Carrà e Massimi Campigli e coinvolge figure internazionali come Le Corbusier. Ferrazzi è fermamente convinto che le arti figurative debbano entrare nella "funzione organica" svolta dall'architettura. Intanto è incaricato da Marcello Piacentini per il Ministero delle Corporazioni di realizzare i sette grandi Arazzi delle Corporazioni per il Palazzo delle Corporazioni, progettato dallo stesso Piacentini e da Antonio Vaccaro. è questa per Ferrazzi la prima grande commissione pubblica, che lo vede insieme a Mario Sironi (incaricato di una vetrata istoriata), autore di un intervento non pittorico.

Nella primavera del 1933 si trasferisce nella casa-studio che si è costruito in via di Villa Emiliani, nel quartiere Parioli, sopra la vallata del Tevere. In aprile, nonostante non sia iscritto al Partito Nazionale Fascista, viene eletto Accademico d'Italia per la classe delle Arti, scelto in una terna con Mario Sironi ed Ardengo Soffici. Mediante tale carica potrà sollecitamente adoperarsi in favore di giovani artisti (Guttuso, Ziveri, Cagli, Mafai), come dimostrano alcuni documenti conservati nell'Archivio Ferrazzi. In questi anni partecipa al Premio Carnegie, alle Biennali di Venezia , alle Sindacali e a molte mostre estere. Nel 1936 le forze intellettuali italiane e molte straniere si ritrovano al VI Convegno Volta, promosso dalla Reale Accademia d'Italia per discutere sui "Rapporti dell'architettura con le arti figurative". Oltre a Ferrazzi vengono convocati: Le Courbusier, Paul Fierens, Massimo Bontempelli, Henri Matisse, Armando Brasini, Carlo Carrà, Giuseppe Pagano, Cipriano Efisio Oppo, Marcello Piacentini, Felice Casorati, André Lhote. . Nel 1937 è nominato membro della commissione ordinatrice della Mostra d'Arte italiana all'Esposizione Universale di Parigi. Alla fine dell'anno si reca negli Stati Uniti per fare parte della giuria del Premio Carnegie che si tiene a Pittsburgh. A New York visita attentamente le gallerie, i musei soffermandosi con molta attenzione sulla collezione del Fayum conservata al Metropolitan. Prende parte ad uno degli ultimi grandi cantieri pittorici promossi dal Regime nel Palazzo di Giustizia di Milano, opera di Marcello Piacentini.

Nel 1941 porta a compimento due grandi encausti La scuola e L 'aurora sulla rotazione delle terre nella Sala del Galilei dell'Università di Padova. Nel 1943 allestisce una personale nella Galleria di Roma che raccoglie centoquarantatrè lavori oltre disegni e pastelli realizzati a partire dal 1908. . Si inaugura nel febbraio 1946 una personale di Ferrazzi, che sulle pareti della Galleria San Marco dispone un nuovo nucleo di quadri sul tema dell'Apocalisse, comprendente anche le recenti immagini della bomba di Hiroshima. La mostra è promossa dall'"Art Club". Partecipa nuovamente alle Quadriennali, Biennali e all'ultima edizione del Premio Carnegie, avvenuta nel 1950, dove invia un capolavoro proprio di questi anni: La stanza. In questo periodo si concentra soprattutto su cicli pittorici religiosi, come gli affreschi nel Santuario di Santa Rita da Cascia e nella Basilica di Santo Eugenio a Roma, realizzati entrambi nel 1951. . Nel 1954 conclude il grande mosaico, Apocalisse, che svolge sulle pareti della cripta del Mausoleo Ottolenghi. Da questo decennio trascorre molto del suo tempo nella nuova casa che si affaccia sul mare a Santa Liberata sull'Argentario. Qui si dedica principalmente alla scultura sbozzando le pietre naturali infisse nel terreno e i blocchi di nenfro delle cave di Canino, che poi completa con la pittura. Tale complesso scultoreo, che riprende tanti temi trattati lungo l'intero arco della sua attività, comprende il suggestivo Teatro della vita, che racchiude e completa idealmente il suo lungo cammino nell'arte.

BIBLIOGRAFIA: Ferrazzi, monografia con autopresentazione dell'artista, Milano 1929; C.L. Ragghianti, J. Recupero, Ferrazzi., Roma 1974; E. CARli, Ferrazzi. scultore, Firenze 1974;Ferruccio Ferrazzi dal 1916 al 1946, catalogo della mostra, a cura di B. Mantura, Spoleto 1989; I miti di Ferrazzi, catalogo della mostra a cura di V. Rivosecchi, testo di M. Quesada, biografia di F.R. Morelli, Roma 1992; Ferruccio Ferrazzi, il disegno, catalogo della mostra a cura di F. D’Amico, W. Guadagnini, G. Roganti, Modena 1993; Venezia e la Biennale, i percorsi del gusto, catalogo della mostra a cura di F. Scotton, Venezia 1995.

Buone condizioni, leggere cadute di colore -

Lotto 142 FERRUCCIO FERRAZZI

Roma, 1891 - 1978

Carrettiere romano, 1936

Olio su tavola, 20 x 14 cm

Firma e dedica in basso a destra: “A Emilio Cecchi, con amicizia”, Ferrazzi

Autentica su foto dell’Archivio Ferrazzi, Roma, 2010

Buone condizioni, piccola fêlure in alto a sinistra

Cornice, senza vetro, passepartout -

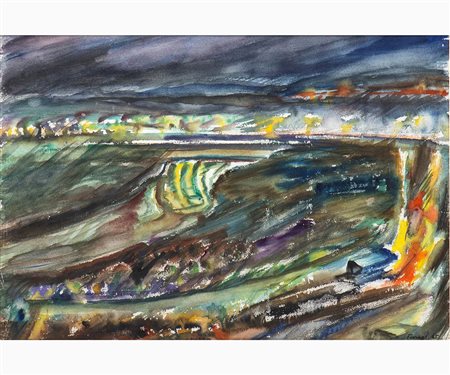

Lotto 143 FERRUCCIO FERRAZZI

Roma, 1891 - 1978

Tevere da Piazza delle Muse, 1945

Acquerello su carta, 30 x 45 cm

Firma, titolo e data in basso a destra: Ferrazzi Tevere da Piazza delle Muse, 1945

Etichetta al retro della Galleria La Scaletta, San Polo di Reggio Emilia

Autentica su foto di Fabiola Ferrazzi

Buone condizioni

Cornice, vetro e passepartout

-

Lotto 144 FERRUCCIO FERRAZZI

Roma, 1891 - 1978

Il Piccolo Pescatore, 1944

Olio su tavola, 74 x 47 cm

Al retro vi sono degli studi di teste con appunti sulle colorazioni

Firma e data in basso a sinistra: Ferrazzi 1944

Etichetta al retro della Galleria Trimarchi Arte Moderna, Bologna, 1991

Etichetta della XXVI Biennale d’Arte di Venezia, 1952, n° 622

Etichetta al retro della XXVI Biennale de Venise / Exposition d'Art Italien Moderne a Athenes et Dans l'Orient Mediterraneen

PUBBLICAZIONI ED ESPOSIZIONI: “I Maestri della Scuola Romana”, a cura di A. Statuti, Firenze, 2014, pp. 78-79;

“I miti di Ferrazzi”, a cura di V. Rivosecchi, Edizioni Netta Vespignani, Roma, 1992, p. 18;

“Ferruccio Ferrazzi”, a cura di M. Quesada, Trimarchi Arte Moderna, Milano, 1991, n° 6.

Buone condizioni

Cornice, senza vetro