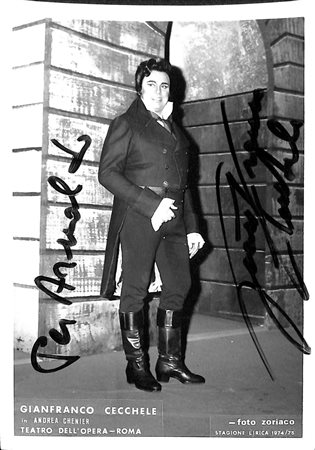

ASTA 94 - GRANDI CANTANTI D'OPERA: LA COLLEZIONE LA GUARDIA DI FOTOGRAFIE CON AUTOGRAFO (1890 – ‘2000)

-

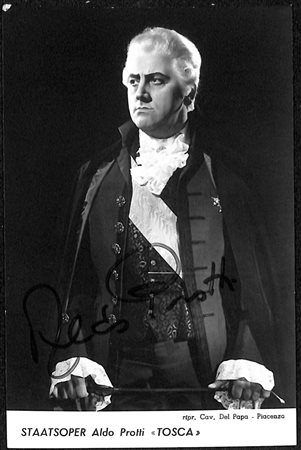

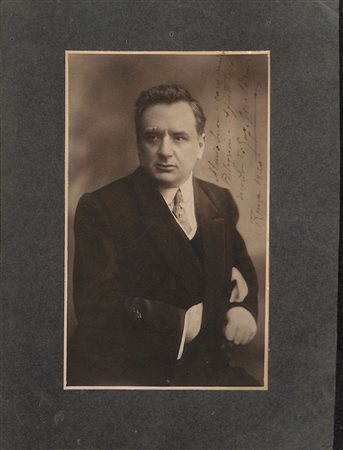

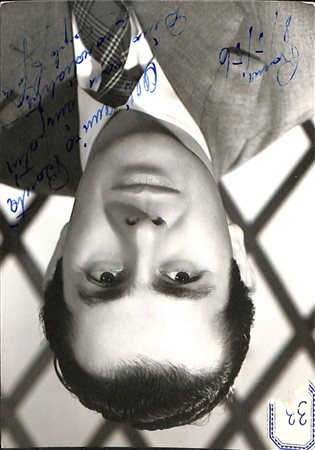

Lot 49 Aldo Protti (Cremona 1920 – Cremona 1995)

Inizia a farsi conoscere durante la seconda guerra mondiale partecipando alla trasmissione radiofonica "L'ora del soldato", che l'EIAR dedicava alle forze armate. È poi volontario, sotto la Repubblica Sociale Italiana, nella Guardia Nazionale Repubblicana[1]; non trova invece riscontro una sua presunta militanza nelle brigate nere, che lo avrebbe visto coinvolto in azioni di rastrellamento contro civili e partigiani nella zona della Val di Susa[2].

Terminato il conflitto, frequenta il Conservatorio di Parma e nel 1948 vince il concorso nazionale di canto indetto a Bologna dall'ENAL.

Il debutto avviene il 9 ottobre 1948 al Teatro Pergolesi di Jesi, dove interpreta come protagonista Il barbiere di Siviglia. Nell'aprile del 1950 debutta al Teatro alla Scala di Milano in Aida[3], iniziando una carriera internazionale che lo porterà nei più importanti teatri del mondo.

Oltre alla frequente presenza alla Scala per tutti gli anni cinquanta, particolarmente fortunata è la collaborazione con Herbert von Karajan alla Staatsoper di Vienna, dove è costantemente presente dal 1957 al 73 in circa 380 recite.[3]. Appare anche a Chicago e in Sudamerica (Caracas, Buenos Aires). Nel 1961 partecipa alla seconda tournée lirica di artisti italiani in Giappone, di cui rimangono le registrazioni video di Rigoletto, Aida, Andrea Chénier e Pagliacci.[3].

Importante è anche la collaborazione con la RAI, dall'edizione televisiva di Rigoletto del 1955, con la regia di Franco Enriquez, a diverse registrazioni radiofoniche: La forza del destino, Falstaff (Ford), Francesca da Rimini, L'olandese volante, La sposa di Corinto di Pietro Canonica, La morte di Danton di Gottfried von Einem, Genoveva di Schumann. Esegue anche l'oratorio La resurrezione di Cristo di Lorenzo Perosi.

Approda tardivamente nel 1985 con Rigoletto al Metropolitan di New York, con il quale fa un tour di grande successo negli States.

L'addio alle scene avviene nel 1989 con una recita di Nabucco a Roncole Verdi, davanti alla casa natale del maestro, nell'ambito del Verdianeum Festival che aveva contribuito ad organizzare. Continua a cantare e insegnare fino all'ultima apparizione in pubblico nel 1995, quando riceve il premio Caruso a Lastra a Signa.

Protti vestì i personaggi di circa cinquanta opere, con una preferenza per il repertorio verdiano; svolse inoltre una notevole attività concertistica. L'opera maggiormente eseguita fu Rigoletto, interpretata quattrocentoventicinque volte[3].

Fotografia con firma autografa del celebre baritono nell'opera la Tosca

Ottimo stato

Fotografia; 14,8x10,3 cm -

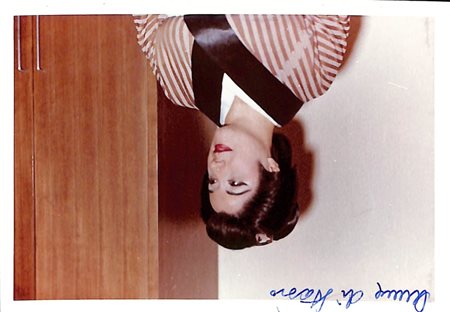

Lot 50 Celestina Casapietra

Ritratto autografo della soprano nelle vesti di Manon Lescaut a Torre del Lago, datato agosto 1975.

Ottimo stato

Fotografia; 14,8x10,30 cm -

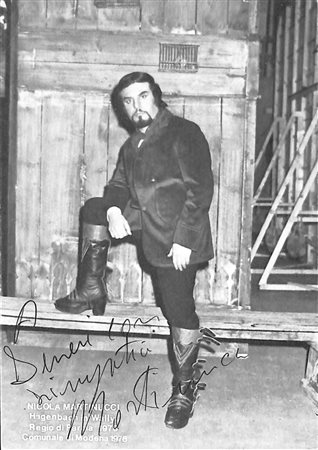

Lot 51 Nicola Martinucci (Taranto 1941)

Intraprende lo studio del canto con Marcello del Monaco, proseguendo successivamente con Corti e Ostini.

Nel 1966 vince il concorso indetto dall'Associazione Lirica Concertistica Italiana, grazie al quale debutta ne Il trovatore.

Dopo una gavetta di quasi dieci anni, nel 1980 si afferma sul panorama lirico mondiale, come nuova voce di tenore eroico, in Aida all'Arena di Verona. Da quel momento sarà presente ogni anno, sino al 2006, nella programmazione areniana in opere come Aida, Turandot, Andrea Chenier, Tosca, La forza del destino, Pagliacci.

Inaugura più volte negli anni ottanta la stagione del Teatro alla Scala, dove canta Turandot, Andrea Chenier, Il tabarro, I Lombardi alla prima crociata, Tosca, Manon Lescaut, La Fanciulla del West, Adriana Lecouvrer. Rimasta negli annali la sua Turandot diretta da Georges Prêtre nel 2001.

Si esibisce inoltre al Teatro dell'Opera di Roma, Teatro Comunale di Firenze, Metropolitan, Royal Opera House di Londra, Staatsoper di Vienna, Opernhaus di Zurigo, Deutsche Oper di Berlino.

Si cimenta anche in opere moderne, come Salvatore Giuliano di Lorenzo Ferrero, composta da una sua idea, e La lupa di Tutino.

Si ritira dalle scene dopo circa quarantacinque anni di carriera cantando nel 2009 Turandot a Seoul Art Center.

Dal 2010 si dedica all'insegnamento con master class in tutto il mondo.

Fotografia con firma autografa del celebre tenore nei panni di Hegenbach nella Wally

Ottimo stato

Fotografia; 14,8x10,3 cm -

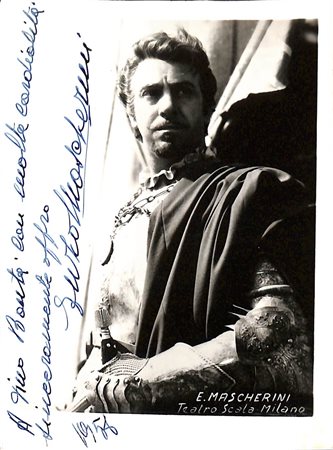

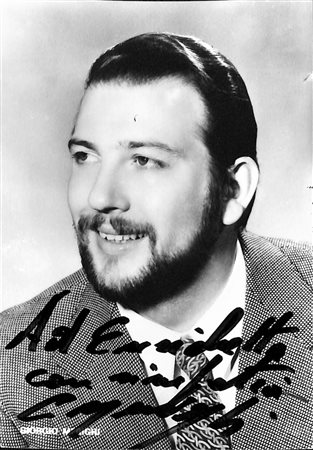

Lot 52 Enzo Mascherini (Firenze 1910 - Livorno 1981)

Dopo aver studiato con Titta Ruffo e Riccardo Stracciari debuttò nel 1937 ne La traviata. Nel 1939 debuttò al Teatro San Carlo di Napoli e nel 1940 alla Scala.

Terminato il secondo conflitto mondiale ebbe inizio la carriera internazionale, che lo portò a cantare a Parigi, Praga, Vienna, Chicago, Rio de Janeiro, Londra, San Francisco, Città del Messico, oltre alla presenza nei principali teatri italiani.

Tra il 1946 e il 1947 interpretò alla New York City Opera La bohème, La traviata, Rigoletto, Andrea Chénier, Il barbiere di Siviglia, Pagliacci. Il 7 dicembre 1949 debuttò con La bohème al Metropolitan di New York, dove cantò nella stessa stagione anche La traviata, Rigoletto, Manon Lescaut, Faust, per un totale di 7 recite.[1]. Nel 1949 partecipò alla versione cinematografica de Il trovatore.

Nel 1951 cantò ne I vespri siciliani, con Maria Callas, al Maggio Musicale Fiorentino e nello spettacolo d'apertura della Scala. Ancora in occasione dell'inaugurazione della stagione del teatro milanese, sempre con la Callas, interpretò l'anno successivo Macbeth. Nel 1955 partecipò a Firenze a una storica ripresa di Don Sebastiano. Dopo il ritiro dalle scene si dedicò all'insegnamento.

fotografia con firma autografa del celebre baritono

Ottimo stato

Fotografia; 13x17,8 cm -

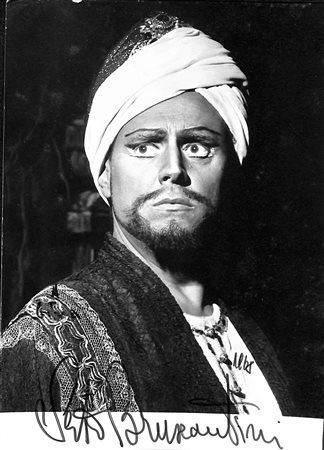

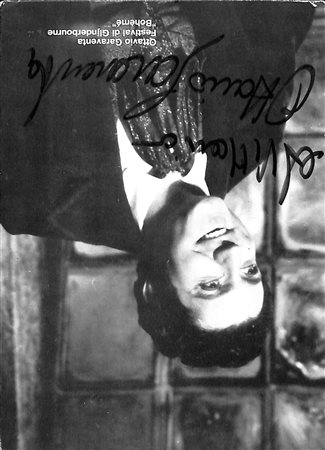

Lot 53 Sesto Bruscantini (Civitanova Marche 1919 – Civitanova Marche 2003)

Fin dall'infanzia manifestò il proprio talento teatrale "recitando" il Minuetto di Luigi Boccherini a soli otto anni. Nel 1939 cantò nella commedia musicale La Geisha di Sidney Jones al Teatro Beniamino Gigli di Civitanova Marche (oggi Teatro Rossini).

Il giovane Bruscantini era stato “stregato” dall'opera, conquistato in particolare dal Mefistofele di Giulio Neri. Pur conseguendo la laurea in legge, deluse le speranze del padre avvocato e, incoraggiato da successi in piccoli concerti, complice uno zio melomane, proseguì gli studi musicali, debuttando nel 1946 nella città natale come Colline ne La bohème. Nello stesso anno fece una felice audizione in casa di Beniamino Gigli, che ne confermò il registro di basso.

Perfezionatosi in seguito al Conservatorio Santa Cecilia con il maestro Luigi Ricci, nel 1947 vinse il “Torneo per giovani cantanti lirici” indetto dalla neonata RAI, con la quale iniziò un periodo di intensa collaborazione. Il debutto scaligero del marzo 1949 ne Il matrimonio segreto sancì definitivamente l'avvio di una carriera quarantennale.

Iniziò l'attività internazionale al Festival di Glyndebourne nel 1951, imponendosi subito come raffinato interprete mozartiano e rivestendo successivamente i panni di un gran numero di celebri personaggi del repertorio comico sette-ottocentesco: da ricordare in particolare Dandini ne La Cenerentola, Selim ne Il Turco in Italia, Figaro, sia de Le nozze di Figaro che de Il barbiere di Siviglia, oltre a Don Pasquale e Dulcamara. Partecipò a spettacoli di portata storica: uno per tutti, la prima rappresentazione in epoca contemporanea del già citato Turco in Italia, il 22 ottobre 1950 al Teatro Argentina di Roma, direttore Gianandrea Gavazzeni, con Maria Callas e Mariano Stabile.

A partire dagli anni sessanta si distinse anche nel repertorio di marca belcantistica e drammatica: notevolissimi furono l'Alfonso di Castiglia de La Favorita, Zurga de Les pêcheurs de perles e diversi personaggi verdiani, come Rigoletto, Germont, Posa, Falstaff, Melitone.

A soli due anni dal tardivo debutto al Metropolitan, fu ospite d'onore, il 23 ottobre 1983, nella serata di gala per il centenario del massimo teatro newyorkese.

Una voce estremamente duttile e una presenza scenica straordinaria, unite a grande classe e compostezza, hanno sempre caratterizzato Bruscantini, permettendogli di percorrere in pratica l'intero arco storico della musica vocale, da Il combattimento di Tancredi e Clorinda di Claudio Monteverdi del 1624, alla modernità dell'Oedipus rex di Igor' Stravinskij, passando attraverso le Cantate bachiane e la musica da concerto di più varia estrazione, rendendo la sua esperienza artistica pressoché unica nella storia dell'interpretazione lirica.

Fu sposato con il soprano austriaco Sena Jurinac dal 1953 al 1956.Foto autografa del celebre basso.

Ottimo stato

Fotografia; 24x17,7 cm -

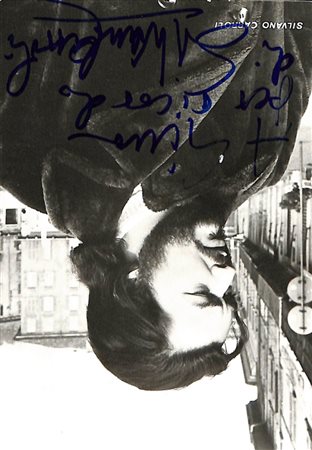

Lot 54 Silvano Carroli (Venezia 1939 – Lucca 2020)

Orfano di padre a soli sei anni, prese a frequentare l'oratorio della Basilica di San Marco, ma esigenze familiari lo costrinsero a sospendere per diverso tempo lo studio della musica. Solo dopo essersi fidanzato con la sua futura moglie decise di intraprendere la carriera di cantante lirico. Studiò col maestro Marcello Del Monaco e si perfezionò in seguito con Mario Del Monaco. Successivamente fu ammesso alla scuola di formazione del Teatro La Fenice di Venezia, sotto la guida dei maestri Mario Labroca, Francesco Siciliani e Floris Ammannati, debuttandovi nel 1963 come Marcello ne La bohème di Giacomo Puccini, accanto a Mirella Freni e Giacomo Aragall, con la regia di Franco Zeffirelli. Già dal 1966 iniziò ad affrontare i più impegnativi ruoli del repertorio. Di Verdi interpretò Ezio nell'Attila, Jago in Otello, Renato in Un ballo in maschera, Don Carlo ne La forza del destino, Monforte ne I vespri siciliani, Giorgio Germont ne La traviata, Simon Boccanegra, Macbeth, Nabucodonosor in Nabucco, Roger in Jérusalem, Pagano ne I Lombardi alla prima crociata, Amonasro in Aida.

Di altri autori, Jack Rance ne La fanciulla del West, Michele ne Il tabarro, Scarpia nella Tosca, Alfio nella Cavalleria rusticana, Barnaba ne La Gioconda, Tonio nei Pagliacci, Gianciotto in Francesca da Rimini, Enrico nella Lucia di Lammermoor, Il Duca D'Alba, il Gran Sacerdote del Samson et Dalila.

Cantò con molti illustri colleghi, tra cui Boris Christoff, Mario Del Monaco, Magda Olivero, Carlo Bergonzi, Cesare Siepi, Raina Kabaivanska, Ghena Dimitrova, Montserrat Caballé, Maria Dragoni, Plácido Domingo, Luciano Pavarotti, José Carreras, Nicolai Ghiaurov, e sotto la guida di celebri direttori, come James Levine, Carlos Kleiber, Zubin Mehta, Peter Maag, Wolfgang Sawallisch, Franco Capuana, Francesco Molinari Pradelli, Giuseppe Sinopoli, Bruno Bartoletti, Claudio Abbado.

Nell'agosto 2007 all'Arena di Verona aggiunse con successo alle interpretazioni da baritono quella come basso nel ruolo verdiano di Zaccaria (esistono alcune registrazioni live dove canta anche nel registro di tenore).

Il 2008 lo vide protagonista in due produzioni della Fanciulla del west: a Roma e al Convent Garden (con Josè Cura e la direzione di Antonio Pappano). In questa occasione il prestigioso Times elogiò Carroli come star della serata, per il suo Jack Rance reso con voce freschissima e un carisma coinvolgente, senza alcun segno di declino rispetto a 30 anni prima[senza fonte]. Nel 2009 fu Scarpia a Tel Aviv, sotto la bacchetta di Daniel Oren; molti critici hanno paragonato la sua interpretazione a quella di Tito Gobbi ed Ettore Bastianini[senza fonte]. Nello stesso anno fu anche Amonasro a Verona

Pur continuando l'attività artistica, Carroli si dedicò anche all'insegnamento come titolare della cattedra di canto presso la scuola per tenori della Fondazione Del Monaco.

Foto autografa del celebre baritono.

Ottimo stato

Fotografia; 14,8x10,2 cm -

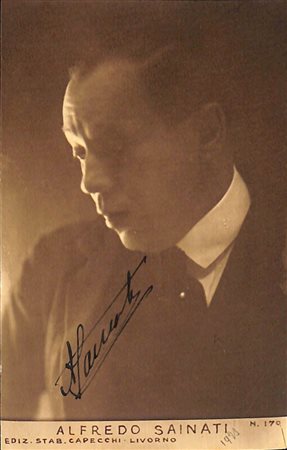

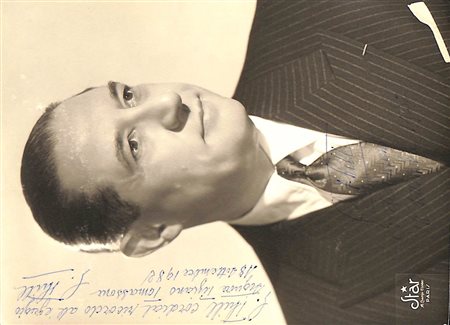

Lot 55 Alfredo Sainati (Sestri Ponente 1868 - Bertinoro 1936)

Di famiglia teatrante, recitò innanzitutto in ruoli brillanti assieme a Tina Di Lorenzo e in ruoli più drammatici con Ermete Zacconi. La sua notorietà deriva soprattutto dall'avere formato con la moglie Bella Starace[1] la Compagnia del Grand-Guignol, che portò in Italia il genere teatrale omonimo.

Il debutto avvenne a Roma, presso il Teatro Metastasio, nel 1908; la compagnia continuò a fare rappresentazioni per l'Italia fino al suo scioglimento nel 1928.

La "Compagnia italiana del Grand Guignol" rappresenta nel 1914 il testo teatrale di Luigi Chiarelli dal titolo "Extra Dry", dramma in un atto, da cui è tratto lo stesso anno il film "Extra-dry: Carnevale 1910 - Carnevale 1913". Nel 1922 rappresentò Se quell'idiota ci pensasse di Silvio Benedetti, una delle opere emblematiche del teatro del "grottesco"

cartolina autografa del celebre attore.

Ottimo stato

Cartolina fotografica -

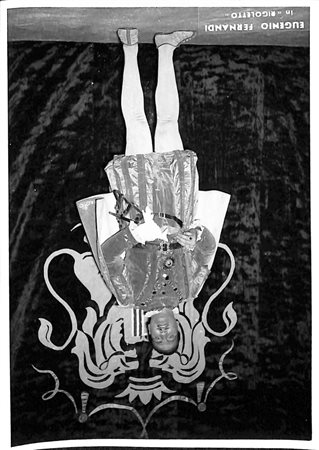

Lot 56 Eugenio Fernandi (Pisa 1924 – Rochester 1991)

Cresciuto a Valperga, compì gli studi di canto con Aureliano Pertile e completò la preparazione alla scuola del Teatro alla Scala, guadagnandosi l'apprezzamento di Victor de Sabata.

Proprio alla Scala fece la prima apparizione da protagonista nel 1954 ne La figlia del diavolo di Virgilio Mortari, seguita da Rigoletto al Coliseu dos Recreios di Lisbona e da presenze alla Fenice di Venezia, al Maggio Musicale Fiorentino e al San Carlo di Napoli.

Nel 1957 fece l'importante debutto alla Staatsoper di Vienna come Cavaradossi, seguito l'anno successivo da Don Carlo al Festival di Salisburgo in una celebre edizione diretta da Herbert von Karajan. L'affermazione definitiva avvenne nello stesso anno, di nuovo al Teatro alla Scala, in Madama Butterfly.

Sempre nel 1958 esordì al Metropolitan Opera di New York, ancora nel ruolo di Pinkerton. Cantò al Met in otto stagioni fino al 1971 affrontando tredici ruoli, tra i quali Cavaradossi, Edgardo, Enzo, Alfredo, Radames, Don Carlo, Arrigo.

Si trasferì poi a West Orange, dove cantò con la "New Jersey State Opera Company".

Foto autografa del celebre Tenore, nell'opera Rigoletto. Datata 19/11/1954

Ottimo stato

Fotografia; 14,2x10,1 cm -

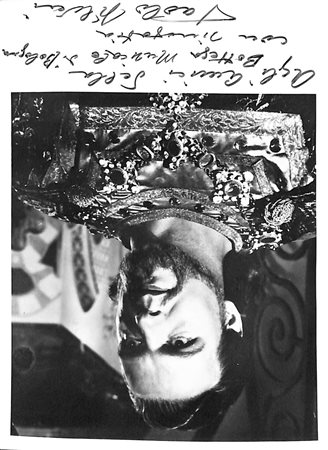

Lot 57 Rosetta Noli (Genova 1922 – Genova 2018)

Debutta nel 1948 come Nedda in Pagliacci, iniziando una carriera breve ma intensa, che la porta al Teatro dell'Opera di Roma come Micaela in Carmen, accanto a Giulietta Simionato e Mario Del Monaco, e come Margherita in Mefistofele, che fu il ruolo prediletto e per il quale è maggiormente ricordata. Sempre in Mefistofele, nel 1952 debutta alla Scala, dove è presente per due stagioni interpretando La bohème, Faust e L'amore di Danae. Appare nei principali teatri italiani e francesi, oltre che nei titoli già citati, in Manon, Otello, La traviata, Madama Butterfly, Turandot (Liù), La bohème di Ruggero Leoncavallo. Dopo il ritiro dalle scene svolge per lungo tempo l'attività di insegnante a Genova, Vercelli e alla scuola dell'Opera di Parigi. Era zia del tenore Ottavio Garaventa.

Foto autografa dell’artista, nell'opera Mefistofele.

Ottimo stato

Fotografia; 14,5x10,5 cm -

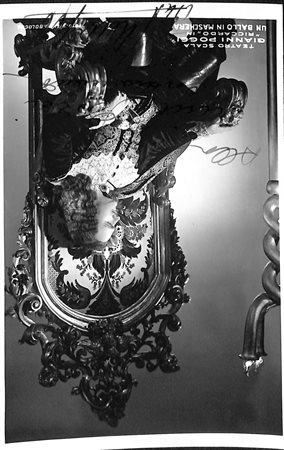

Lot 58 Gianni Poggi (Piacenza 1921 – Piacenza 1989)

Studiò dapprima a Bologna con il soprano Valeria Manna ed in seguito a Milano con il baritono Emilio Ghirardini, esordendo in Nabucco al teatro Massimo di Palermo nel 1947. Nella stessa stagione si esibì anche nel ruolo di Rodolfo in sostituzione di un collega, ottenendo grande successo.

Ancora in parte per una circostanza imprevista (era attesa la presenza di Jussi Björling, che poi non si concretizzò), l'anno successivo, a soli 26 anni, debuttò con successo alla Scala in Un ballo in maschera. Fu l'inizio di un'assidua collaborazione con il teatro milanese, che vide Poggi presente in cartellone, con brevi interruzioni, fino al 1960[1] in svariati ruoli, tra cui Enzo, Fernando, Edgardo, Duca di Mantova, Rodolfo, Cavaradossi, Faust (sia dell'opera di Gounod che di Mefistofele), oltre alla partecipazione a Oberto, Conte di San Bonifacio, nella prima ripresa moderna dell'opera verdiana nel 1951.

Esordì all'Arena di Verona nel 1949 nel ruolo di Lohengrin accanto a Renata Tebaldi (edizione in italiano) e si esibì in tutti i principali teatri italiani, in Sud America (Buenos Aires, Rio, San Paolo), a Barcellona, Berlino, Monte Carlo e al Metropolitan, dove fu presente per due stagioni dal 1955. In quello stesso anno sostenne l'impervio ruolo di Don Sebastiano nella storica ripresa dell'opera donizettiana al Comunale di Firenze, di cui rimane un'importante registrazione.

Dall'inizio degli anni 60 accusò un appannamento vocale, avvertibile anche nelle ultime incisioni, che non gli impedì tuttavia di apparire regolarmente, dal 59 al 64, all'Opera di Vienna, oltreché sporadicamente ancora alla Scala nel 1964 e 65[2]. Chiuse la carriera nel 1969 con una recita di Mefistofele al Teatro Municipale di Piacenza.

Foto autografa del celebre Tenore nell'opera un ballo in maschera.

Ottimo stato

Fotografia; 17,7x11,3 cm -

Lot 59 Anna Di Stasio (1936 - Roma 2011)

Anna Di Stasio ha iniziato a pensare al canto per imitare il fratello maggiore, il basso Edgardo di Stasio che ha poi svolto una discreta carriera teatrale anche al fianco della sorella con la quale piu' volte ha replicato in scena il ruolo che avevano nella vita: fratello e sorella, cioè Sparafucile e Maddalena. Appassionatasi al canto ha ottenuto dalla famiglia il permesso di trascurare gli studi di pianoforte e dedica carsi al canto con un insegnante di grandissimo prestigio: il baritono bolognese Riccardo Stracciari rimasto alla storia come il Caruso dei baritoni. Alla morte di Stracciari (1955) Anna Di Stasio, già in carriera, non si è mai piu' rivolta ad altro insegnante.

Il debutto lo aveva fatto come soprano, a Lecce, nel 1946, nel ruolo di Liù proseguendo con ruoli come Nedda, Mimì, Lisa nella Sonnambula ed anche Violetta in Traviata. Fu nel 1950 che il suo istinto artistico le suggerì di passare alla vocalità da mezzosoprano e come tale esordì quale Suzuki in Butterfly prima a Napoli e subito dopo a Roma. Con quel ruolo fu nei teatri di tutto il mondo interpretandolo ben 400 volte.

Convinta di dedicarsi ai ruoli di secondo mezzosoprano, Anna Di Stasio ebbe però occasione di esibirsi anche in ruoli primari quali Azucena, Adalgisa e una volta fu anche Amneris, al Cairo, quando dovette improvvisamente sostituire Fedora Barbieri che si era ammalata. Nel corso della sua lunga carriera ha collezionato ben 150 diversi personaggi portati ovunque in Italia e quindi in Giappone, Canada, Sud America, Nord e Sud Africa e in tutta Europa.

In teatro conobbe e sposò (1952) il tenore Augusto Pedroni, scomparso da molti anni, poco dopo che lei smise la carriera definitivamente nel 1986 con alcune recite di Chenier al San Carlo di Napoli, interpretando il bellisimo ruolo della vecchia Madelon.

Da allora si è dedicata con scrupolo e passione all'insegnamento.

Foto autografa della celebre Mezzo-soprano.

Ottimo stato

Fotografia; 13x9 cm -

Lot 60 Gino Lo Russo-Toma (Bisceglie1928 – Turi 2000)

Dopo aver studiato canto a Roma, studi poi perfezionati a Milano negli anni quaranta, ha debuttato come Duca di Mantova in una rappresentazione del Rigoletto tenutasi nel capoluogo lombardo, per poi recitare in Cavalleria rusticana, insieme al soprano Maria Caniglia[1].

Particolarmente amato dalla critica, nel corso della sua carriera si è esibito in tutta l'Europa e in Asia, interpretando nove spettacoli dei quali sono state rappresentate oltre cento repliche.

Ha registrato per la casa discografica SONORITAS la prima registrazione mondiale della Messa di Gloria in fa maggiore di Pietro Mascagni.

Dopo aver anche inaugurato diversi luoghi come il Grande Teatro al Palazzo dei Congressi di L'Aia e il Teatro Congress Centrum Rai – gebouw di Amsterdam, si è ritirato dalle scene nel 1981, iniziando a insegnare canto in Puglia. La sua attività di insegnante è proseguita fino al 1999, quando è stato aggredito da due criminali con l'intenzione di rapinarlo in casa. È morto l'anno successivo a Turi.

Foto autografa del celebre Tenore

Ottimo stato

Fotografia; 15X10,5 cm -

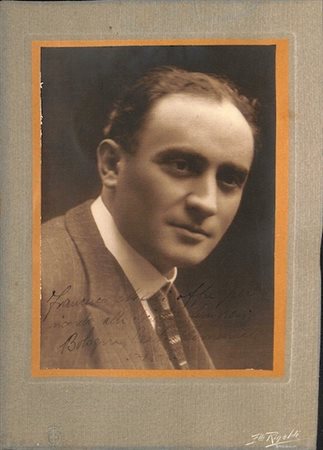

Lot 61 Gino Bechi (Firenze 1913 – Firenze 1993)

Si avvicinò alla musica a diciassette anni con i maestri Frazzi e De Giorgi, debuttando nel 1936 a Empoli come Germont ne La traviata. Ben presto divenne uno dei più importanti cantanti lirici italiani, venendo chiamato, tra gli altri, al Teatro alla Scala, all'Opera di Roma, a Lisbona e nei maggiori teatri del Sudamerica. Sono rimaste memorabili alcune interpretazioni in opere verdiane quali Otello, Rigoletto, Nabucco.

Nel 1950, in seguito alla rappresentazione di Falstaff al Covent Garden di Londra con i complessi della Scala, la critica non ebbe per lui parole di elogio, probabilmente anche per una certa nota "allergia" dei critici inglesi alle voci molto timbrate di scuola italiana[1], che oltretutto una discutibile tradizione vorrebbe estranee all'ultimo personaggio verdiano. Nel 1958 ritornò a Londra, al Drury Lane, in Guglielmo Tell, questa volta con grande successo.

Si ritirò dalle scene nel 1965. Negli anni successivi gestì una scuola di perfezionamento per giovani cantanti lirici a Firenze. Fu presidente a Siena del concorso internazionale di canto intitolato a Ettore Bastianini.

Dotato di voce di grande ampiezza, estesa e di pregevole timbro, Bechi fu uno dei più famosi cantanti lirici tra gli anni quaranta e cinquanta, formando con Maria Caniglia e Beniamino Gigli un trio di artisti la cui fama travalicò l'ambito del pubblico d'opera (vennero soprannominati scherzosamente il "Trio Lescano"[senza fonte]).

Venne scritturato più volte in film di carattere musicale, sia basati su opere liriche che non, e la sua popolarità presso il grande pubblico rimane particolarmente legata alla canzone di Cesare Andrea Bixio La strada nel bosco, colonna sonora del film Fuga a due voci, divenuta un suo cavallo di battaglia..

Foto autografa del celebre baritono

Ottimo stato

Fotografia; 18X12 cm -

Lot 62 Stefaia Moldovan ( Sieu-Odorhei 1929 - Budapest 2012)

Moldován nacque in Transilvania, Romania; suo padre era di origine armena.[2] Nel 1944, la sua famiglia si trasferì in Ungheria.[2]

Moldován ha studiato canto all'Accademia di Musica Franz Liszt di Budapest dal 1948 al 1953 come studente di Jenö Sipos. La sua carriera di cantante è iniziata come corista. Ha debuttato come cantante lirica nel 1954 al Teatro dell'Opera di Szeged nel ruolo di Mimì ne La Bohème.[1] Dal 1954 al 1961 è stata membro permanente dell'ensemble del Teatro dell'Opera di Szeged. Nel 1961 è stata ingaggiata dall'Opera Nazionale di Budapest, di cui è rimasta membro permanente dell'ensemble per oltre 25 anni fino al suo ritiro.

Moldován vi ha cantato principalmente il fach di soprano drammatico giovanile; i punti focali del suo repertorio erano i ruoli femminili nelle opere di Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini. I suoi ruoli teatrali includono Leonora ne Il trovatore, Amelia in Un ballo in maschera, Desdemona in Otello (accanto a József Simándy), i ruoli principali in Manon Lescaut e Tosca, e Minnie in La fanciulla del West. Moldován ha anche cantato, in ungherese, ruoli del repertorio operistico tedesco: Leonore in Fidelio, Agathe in Der Freischütz e Senta in Der Fliegende Holländer. Altri ruoli furono Donna Elvira in Don Giovanni e Melinda nell'opera Bánk bán di Ferenc Erkel.

Nell'ottobre 1964, apparve nella prima mondiale dell'opera Blood Wedding di Sándor Szokolay alla Budapest State Opera.

Moldován ha fatto apparizioni al Teatro Bolshoi, Leningrado, Praga, Varsavia, Brno e, nel mondo di lingua tedesca, alla Berlin State Opera e alla Komische Oper Berlin.

Moldován ha vissuto l'ultima volta a Budapest in una casa di riposo e di cura per artisti.

Foto autografa della celebre soprano.

Ottimo stato

Fotografia; 10,5x14,5 cm -

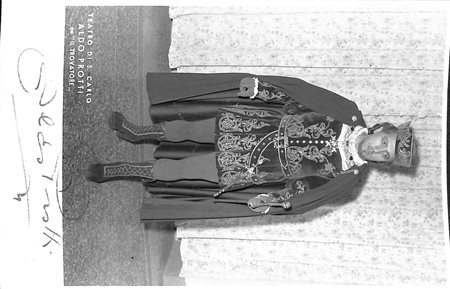

Lot 63 Alfredo De Sanctis (Brindisi 1865 – Firenze 1954)

Nacque a Brindisi da Pio e da Marianna Costantini. Figlio d'arte, fece la gavetta nella compagnia del padre impratichendosi in molti ruoli.

Nel 1898 diresse la "Compagnia drammatica del Teatro d'Arte" di Torino. Nel 1900, divenuto capocomico, formò una sua compagnia con un repertorio considerato d'eccezione per l'epoca (Ibsen, Gor'kij, Brieux, Butti, Silvio Benedetti). Nel 1921 raggiunse il massimo successo, riportando un trionfo all'Œuvre di Parigi. Fu sposato con l'attrice Alda Borelli.

Nella sua compagnia recitarono numerosi attori del XX secolo[3], tra i quali Paola Borboni, Alfredo Martinelli, Umberto Melnati, Guido Morisi, Egisto Olivieri e Amilcare Pettinelli.

Foto autografa della celebre attore e teatrante

Ottimo stato

Cartolina fotografica -

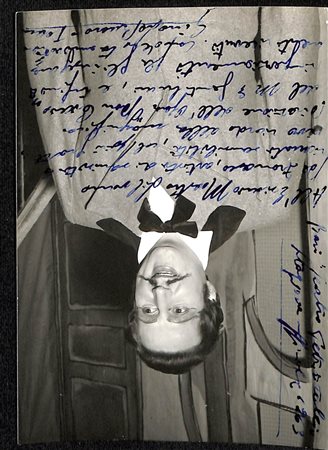

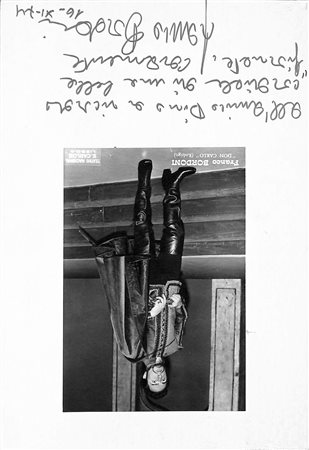

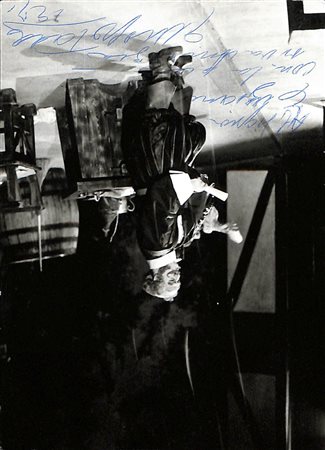

Lot 64 Franco Bordoni (Bologna 1932 – Casalecchio di Reno 2020)

Figlio di un barbiere e di una casalinga, si iscrive al conservatorio G.B. Martini di Bologna che abbandona dopo due anni e prosegue gli studi da autodidatta ascoltando e assimilando la tecnica vocale sui dischi di Beniamino Gigli e di Carlo Tagliabue.

Debutta nel 1953 al Teatro Nuovo di Imola ne La bohème di Giacomo Puccini nel ruolo di Schaunard.

Alterna alle scritture come comprimario una lunga lista di concorsi, di cui otto vinti tra i quali: Busseto 1961, Fano 1961, Lonigo 1962, Monaco di Baviera (Germania) 1962, Toulouse (Francia) 1964, Parma 1965, Barcellona (Spagna) 1966.

Il 23 dicembre 1967 per la prima rappresentazione, Bordoni viene chiamato a interpretare il ruolo di Rigoletto in sostituzione del protagonista ammalato e inizia la sua carriera di interprete soprattutto verdiano.

Dal 1967 in poi canta nei teatri delle seguenti città:

in Italia: Torino, Genova, Parma, Milano, Venezia, Verona, Bologna, Macerata, Roma, Napoli, Catania, Palermo, Cagliari, in Spagna: Barcellona, Madrid, Valencia, Bilbao, La Coruña, Tenerife, in Francia: Parigi, Marsiglia, Nizza, Bordeaux, Aix en Provence, d'Inghilterra: Londra, in Germania: Amburgo, Berlino, Monaco, Dortmund, Düsseldorf, Stoccarda, Francoforte sul Meno, in Austria: Vienna, Graz, in Svizzera: Losanna, Basilea, Zurigo, Ginevra, San Gallo, Lugano:, in U.S.A.: San Francisco, Dallas, Chicago, in Cile: Santiago del Cile, in Brasile: Rio de Janeiro, per citare i più importanti.

Nei teatri citati si affianca agli artisti a lui contemporanei, tra cui: Del Monaco, Di Stefano, Corelli, Caballé‚ Carreras, Marton, Ricciarelli, Domingo, Pavarotti, Kraus, Devia, Baltsa, Siepi, Tucker, Christoff, Serra, Aragall, Vickers, Cossotto, Kabaivanska, Zeani, Deutekom, Arroyo, Bergonzi, Giaiotti, Gedda, Giacomini, Lima, Bonisolli, Bumbry, Obratsova, Molnar, Martinucci, Dimitrova, Lavirgen, Neblett, Jones, Scotto, Freni, McCracken, Codrubas, Olivero, Merighi, Zampieri, Casolla, Cruz-Romo, Slatinaru e viene diretto dai Maestri più famosi: Freccia, Molinari Pradelli, Abbado R., Gavazzeni, De Fabritiis, Santi, Patanè, Queler, Sinopoli, Masini, Gandolfi, Guadagno, Franci, Mackerras, Neschling, Erede, Gelmetti.

Chiude la carriera a Maribor allo Slovene National Theatre nel 2000 interpretando Rodrigo nel Don Carlo di Giuseppe Verdi dopo 47 anni di attività con oltre 400 recite di Rigoletto eseguite nel ruolo principale.

La Gioconda (Barnaba) con Josè Carreras - Gran Teatro di Liceu, Barcellona 1984

Nel 2012 viene festeggiato dal Teatro Comunale di Bologna per i suoi 80 anni di età con una mostra fotografica allestita nella Rotonda Gluck che ripercorre per immagini di scena la lunga carriera baritonale. Inoltre, nell'occasione, viene girato un DVD biografico (intervista a cura del prof. Marco Beghelli docente presso l'Università di Bologna – Dipartimento delle arti visive, performative e multimediali) che raccoglie i momenti più salienti del suo percorso artistico.

Nel 2016 il musicista e scrittore Bruno Baudissone pubblica con la casa editrice Il mio libro una raccolta di interviste dedicate al mondo dell'opera dal titolo Non ti scordar di me, che racconta anche della carriera di Franco Bordoni.

Foto autografa del celebre baritono nella veste di Rodrigo nell'opera Rigoletto. Datata 16/11/1974

Ottimo stato

Fotografia; 14,5x10,2 cm -

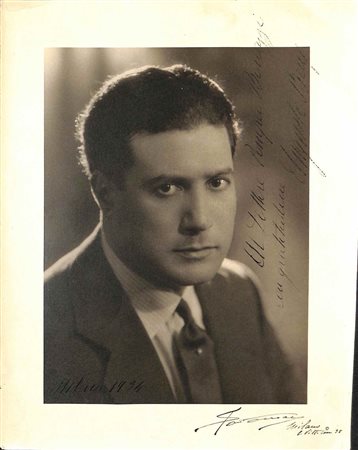

Lot 65 Giuseppe Taddei (Genova 1916 – Roma 2010)

Rivela fin dall'infanzia la sua attitudine al canto. Trasferitosi a Roma per studiare, a diciotto anni partecipa a un concorso bandito dal Teatro dell'Opera di Roma. Due anni dopo debutta al Teatro Costanzi come Araldo in Lohengrin.

Arruolatosi nel 1942, è preso prigioniero e internato nei campi di concentramento in Germania [1]. Al termine del conflitto entra a far parte del gruppo di artisti che si esibisce negli spettacoli organizzati dallo Special Service per i soldati alleati. A Salisburgo conosce Herbert Von Karajan, con il quale inizia una lunga collaborazione.

Tornato alle scene teatrali nell'immediato dopoguerra, canta per due stagioni (1946 e 1947) alla Staatsoper di Vienna, da dove inizia la carriera internazionale. Nel 1948 debutta al Teatro alla Scala. È attivo sulle scene internazionali almeno fino al 1984, anno in cui canta in L'elisir d'amore al Teatro Comunale di Firenze.

Lavora con tutti i più grandi cantanti e direttori d'orchestra, da Tullio Serafin a Zubin Mehta, dal già citato Karajan a Claudio Abbado, con il quale esegue a Vienna nel 1991 Simon Boccanegra all'età di 75 anni.

Il repertorio è estremamente vario: da Mozart al Verdi della maturità (Macbeth, Rigoletto, Simon Boccanegra, Otello), ai più importanti personaggi del verismo, tra cui Scarpia, Tonio, Schicchi Gérard. Inoltre Hans Sachs dei I maestri cantori di Norimberga, L'Olandese Volante, Il Principe Igor, I pescatori di perle, Eugenio Onieghin.

Muore nel 2010, all'età di 93 anni. Ha pubblicato l'autobiografia Ich, Falstaff (Amalthea, 2006), scritta insieme al genero Peter Launek.

Foto autografa del celebre baritono al teatro regio di Parma

Ottimo stato

Fotografia; 17,5x12,7 cm -

Lot 66 Mario Zanasi (Bologna 1927 – ? 2000)

Studiò alla scuola di perfezionamento della Scala, ed esordì nel 1953 come Monterone al Teatro Comunale di Firenze.

Cantò nei principali teatri italiani ed esteri. In particolare si esibì alla Scala, dove debuttò nel 1958 in Madama Butterfly, e dove ritornò nel 1967 (Madame Sans-Gêne, Kovancina), 69 (Luisa Miller) e 74 (Tosca). In Italia fu presente anche a Roma, Bologna, Genova, Venezia, Firenze, Napoli, Verona.

Si esibì al Metropolitan di New York, esordendovi nel 1958 accanto a Maria Callas come Germont ne La traviata, uno dei ruoli preferiti, e rimanendovi anche per la stagione successiva per un totale di 69 rappresentazioni, prevalentemente in ruoli di baritono lirico (Lucia di Lammermoor, Madama Butterfly, La bohème, Cavalleria rusticana), ma anche in alcuni ruoli drammatici (Aida, Tosca).

All'estero apparve inoltre a Vienna, Londra, Lisbona, Zurigo, San Francisco, Chicago, Dallas, Tokyo. Da ricordare in particolare un'edizione de La traviata nel 1958 alla Royal Opera House di Londra, ancora accanto alla Callas.

Pur dotato di timbro chiaro, affrontò anche titoli verdiani di stampo più drammatico, quali Un ballo in maschera, Il trovatore, Ernani, Otello, Macbeth.

Foto autografa del celebre baritono

Ottimo stato

Fotografia; 17x14,5 cm -

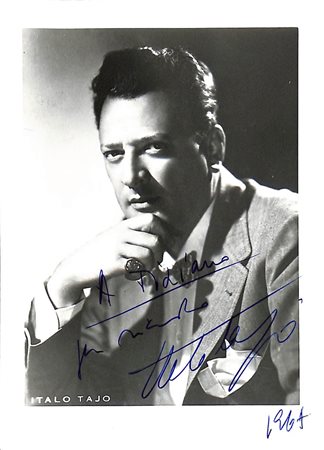

Lot 67 Italo Tajo (Pinerolo 1915 – Cincinnati 1993)

Studiò violino e canto a Torino con Nilde Stichi-Bertozzi e nel 1935 debuttò nella stessa città come Fafner ne L'oro del Reno. Nel 1939 partecipò alla prima italiana di Wozzeck al Teatro dell'Opera di Roma, nel 1940 debuttò alla Scala (dove apparirà regolarmente fino al 1956) e nel 1942 a Firenze come Leporello.

Dopo la fine del conflitto la carriera si sviluppò rapidamente a livello internazionale, con debutti a Londra, Parigi, Buenos Aires. Nel 1946 esordì negli Stati Uniti alla Lyric Opera di Chicago e nel 1948 debuttò alla San Francisco Opera e al Metropolitan (Don Basilio), iniziandovi una regolare attività prevalentemente in ruoli semiseri e buffi, quali Figaro, Leporello, Dulcamara, Don Pasquale, Gianni Schicchi.

Nonostante sia maggiormente ricordato per il repertorio comico, affrontò anche diversi ruoli drammatici, come i verdiani Banco e Attila, e Boris. Si distinse inoltre nel repertorio moderno "creando" il ruolo di Samuel nel David di Darius Milhaud e interpretando opere di Luciano Berio, Gian Francesco Malipiero, Adriano Lualdi e Luigi Nono. Partecipò alla prima italiana di Guerra e pace di Prokoviev nel 1953 a Firenze. Fu attivo anche nel musical, rilevando nel 1957 Ezio Pinza in South Pacific, seguito da Kiss Me, Kate.

Partecipò ad alcuni film-opera negli anni quaranta (Lucia di Lammermoor, L'elisir d'amore, Il barbiere di Siviglia) e negli anni ottanta ai video di Tosca come sagrestano dal Metropolitan e de La bohème come Benoit dalla San Francisco Opera.

Nel 1966 iniziò l'attività di docente presso l'università di Cincinnati, continuando ad esibirsi fino a oltre settant'anni in ruoli di caratterista (Geronte in Manon Lescaut, i già citati Benoit ne La bohème e sagrestano in Tosca), frequentemente al teatro Metropolitan, dove fece l'ultima apparizione nel 1991.

Foto autografa del celebre basso

Ottimo stato

Fotografia; 17,8x12,8 cm -

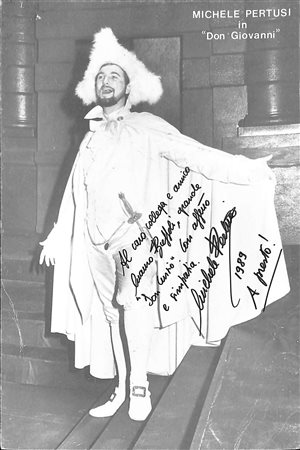

Lot 68 Michele Pertusi (Parma 1965)

Ha studiato al Conservatorio Arrigo Boito di Parma con Mauro Uberti, diplomandosi in canto e pianoforte. Ha poi seguito lezioni di Arrigo Pola, Carlo Bergonzi e Rodolfo Celletti.

Nel 1984 ha esordito come Monterone, in Piazza Duomo a Pistoia, in una versione in forma di concerto del Rigoletto diretta da Bruno Bartoletti e, dopo aver vinto il concorso indetto dal Teatro Comunale di Modena per scegliere il cast dell'Ernani, il 13 dicembre dello stesso anno ha interpretato in palcoscenico il suo primo personaggio, Silva.

Si è esibito nei più prestigiosi teatri italiani e internazionali, come La Scala di Milano, Teatro Regio di Torino, La Fenice di Venezia, il Metropolitan di New York e la Royal Opera House di Londra, diretto tra gli altri da Georg Solti, Riccardo Muti, Daniel Barenboim, Zubin Mehta.

In televisione è apparso nel ruolo di Mustafà ne L'Italiana in Algeri interpretata nel 2012 sotto la direzione di Paolo Olmi al Teatro Comunale di Bologna e trasmessa da Rai 3 nel 2013 e da Rai 5 nel 2014 e nel 2016.

Foto autografa del celebre basso-baritono nell'opera Don Giovanni, con data 1989

Ottimo stato

Fotografia; 20,5x13,5 cm -

Lot 69 Carlo Galeffi (Malamocco 1884 – Roma 1961)

Allievo prima di Giovanni Di Como e in seguito di Enrico Sbriscia nel 1903 debuttò a soli diciannove anni al Teatro Quirino di Roma in Lucia di Lammermoor.

La grande occasione gli si presentò al Teatro Adriano di Roma nel 1907, quando sostituendo Pasquale Amato in Aida ottenne un grande successo. Cantò al Metropolitan di New York nel 1910, a Chicago nel periodo 1919-21 e in tutti i principali teatri europei e sudamericani. Debutta al Teatro alla Scala il 26 ottobre 1912 in Don Carlo iniziando un sodalizio con il teatro milanese che durò fino al 1940. Fu il primo Fanuel in Nerone di Arrigo Boito e il primo Manfredo ne L'amore dei tre re di Italo Montemezzi. Partecipò alle prime assolute di tre opere di Pietro Mascagni: Amica, Parisina e Isabeau. Fu anche il primo Amfortas italiano e il primo Gianni Schicchi europeo. Particolarmente noto per le sue interpretazioni di Rigoletto, Nabucco, Simon Boccanegra, Renato, Posa, Galeffi fu rinomato baritono verdiano. Celeberrimo Rigoletto di lui Franco Abbiati scrisse: "Qualcosa di tragico, di tragicamente scespiriano si impossessava di lui quando rivestiva i panni dello sciancato buffone del Duca di Mantova (...) Grande indimenticabile artista, non voce d'oro, ma di fuoco."[2]. Voce straordinariamente ricca, estremamente personale e riconoscibile tra mille, valorizzata da una tecnica di fonazione perfetta, Lauri-Volpi la descriveva così: "Era impossibile, infatti, ascoltare una voce più rotonda e espansiva: si dilatava nella sala come se fosse composta di infiniti corpuscoli vibranti che avanzassero a ventaglio e invadessero l'atmosfera fino ad occuparla totalmente."[3] "Voce verdiana per antonomasia: sferica, vellutata, patetica e, a un momento dato, insurrezionale e tonante, da dare l'impressione di una voce plurima. Per quanto pensi a quelle che oggi vanno per la maggiore, non una può compararsi alla voce monumentale di Galeffi."[4]

Nella lunghissima carriera, durata quasi mezzo secolo, interpretò una sessantina di ruoli affermandosi come baritono nobile e "aristocratico" dal timbro tendenzialmente chiaro, in contrapposizione all'affermarsi della scuola verista. Dal 1955 al 59 insegnò canto presso il conservatorio di musica di Ankara.

"La voce che ci giunge dai suoi dischi è probabilmente, a causa delle manchevolezze dell'incisione, una fotografia sbiadita dell'originale. Ma la tecnica, lo stile, le modulazioni, il fraseggio, l'accento costituiscono un esempio al quale ci si dovrebbe rifare quasi obbligatoriamente."[5]

Fu iniziato in Massoneria nella Loggia La Concordia di Firenze il 15 febbraio 1923[6].

Foto autografa del celebre baritono datata 30/05/1914

Ottimo stato

Fotografia; 23,5x12 cm -

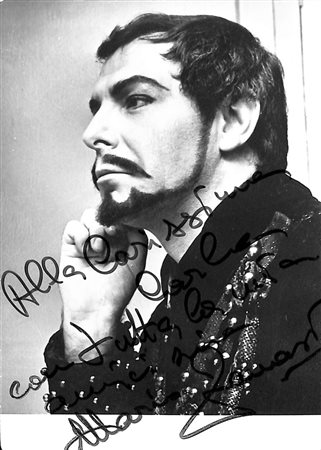

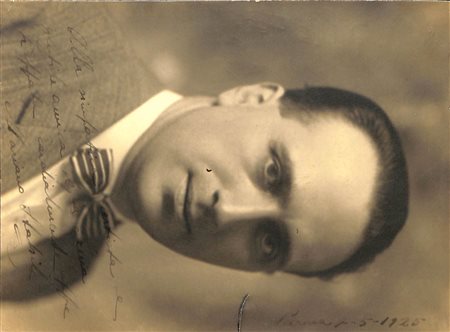

Lot 70 Aldo Protti (Cremona 1920 – Cremona 1995)

Inizia a farsi conoscere durante la seconda guerra mondiale partecipando alla trasmissione radiofonica "L'ora del soldato", che l'EIAR dedicava alle forze armate. È poi volontario, sotto la Repubblica Sociale Italiana, nella Guardia Nazionale Repubblicana; non trova invece riscontro una sua presunta militanza nelle brigate nere, che lo avrebbe visto coinvolto in azioni di rastrellamento contro civili e partigiani nella zona della Val di Susa.

Terminato il conflitto, frequenta il Conservatorio di Parma e nel 1948 vince il concorso nazionale di canto indetto a Bologna dall'ENAL.

Il debutto avviene il 9 ottobre 1948 al Teatro Pergolesi di Jesi, dove interpreta come protagonista Il barbiere di Siviglia. Nell'aprile del 1950 debutta al Teatro alla Scala di Milano in Aida, iniziando una carriera internazionale che lo porterà nei più importanti teatri del mondo.

Oltre alla frequente presenza alla Scala per tutti gli anni cinquanta, particolarmente fortunata è la collaborazione con Herbert von Karajan alla Staatsoper di Vienna, dove è costantemente presente dal 1957 al 73 in circa 380 recite. Appare anche a Chicago e in Sudamerica (Caracas, Buenos Aires). Nel 1961 partecipa alla seconda tournée lirica di artisti italiani in Giappone, di cui rimangono le registrazioni video di Rigoletto, Aida, Andrea Chénier e Pagliacci.

Importante è anche la collaborazione con la RAI, dall'edizione televisiva di Rigoletto del 1955, con la regia di Franco Enriquez, a diverse registrazioni radiofoniche: La forza del destino, Falstaff (Ford), Francesca da Rimini, L'olandese volante, La sposa di Corinto di Pietro Canonica, La morte di Danton di Gottfried von Einem, Genoveva di Schumann. Esegue anche l'oratorio La resurrezione di Cristo di Lorenzo Perosi.

Approda tardivamente nel 1985 con Rigoletto al Metropolitan di New York, con il quale fa un tour di grande successo negli States.

L'addio alle scene avviene nel 1989 con una recita di Nabucco a Roncole Verdi, davanti alla casa natale del maestro, nell'ambito del Verdianeum Festival che aveva contribuito ad organizzare. Continua a cantare e insegnare fino all'ultima apparizione in pubblico nel 1995, quando riceve il premio Caruso a Lastra a Signa.

Protti vestì i personaggi di circa cinquanta opere, con una preferenza per il repertorio verdiano; svolse inoltre una notevole attività concertistica. L'opera maggiormente eseguita fu Rigoletto, interpretata quattrocentoventicinque volte

Foto autografa del celebre baritono nell'opera trovatore

Ottimo stato

Fotografia; 17,5x11,2 cm -

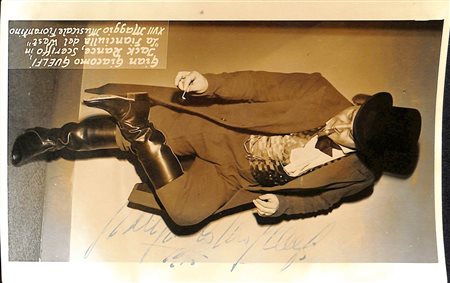

Lot 71 Giangiacomo Guelfi (Roma 1924 – Bolzano 2012)

Intraprese dapprima gli studi in legge, per poi iniziare lo studio del canto con Titta Ruffo a Firenze e debuttare in Rigoletto a Spoleto nel 1950, nell'ambito del Teatro lirico sperimentale "Adriano Belli"[1].

Due anni più tardi arrivò l'importante debutto alla Scala, cui seguirono apparizioni nei principali teatri italiani, tra i quali Napoli, Venezia, Firenze, Palermo, Roma, oltre a una regolare presenza all'Arena di Verona.

Fu presente anche all'estero, in Europa (Londra, Lisbona, Berlino), e negli Stati Uniti d'America, esordendo alla Lyric Opera di Chicago nel 1954 e al Metropolitan nel 1970. Apparve anche a Buenos Aires e Rio de Janeiro.

È stato apprezzato nei ruoli verdiani di opere come Nabucco, I due Foscari, Macbeth, Attila, I vespri siciliani, oltre che in titoli dell'opera verista, quali Andrea Chénier, Tosca, La fanciulla del West. Ha partecipato anche a lavori contemporanei, tra cui la prima de La figlia di Jorio di Ildebrando Pizzetti a Napoli nel 1954.

È possibile ascoltarlo in un'ampia discografia, in larga parte di registrazioni dal vivo.

Foto autografa del celebre baritono nell'opera La fanciulla del west, nelle vesti dello sceriffo

Ottimo stato

Fotografia; 18X11,5 cm -

Lot 72 Paolo Silveri (Ofena1913 – Roma 2001)

Studiò a Roma, dapprima privatamente con Luigi Perugini e poi al Conservatorio Santa Cecilia, anche nella classe di Riccardo Stracciari, esordendo nel registro di basso nel 1939 al Teatro dell'Opera di Roma ne I maestri cantori di Norimberga. Dopo un'interruzione dovuta al periodo bellico e un ulteriore periodo di studio, debuttò come baritono nel gennaio 1944, ancora all'Opera di Roma, nel ruolo di Germont.

Iniziò una rapida carriera nei teatri italiani, tra cui in particolare il San Carlo di Napoli, fino al debutto nel 1949 nel ruolo del Conte di Luna alla Scala, dove ritornerà regolarmente fino al 1955. Si esibì nel contempo nei più importanti teatri esteri: Royal Opera House di Londra (dal '46 stabilmente fino agli anni 50, cantando abitualmente anche le opere italiane tradotte in inglese), Opera di Parigi, Vienna, Glyndebourne. Nel 1950 esordì al Metropolitan in Don Giovanni, interpretando poi diversi altri ruoli, tra cui Rigoletto, il Marchese di Posa, Iago. Apparve anche in Sud America.

Acquisì notorietà principalmente per l'interpretazione dei grandi ruoli verdiani (soprattutto Rigoletto, che interpretò in oltre cinquecento recite), distinguendosi anche come Figaro, Barnaba, Scarpia, Guglielmo Tell, Boris. Si esibì anche nel registro di tenore, interpretando Otello a Dublino nel 1959, non dando poi seguito alla nuova veste e ritornando ai ruoli di baritono. Grazie anche alla presenza scenica, partecipò alla stagione dei film d'opera italiani tra gli anni '50 e '60, interpretando La Favorita accanto a Sophia Loren.

Si ritirò dalle scene nel 1968 con un'ultima recita di Rigoletto a Budapest, con accanto nel ruolo di Gilda la figlia Silvia. Si dedicò in seguito all'insegnamento, anche come docente in conservatorio, e fu attivo come operatore culturale, specialmente in Inghilterra e Irlanda. Nel 1983 scrisse un'autobiografia tradotta in inglese.

Foto autografa del celebre baritono.

Ottimo stato

Fotografia; 17,5x13 cm -

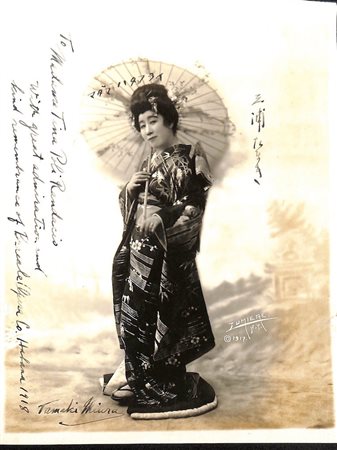

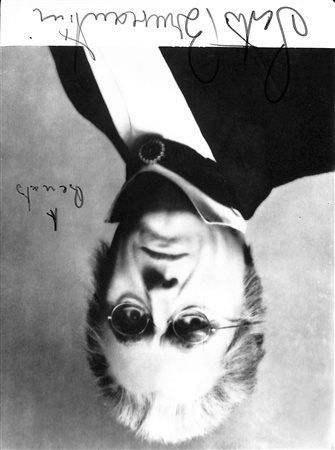

Lot 73 Tamaki Miura (giapponese: 三浦環, 1884 – 1946)

Tamaki fece il suo esordio operistico a Tokyo nel 1911 e nello stesso anno andò in Europa per finire gli studi. Fu lanciata come Cio-Cio-San con l'innovativo regista Vladimir Rosing come parte della sua stagione lirica che terrà per gli alleati nel maggio e nel giugno 1915 al London Opera House.

Nell'autunno del 1915 ha interpretato il ruolo per la prima volta in America a Boston. La performance portò ulteriormente giudizi positivi sia in Madama Butterfly sia nell'Iris di Mascagni a New York, San Francisco e Chicago, prima di tornare a Londra per lavorare con la Beecham Company. Nel 1918 tornò negli Stati Uniti, dove per due stagioni si è esibita sia nella Madama Butterfly sia nella Madame Chrysanthème di André Messager. Quest'ultima non è stata ben accolta, essendo vista come un rifacimento della Madama Butterfly. Nel 1920 fu ospiti dei migliori teatri di Monte Carlo, Barcellona, Firenze e Roma. Al suo ritorno in Giappone da questo giro, si fermò a Nagasaki nel 1922 per una serie di concerti.

Nel 1924 Miura tornò negli Stati Uniti per esibirsi con la Compagnia Teatrale di San Carlo. Due anni più tardi tornò a Chicago per interpretare ruoli principali nella compagnia teatrale della Manhattan Opera di New York Namiko-San. Dopo questo ha partecipato a diversi tour e ha cantato in Italia (nel marzo del 1931 si è esibita al Teatro Verdi di Pisa con il tenore Armando Bini, al Carani di Sassuolo la cui costruzione terminò a fine anno 1930 e dove la Miura il 29 aprile 1931 inaugurò la stagione operistica, a Modena, a Livorno, Firenze, Lucca, Pistoia, Torino, Novi Ligure, Rimini) prima di tornare in Giappone nel 1932.

La sua statua, con quella di Puccini, può essere vista al Glover Garden di Nagasaki.

Scrive il quotidiano "Il Popolo Toscano" il 2 marzo 1931 dopo il successo al teatro Verdi di Pisa: " Tamaki Miura se non è la soprano di gran voce è però la donna tra le poche che sanno interpretare in tutta la sua più squisita sensibilità scenica il carattere del tipo impersonato. Non molta voce abbiamo detto ma fine, delicata, intonatissima che negli acuti rivela delle doti eccellenti. Assoluta padronanza di scena in tutti i punti più caratteristici e drammatici e tale da compensare ad usura ogni altra esigenza non soddisfatta. L'appassionata e dolorante figura di Butterfly nella figurina aggraziata e sentimentale della Miura emerge viva e palpitante, commovente ed avvincente mentre la dolcissima musica pucciniana trasporta e conquide".

Foto autografa della celebre soprano giapponese.

Ottimo stato

Fotografia; 25x19,2 cm -

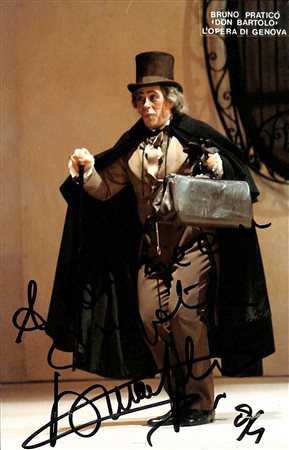

Lot 74 Bruno Praticò (Aosta 1958)

Allievo del baritono Giuseppe Valdengo, ha frequentato i corsi di perfezionamento del Teatro alla Scala e di Rodolfo Celletti. Artista poliedrico, è considerato tra i maggiori interpreti dei ruoli da basso buffo. È regolarmente invitato nei più importanti teatri del mondo come il Metropolitan di New York, il Covent Garden di Londra e il Teatro alla Scala di Milano.

Con all'attivo più di cento ruoli debuttati, il suo ampio repertorio va dal Settecento napoletano, passando per Mozart e Rossini, fino a Bellini, Donizetti, Verdi e Puccini. La sua versatilità lo ha portato ad affrontare il repertorio del Novecento fino ad essere interprete di diverse opere contemporanee, come Divorzio all'italiana di Giorgio Battistelli (Nancy, 2009) e Cenerentola.com di Lucio Gregoretti e Nicola Sani (Palermo, 2011).

Particolarmente legato al Rossini Opera Festival di Pesaro, nel 1998 gli è stato assegnato il premio Rossini d'oro per la sua interpretazione del ruolo di Don Magnifico ne La Cenerentola di Rossini. Fra le numerose interpretazioni pesaresi si segnalano Il viaggio a Reims, La Cenerentola, La gazzetta, L'equivoco stravagante, Il Conte Ory e Torvaldo e Dorliska.

Della sua ricca produzione discografica si segnalano Il barbiere di Siviglia (Bartolo; EMI), L'elisir d'amore (Dulcamara; Erato), Il signor Bruschino e La cambiale di matrimonio (Claves), Lakmé di Delibes, Don Quichotte di Massenet e La bohème di Leoncavallo (Nuova Era), L'italiana in Londra (Bongiovanni e BMG), La romanziera e l'uomo nero di Donizetti (Opera Rara), nonché un recital con musiche di Mozart e Rossini (Bongiovanni).

Foto autografa del celebre basso-baritono in Don Bartolo. Datata 1994

Ottimo stato

Fotografia; 19,5x12,5 cm -

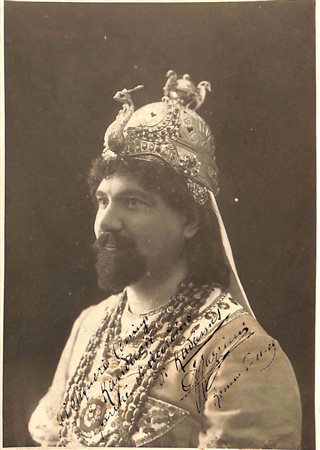

Lot 75 Eugenio Giraldoni (Marsiglia – Helsinki 1924)

Era il figlio di un altro importante baritono, Leone Giraldoni, e del soprano e violinista Carolina Ferni. Sua madre gli diede lezioni di canto ed egli fece il suo debutto a Barcellona, nel ruolo di Escamillo in Carmen, nel 1891.

Giraldoni consolidò la sua carriera presentandosi in varie teatri lirici in Italia e, nel 1898, con una tournée in Sud America. Poi, nel 1900, si guadagnò un posto nella storia dell'opera quando creò il ruolo del barone Scarpia in Tosca, al Teatro Costanzi di Roma. Cantò anche nella prima esecuzione de La figlia di Jorio di Alberto Franchetti nel principale teatro lirico italiano, La Scala di Milano, nel 1906.

Cantò in Russia e Polonia dal 1901 al 1907 e al Metropolitan Opera di New York durante la stagione 1904–05. Nel 1913, apparve all'Opéra-Comique di Parigi, nei ruoli di Scarpia e Sharpless.

Giraldoni aveva una voce scura e risonante (anche se poco chiara) e una forte presenza scenica, secondo le descrizioni contemporanee delle sue esibizioni. Oltre a Scarpia, i suoi ruoli importanti comprendevano: Don Carlo, Amonasro, Telramund, Amleto, Méphisto e Onegin. Ma come il suo diretto rivale, il baritono siciliano Mario Sammarco, lo stile di canto veemente di Giraldoni era più adatto alle opere di compositori del verismo come Pagliacci di Ruggero Leoncavallo, Andrea Chénier di Umberto Giordano, Germania e Cristoforo Colombo di Alberto Franchetti.

Dopo la prima guerra mondiale, Giraldoni cantò nel circuito dei teatri provinciali italiani. Si ritirò dal palcoscenico a Trieste nel 1921 e morì tre anni dopo in Finlandia, dove era andato ad insegnare. La sua ultima apparizione operistica era stata nel ruolo del Padre in Louise.

Giraldoni realizzò diverse registrazioni prima della prima guerra mondiale, alcune delle quali sono state ristampate su CD.

Foto autografa, datata 1920, del celebre baritono nella parte di Scarpia

Ottimo stato

Fotografia; 22,7x13,7 cm -

Lot 76 Mariano Stabile (Palermo 1888 – Milano 1968)

Nipote del patriota omonimo che fu anche sindaco di Palermo.

Studiò al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma, sotto la guida di Antonio Cotogni, ed esordì nel 1909 nella sua città natale nella Bohème e nell'Aida. Negli anni successivi si esibì sia in Italia sia all'estero ma il grande successo giunse nel 1921 quando Arturo Toscanini lo chiamò alla Scala di Milano per interpretare il ruolo di protagonista del Falstaff verdiano (opera che aveva già interpretato nel 1918 a Buenos Aires, ma nel ruolo di Ford). Proprio Falstaff diventò il suo cavallo di battaglia, impersonato circa 1 200 volte nei teatri di tutta Europa.

Il periodo tra le due guerre fu quello di massimo splendore per il baritono siciliano. Tra le sue interpretazioni dell'epoca va anche citata la prima del Belfagor di Respighi, nella stagione 1923 alla Scala.

Abbandonò le scene nel 1959 e negli ultimi anni si dedicò all'insegnamento tenendo un corso presso il conservatorio di Pesaro.

Nonostante alcune insufficienze nella voce (estensione limitata e timbro quasi tenorile), le sue interpretazioni furono sempre lineari, la sua dizione perfetta e la sua presenza scenica notevolissima.

Era sposato con il soprano Gemma Bosini ed è stato membro della Massoneria.

RIposa tumulato in un colombaro del Cimitero Maggiore di Milano.

Foto autografa del celebre baritono.

Ottimo stato

Fotografia; 23x16,9 cm -

Lot 77 Francesco Merli (Corsico 1887 – Milano 1976)

Ha studiato nella sua città, debuttando poi al Teatro alla Scala di Milano nel 1916, nel ruolo di Alvaro nel Fernando Cortez di Gaspare Spontini. Il 12 settembre 1918 è Elisero nella prima di Moïse et Pharaon di Rossini diretto da Tullio Serafin con Nazzareno De Angelis ed in dicembre canta nella prima assoluta di Urania di Alberto Favara alla Scala.

Nel 1919 al Teatro San Carlo di Napoli diretto da Leopoldo Mugnone è Luigi ne Il tabarro con Domenico Viglione Borghese e Rinuccio in Gianni Schicchi con Gilda Dalla Rizza e Viglione Borghese ed al Teatro Comunale di Bologna Paolo in Francesca da Rimini (Zandonai) diretto da Serafin con Giuseppe Nessi, nel 1920 Walter von Stolzing ne I maestri cantori di Norimberga diretto da Serafin con Maria Zamboni, Ernesto Badini ed Enrico Molinari al Teatro Regio di Torino e nel 1921 a Bologna Walter in Loreley diretto da Serafin ed al Teatro Regio di Parma Enzo ne La Gioconda con Giannina Arangi-Lombardi.

Si è esibito in molti teatri europei e americani, tra cui il Covent Garden di Londra, dove è stato il primo interprete di Calaf nella Turandot di Giacomo Puccini, compiendo anche tournée in Belgio e in Australia. Ha cantato stabilmente nell'ambito della stagione lirica del Teatro alla Scala ed in quella del Teatro dell'Opera di Roma, dove negli anni trenta del XX secolo è stato celebre nelle parti di Otello, Dick Johnson (La fanciulla del West), Sansone e Don Josè (Carmen).

Ha cantato al Metropolitan di New York quattro opere (Aida, Lucia di Lammermoor, Simon Boccanegra e Madama Butterfly) nel 1932, a fianco di illustri artisti come Lily Pons, Giuseppe De Luca, Ezio Pinza, Lawrence Tibbett (Simone e Amonasro). Il 20 marzo 1932 cantò Ah si ben mio... Di quella pira, a conclusione di un concerto di beneficenza tenutosi al Met, a fianco di Georges Thill, tenore già affermato ed acclamato in tutto il mondo. Il giovane Merli fu molto apprezzato, tanto che fu invitato a prendere parte ad un altro concerto di gala il 10 aprile dello stesso anno, insieme a Lauritz Melchior, specializzato tenore wagneriano, dotato di una voce molto potente.

Merli cantò insieme al mezzosoprano Dreda Aves il duetto dell'Aida Già i sacerdoti adunasi e l'aria dalla Forza del Destino O tu che in seno agl'angeli. Nello stesso concerto si esibì anche Lily Pons in tre brani di virtuosismo.

Il ruolo che però dette più fama al tenore Merli fu indubbiamente l'Otello di Giuseppe Verdi, interpretazione sontuosa e storicamente importante perché dette poi l'ispirazione ai successivi grandi Mario del Monaco e Plácido Domingo. Fu interprete di questo ruolo in tantissimi teatri del mondo, offrendo una sua ultima esecuzione di Otello a Trieste nel 1946, in forma di concerto, nel trentennale della sua carriera.

Foto autografa del celebre tenore datata 5/12/1922.

Ottimo stato

Fotografia; 24,8x18,2 cm -

Lot 78 Augusto Beuf (Palermo 1887 - Verona 1969)

Studia e si diploma in violoncello al Liceo musicale di Palermo.

Pur senza una precisa preparazione tecnica inizia a cantare con la compagnia di operette “Lombardo”, partecipando a un tour in Egitto. In questo paese conosce l’impresario Castellani che lo ingaggia per una tournée in Grecia e nei Balcani con la sua Compagnia d’opera itinerante.

Tornato in Italia nel 1908, debutta il ruolo del titolo in Rigoletto al Teatro Comunale di Modica in provincia di Ragusa, e poi a Palermo nella Thaïs di Massenet (un servo) a fianco di Carmen Melis e Carlo Galeffi. Ritornerà al Massimo di Palermo nel marzo del 1920 come Alfio in Cavalleria rusticana con Francesco Merli quale Turiddu e infine nel marzo del 1931 come Kurwenal in Tristano e Isotta con Renato Zanelli quale Tristano.

Possiamo datare il suo debutto professionale “ufficiale” al 1913, quando al Teatro Biondo di Palermo canta il ruolo di Alfio in Cavalleria Rusticana.

Nell'ottobre del 1917 canta al Teatro Valle di Roma in Cavalleria rusticana (Alfio) e Pagliacci (Tonio); nel 1918 al Teatro Carcano di Milano (Un ballo in maschera).

Nel 1920 completa la sua formazione a Roma con il maestro Alfredo Martini.

Canta al Costanzi in Boris Godunov, Carmen (Escamillo), e il 2 maggio del 1921 nella prima assoluta di Il piccolo Marat (Il capitano) a fianco di Hipolito Lazaro e Gilda Dalla Rizza.

Nell'estate dello stesso anno, sarà all'Anfiteatro Arena di Verona quale sacerdote di Dagon in Sansone e Dalila di Saint-Saëns, e il Capitano in Il Piccolo Marat ancora a fianco di Hipolito Lazaro. Qui, nel 1929 canterà inoltre il ruolo di Valentino nel Faust di Gounod a fianco di Ezio Pinza e Gina Cigna.

Nel 1921 lo troviamo a Genova come Giorgio Germont in La traviata.

nel 1923 torna a Roma, questa volta per la stagione del Teatro Adriano, con Guglielmo Tell,Otello (Iago), Pagliacci (Tonio), Tosca (Scarpia), Andrea Chénier (Gérard), Barbiere di Siviglia (Figaro), Lohengrin (Telramondo).

Dal 1934 inizia a cantare ruoli in tonalità di "basso", in questa nuova veste lo troviamo alla Scala di Milano come Hans Sachs in I Maestri cantori di Norimberga di Wagner, ruolo che nel 1936, canterà anche per l'EIAR (odierna RAI) di Torino, e per il Teatro Verdi di Trieste (febbraio/marzo) con Ettore Parmeggiani e Mariano Stabile.

Il 5 maggio 1935 partecipa a Firenze alla prima di Orseolo di Ildebrando Pizzetti (Alvise Fusinèr) con Tancredi Pasero, Ettore Parmeggiani, Franca Somigli e la direzione di Tullio Serafin.

Foto autografa a stampa del celebre baritono datata 1934.

Ottimo stato

Fotografia; 22,9x17 cm -

Lot 79 Renzo Mascherini (Firenze 1910 - Livorno 1981)

Dopo aver studiato con Titta Ruffo e Riccardo Stracciari debuttò nel 1937 ne La traviata. Nel 1939 debuttò al Teatro San Carlo di Napoli e nel 1940 alla Scala.

Terminato il secondo conflitto mondiale ebbe inizio la carriera internazionale, che lo portò a cantare a Parigi, Praga, Vienna, Chicago, Rio de Janeiro, Londra, San Francisco, Città del Messico, oltre alla presenza nei principali teatri italiani.

Tra il 1946 e il 1947 interpretò alla New York City Opera La bohème, La traviata, Rigoletto, Andrea Chénier, Il barbiere di Siviglia, Pagliacci. Il 7 dicembre 1949 debuttò con La bohème al Metropolitan di New York, dove cantò nella stessa stagione anche La traviata, Rigoletto, Manon Lescaut, Faust, per un totale di 7 recite.[1]. Nel 1949 partecipò alla versione cinematografica de Il trovatore.

Nel 1951 cantò ne I vespri siciliani, con Maria Callas, al Maggio Musicale Fiorentino e nello spettacolo d'apertura della Scala. Ancora in occasione dell'inaugurazione della stagione del teatro milanese, sempre con la Callas, interpretò l'anno successivo Macbeth. Nel 1955 partecipò a Firenze a una storica ripresa di Don Sebastiano. Dopo il ritiro dalle scene si dedicò all'insegnamento.

fotografia stampata con firma autografa del celebre baritono

Ottimo stato

Fotografia; 20,3x16,6 cm -

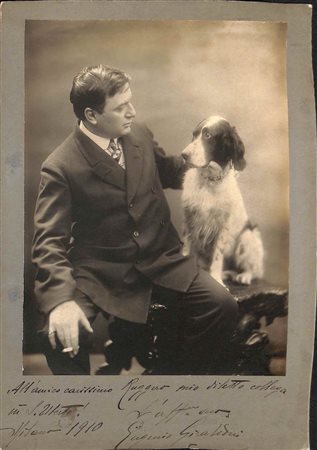

Lot 80 Emilio Ghirardini (Ferrara 1885 - Ferrara 1965)

Studiò con Lelio Casini e debuttò nel 1906 al Verdi di Trieste nel Canticum Canticorum di E.Bossi e successivamente si trasferì con la famiglia in Argentina. La prima parte della carriera si sviluppò interamente in Sudamerica e cantò al Municipal di Santiago del Chile, al Municipal di Rio de Janeiro ed all’Avana. Rientrato in Italia sul finire del 1916, per il servizio militare, prese parte alla Grande Guerra e successivamente decise di continuare la carriera in Italia. Probabilmente la prima recita che lo vide impegnato fu nel 1918 al Verdi di Ferrara in Madama Butterfly. Alternò sempre i ruoli baritonali con quelli di buffo (riuscitissima la sua interpretazione di Melitone nella Forza del Destino). Dopo il ritiro, avvenuto intorno al 1950, si dedicò all’insegnamento. Fu maestro di Renata Scotto e Luis Alva.

Foto autografa a stampa del celebre baritono datata 29/04/1925.

Ottimo stato

Fotografia; 26,2x20,5 cm -

Lot 81 Benvenuto Franci (Pienza1891 – Roma 1985)

Franci studiò canto lirico all'Accademia di Santa Cecilia a Roma con il baritono Antonio Cotogni e con Enrico Rosati.

Debuttò al Teatro Costanzi di Roma nel ruolo di Giannetto, nell'opera Lodoletta di Pietro Mascagni nel 1918, e subito dopo, sempre a Roma, interpretò il ruolo del Faraone nel Mosè di Rossini, e Ford nel Falstaff di Verdi. In seguito cantò nella prima assoluta dell'opera di Mascagni Il piccolo Marat, e come Amonasro nell'Aida di Verdi.

La sua carriera continuò brillantemente al Liceu di Barcellona, al Teatro Real di Madrid, all'Arena di Verona, al Covent Garden di Londra (dove cantò come Scarpia nella Tosca nel 1925 con la Jeritza, in Rigoletto nel 1931 e in Andrea Chénier nel 1946), all'Operà di Parigi, a Berlino, al Teatro Colón di Buenos Aires (dal 1926 al 1930). Al Teatro alla Scala di Milano cantò a partire dal 1923. Al Costanzi di Roma prese parte, interpretando Neri Chiaramantesi, alla prima assoluta dell'opera La Cena delle Beffe di Umberto Giordano, ed ebbe modo di interpretare il ruolo del protagonista del Guglielmo Tell di Rossini, accanto al tenore Giacomo Lauri Volpi, nell'edizione del centenario dell'opera.

Franci lavorò costantemente al Teatro dell'Opera di Roma dal 1928 al 1949, dove ebbe modo di lavorare con grandi colleghi e direttori illustri come il Maestro Gino Marinuzzi. Il suo repertorio comprendeva i ruoli verdiani e quelli veristi, perciò fu un grande Jago nell'Otello, Conte di Luna nel Trovatore, protagonista in Rigoletto e Simon Boccanegra di Verdi, così come fu Gerard nell'Andrea Chènier di Giordano, Scarpia nella Tosca, Jack Rance in La fanciulla del West; fu anche un ottimo Figaro nel Barbiere di Siviglia di Rossini e protagonista nel Guglielmo Tell.

Franci fu un cantante lirico molto versatile, eccelse non solo per le sue doti vocali, ma anche per quelle interpretative. La sua voce era bella e timbrata, e ben si adattava ai ruoli drammatici, impegnati del repertorio baritonale.

La figlia di Franci, Marcella, fu un buon soprano e cantò nel secondo dopoguerra, e il figlio Carlo (nato nel 1927) è stato un celebre direttore d'orchestra e compositore. Fu direttore stabile dell'Orchestra della Radio di Dublino e direttore dell'Orchestra del Teatro di Roma e della Fenice di Venezia in numerose stagioni liriche. Ha composto l'opera L'imperatore, su libretto di Luigi Silori, rappresentata per la prima volta a Bergamo nel Teatro Donizetti nel 1958.

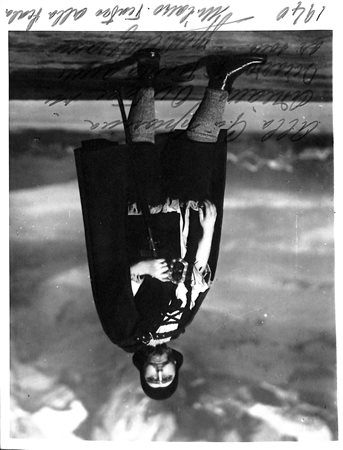

Foto autografa del celebre baritono al teatro la Scala datata 1940.

Ottimo stato

Fotografia; 23,7x18,2 cm -

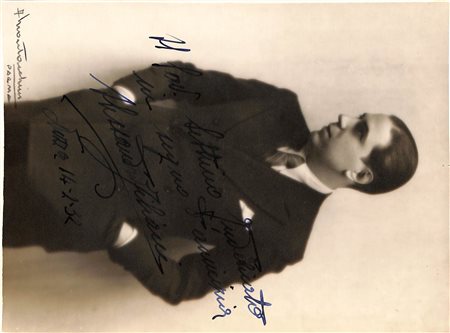

Lot 82 Eugenio Giraldoni (Marsiglia – Helsinki 1924)

Era il figlio di un altro importante baritono, Leone Giraldoni, e del soprano e violinista Carolina Ferni. Sua madre gli diede lezioni di canto ed egli fece il suo debutto a Barcellona, nel ruolo di Escamillo in Carmen, nel 1891.

Giraldoni consolidò la sua carriera presentandosi in varie teatri lirici in Italia e, nel 1898, con una tournée in Sud America. Poi, nel 1900, si guadagnò un posto nella storia dell'opera quando creò il ruolo del barone Scarpia in Tosca, al Teatro Costanzi di Roma. Cantò anche nella prima esecuzione de La figlia di Jorio di Alberto Franchetti nel principale teatro lirico italiano, La Scala di Milano, nel 1906.

Cantò in Russia e Polonia dal 1901 al 1907 e al Metropolitan Opera di New York durante la stagione 1904–05. Nel 1913, apparve all'Opéra-Comique di Parigi, nei ruoli di Scarpia e Sharpless.

Giraldoni aveva una voce scura e risonante (anche se poco chiara) e una forte presenza scenica, secondo le descrizioni contemporanee delle sue esibizioni. Oltre a Scarpia, i suoi ruoli importanti comprendevano: Don Carlo, Amonasro, Telramund, Amleto, Méphisto e Onegin. Ma come il suo diretto rivale, il baritono siciliano Mario Sammarco, lo stile di canto veemente di Giraldoni era più adatto alle opere di compositori del verismo come Pagliacci di Ruggero Leoncavallo, Andrea Chénier di Umberto Giordano, Germania e Cristoforo Colombo di Alberto Franchetti.

Dopo la prima guerra mondiale, Giraldoni cantò nel circuito dei teatri provinciali italiani. Si ritirò dal palcoscenico a Trieste nel 1921 e morì tre anni dopo in Finlandia, dove era andato ad insegnare. La sua ultima apparizione operistica era stata nel ruolo del Padre in Louise.

Giraldoni realizzò diverse registrazioni prima della prima guerra mondiale, alcune delle quali sono state ristampate su CD.

Foto autografa, datata 1910, del celebre baritono.

Ottimo stato

Fotografia; 26,4x119,2cm -

Lot 83 Enzo Dara (Mantova 1938 – Mantova2017)

Il debutto nell'opera avviene a Fano nel 1960 come Colline nella Bohème pucciniana. È invece a Reggio Emilia nel 1967 che, interpretando Don Bartolo ne Il barbiere di Siviglia, prende coscienza a pieno della propria vis comica.

Al Festival dei Due Mondi di Spoleto nel 1969 è Mustafà ne L'italiana in Algeri, e alla Scala, due anni dopo, è di nuovo Don Bartolo nell'edizione del Barbiere di Siviglia diretta da Claudio Abbado. In tournée, sempre con la Scala, alla Royal Opera House di Londra nel 1976 è Dandini ne La Cenerentola.

È ancora Don Bartolo al Metropolitan Opera di New York nel 1982. Altri teatri in cui ha cantato sono la Staatsoper di Vienna, l'Opéra national de Paris, il Liceu di Barcellona, l'Opéra di Monte Carlo, l'Opera di Houston. È stato inoltre il primo Barone di Trombonok nella ripresa moderna de Il viaggio a Reims.

«Le sue doti migliori sono l'agilità vocale, sia nel canto vocalizzato sia soprattutto nella sillabazione veloce», e una comicità innata, «mai debordante».[1]. Grazie all'interpretazione di ruoli come Don Pasquale, Don Bartolo, Don Magnifico, a partire dagli anni settanta rappresenta «una pedina essenziale per la rinascita del belcanto»[2].

Dalla fine degli anni novanta si dedica prevalentemente alla regia teatrale.

Enzo Dara è stato anche scrittore e giornalista pubblicista. Nel 1994 ha dato alle stampe il suo primo libro Anche il buffo nel suo piccolo, raccolta di ricordi, aneddoti e osservazioni sul mondo del teatro d'opera vissuto prima come appassionato e studente poi come cantante nelle varie fasi della carriera.

Foto autografa del celebre basso, nell'opera La Cenerentola al Teatro La Scala

Ottimo stato

Fotografia; 17,9x23,8 cm -

Lot 84 Alessandro Ziliani (Busseto 1906, Milano 1977)

Alessandro Ziliani, nato il 3 giugno 1906 a Busseto, morto il 12 febbraio 1977 a Milano. Studia a Milano con il tenore Alfredo Cecchi.

Il suo debutto avvenne nel 1929 in "Madama Butterfly" al Dal Verme di Milano, ed ebbe abbastanza successo che Ziliani ottenne un contratto per registrare "La traviata" per His Master's Voice l'anno successivo (con Anna Rósza e Luigi Borgonovo). Quello stesso anno, 1930, fece un tour di concerti nei Paesi Bassi, sperando di ottenere un contratto con la Compagnia d'Opera Italiana in tournée, cosa che fece nel 1931. Cantò in "Bohème", "Traviata", "Tosca", "Rigoletto", e "Lucia" nei Paesi Bassi.

Nel 1932, ebbe un grande successo a Parma come Rodolfo, e nel 1934, debuttò alla Scala in "La Gioconda" (con Cigna, Stignani e Galeffi), e all'Arena di Verona, in "Lucia" (con Dal Monte e Armando Borgioli). Sarà uno dei pilastri della Scala per diversi anni, creandovi "Maria Egiziaca" di Respighi. Altre importanti apparizioni alla Scala furono i ruoli principali in "Louise", "Francesca da Rimini", "Mefistofele" e "Madama Butterfly". Altri dischi della HMV furono fatti in quegli anni.

Nel 1938, era negli Stati Uniti, cantando a San Francisco con Mafalda Favero (sua moglie). Fu anche ospite regolare nella Germania nazista, cantando principalmente a Berlino, Monaco e Vienna, e vi girò anche un film, "Liebeslied", in due versioni, tedesca e italiana. (La sua dizione tedesca era impeccabile, probabilmente il miglior tedesco che un cantante italiano abbia mai raggiunto). Nel 1942, passò anche a una casa discografica tedesca, la Telefunken. Cantò anche nell'operetta in Germania.

Dopo la seconda guerra mondiale, cantò ancora per qualche anno in Italia; quella che sembra essere l'ultima testimonianza della sua voce è una registrazione dal vivo del 1952 dell'"Armida" di Gluck con la Callas. Poco dopo, Ziliani abbandonò il canto e divenne uno dei più importanti agenti di cantanti italiani (Alci era il nome della sua agenzia).

Foto autografata del famoso artista. datata 14/02/1932

Ottimo stato

Fotografia; 23,4x17,4 cm -

Lot 85 Antenore Reali (Verona 1897 – Milano 1960)

Dotato di una voce estremamente ampia, di colore particolarmente scuro e molto estesa ha trovato nel repertorio drammatico, da Verdi a tutto il verismo, il proprio terreno di elezione. Tra i ruoli più frequentati Scarpia, Alfio, Tonio, Rigoletto, Amonasro, Gerard, oltre al Figaro rossiniano.

L'attività artistica, iniziata nel 1921 nella città natale in Rigoletto, si è svolta prevalentemente in Italia (tra gli altri La Scala, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Parma, il Teatro Donizetti di Bergamo, La Fenice di Venezia, il San Carlo di Napoli, il Teatro Comunale di Bologna. All'estero si è esibito in Belgio e nei Paesi Bassi (Amsterdam, Rotterdam).

Ha preso parte a svariate prime esecuzioni assolute, tra cui Maria d'Alessandria di Giorgio Federico Ghedini nel 1937 a Bergamo.

Per motivi di salute si è ritirato dalle scene nel 1952.

Foto autografata del famoso baritono. datata 14/02/1938

Ottimo stato; la foto presenta segni di sbiadimento

Fotografia; 23,2x17 cm -

Lot 86 Francesco Fazzini (Venezia ? - ?)

Ha debuttato come baritono. Accadde nel 1900 quando al Teatro Manzoni di Pistoia cantò il ruolo di David ne "L'Amico Fritz" di Mascagni. Nel 1903 Fazzini fece il suo secondo debutto come tenore nel ruolo di Loris in "Fedora" di Giordano. Nel 1906 apparve al Covent Garden di Londra come Don Jose in "Carmen" con Angelo Scandiani e Louise Kirkby Lunn. Nel 1913 si esibisce al Teatro La Fenice di Venezia come Otello nell'Otello di Verdi con Enrico Nani e Sara Fidelia Solari. Circa dal 1920 cominciò ad apparire come comprimario.

Foto autografata del famoso tenore

Ottimo stato

Fotografia; 25,17,9 cm -

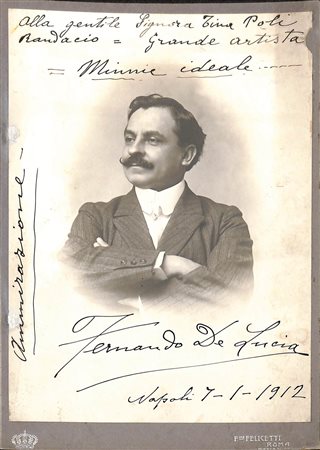

Lot 87 Fernando De Lucia (Napoli 1860 – Napoli 1925)

Entrò giovanissimo nel conservatorio di San Pietro a Majella, nella sua città, per studiare il fagotto, il contrabbasso e, successivamente, il canto. Dopo un intenso lavoro con i maestri Beniamino Carelli e Vincenzo Lombardi, debuttò al Teatro San Carlo di Napoli il 5 marzo 1885, nel Faust di Gounod. La notorietà raggiunta gli procurò subito un contratto per il Teatro Comunale di Bologna e per la Pergola di Firenze, dove ottenne grande successo nel 1886, con la Mignon di Thomas e con la Carmen di Bizet.

Nel 1890 andò in tournée in Argentina, dove fu raggiunto dalle notizie sui successi travolgenti della Cavalleria rusticana, la prima opera del giovane compositore Pietro Mascagni, con la quale, al suo ritorno in Italia, si presentò al pubblico del San Carlo con esito trionfale. Il 30 ottobre 1891, al Teatro Costanzi di Roma, creò il ruolo titolo de L'amico Fritz di Mascagni, al quale seguirono I Rantzau alla Pergola di Firenze il 10 novembre 1892, Silvano alla Scala di Milano il 25 maggio 1895 e l'Iris al Teatro Costanzi di Roma il 22 novembre 1898.

L'11 dicembre 1893 De Lucia debuttò al Metropolitan di New York con i Pagliacci di Leoncavallo, al fianco di Nellie Melba e di Mario Ancona, e il 15 marzo 1897 tornò alla Scala per una lunghissima serie di rappresentazioni de La bohème di Puccini, con i soprani Angelica Pandolfini e Camilla Pasini, e sotto la direzione di Leopoldo Mugnone. Tuttavia, la conversione stilistica costò a De Lucia un prematuro decadimento delle qualità vocali; infatti, per tutto l'inizio del XX secolo, dopo numerosi successi, il tenore iniziò drasticamente a diminuire i suoi impegni. Nel 1917, dopo essersi esibito per l'ultima volta nella sua Napoli ne L'amico Fritz di Mascagni, decise di chiudere la sua carriera.

Il 4 agosto 1921, nella Basilica di San Francesco di Paola, ai funerali di Enrico Caruso, De Lucia cantò il Pietà, Signore di Niedermeyer (fu prima interpellata Luisa Tetrazzini, ma la Chiesa vietò l'esibizione di una donna). Nel 1922 apparì per l'ultima volta in pubblico, nel corso di un concerto di beneficenza, dopodiché si diede all'insegnamento, prima al Conservatorio di San Pietro a Majella e poi privatamente, avendo tra i suoi allievi Gianna Pederzini e Georges Thill

Foto autografata del famoso tenore datata 7/01/1912

Ottimo stato

Fotografia; 22,2x16,3 cm -

Lot 88 Ida Bergamasco ( Firenze ? 1880 - ? 1954)

Ricevette la sua educazione nella scuola di canto del maestro Teofilio Toledano a Firenze. Lì fece anche il suo debutto al Teatro Della Pergola come Emilia nell'"Otello" di G. Verdi (1903). Nella stagione 1905-1906 apparve al Teatro Dal Verme di Milano. Al Teatro Costanzi di Roma cantò i ruoli di Maddalena ne ''I maestri cantori di Norimberga'', Erodiade in ''Salome'' di R. Strauss, ed Eufemia nella prima italiana dell'opera ''Don Procopio'' di G. Bizet. Fece apparizioni al Teatro Municipale di Piacenza (1908, come Marguerite in ''La damnation de Faust'' di H. Berlioz, nel 1913 come Adalgisa in ''Norma''), al Teatro Comunale di Reggio Emilia (1916, come Charlotte in ''Werther'' di J. Massenet). Si sentì anche al Teatro Alla Scala di Milano, dove debuttò nel 1918 come Amneris in ''Aida'' e cantò il ruolo principale nella prima dell'opera ''Urania'' di A. Favara. Nel 1919 cantò all'Arena di Verona il ruolo di Nefte ne "Il Figliuol prodigo" di A. Ponchielli. Il suo repertorio comprendeva ruoli come Azucena nel "Trovatore", Eboli nel "Don Carlos" di G. Verdi, Preziosilla in "La forza del destino", Ulrica in "Un ballo in maschera", Leonora in "La forza del destino" di G. Donizetti. La Favorita di Donizetti, Dalila in Samson et Dalila di C. Saint-Saëns, Ortrud in Lohengrin, Fricka in Die Walkure, Laura in La Gioconda di A. Ponchielli e Suzuki in Madame Butterfly. Apparve nelle prime delle opere ''Sperduti nel buio'' di Stefano Donaudy (Palermo, nel 1907 come Livia Blanchard) e ''La Sposa di Corinto'' di Pietro Canonica (1918, Teatro Argentina Roma).

Foto autografata della famosa mezzo-soprano datata 8/12/1912

Ottimo stato

Fotografia; 22x12,3 cm -

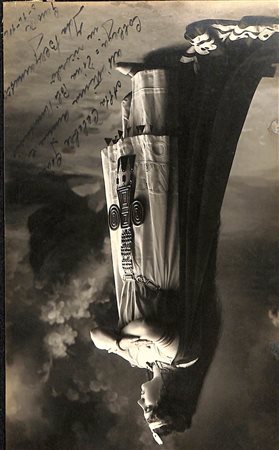

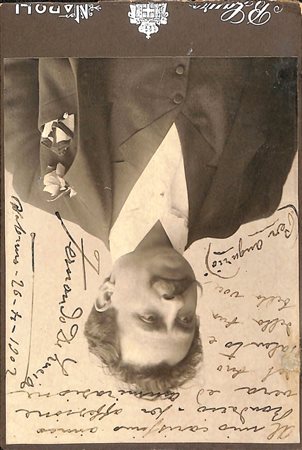

Lot 89 Fernando De Lucia (Napoli 1860 – Napoli 1925)

Entrò giovanissimo nel conservatorio di San Pietro a Majella, nella sua città, per studiare il fagotto, il contrabbasso e, successivamente, il canto. Dopo un intenso lavoro con i maestri Beniamino Carelli e Vincenzo Lombardi, debuttò al Teatro San Carlo di Napoli il 5 marzo 1885, nel Faust di Gounod. La notorietà raggiunta gli procurò subito un contratto per il Teatro Comunale di Bologna e per la Pergola di Firenze, dove ottenne grande successo nel 1886, con la Mignon di Thomas e con la Carmen di Bizet.

Nel 1890 andò in tournée in Argentina, dove fu raggiunto dalle notizie sui successi travolgenti della Cavalleria rusticana, la prima opera del giovane compositore Pietro Mascagni, con la quale, al suo ritorno in Italia, si presentò al pubblico del San Carlo con esito trionfale. Il 30 ottobre 1891, al Teatro Costanzi di Roma, creò il ruolo titolo de L'amico Fritz di Mascagni, al quale seguirono I Rantzau alla Pergola di Firenze il 10 novembre 1892, Silvano alla Scala di Milano il 25 maggio 1895 e l'Iris al Teatro Costanzi di Roma il 22 novembre 1898.

L'11 dicembre 1893 De Lucia debuttò al Metropolitan di New York con i Pagliacci di Leoncavallo, al fianco di Nellie Melba e di Mario Ancona, e il 15 marzo 1897 tornò alla Scala per una lunghissima serie di rappresentazioni de La bohème di Puccini, con i soprani Angelica Pandolfini e Camilla Pasini, e sotto la direzione di Leopoldo Mugnone. Tuttavia, la conversione stilistica costò a De Lucia un prematuro decadimento delle qualità vocali; infatti, per tutto l'inizio del XX secolo, dopo numerosi successi, il tenore iniziò drasticamente a diminuire i suoi impegni. Nel 1917, dopo essersi esibito per l'ultima volta nella sua Napoli ne L'amico Fritz di Mascagni, decise di chiudere la sua carriera.

Il 4 agosto 1921, nella Basilica di San Francesco di Paola, ai funerali di Enrico Caruso, De Lucia cantò il Pietà, Signore di Niedermeyer (fu prima interpellata Luisa Tetrazzini, ma la Chiesa vietò l'esibizione di una donna). Nel 1922 apparì per l'ultima volta in pubblico, nel corso di un concerto di beneficenza, dopodiché si diede all'insegnamento, prima al Conservatorio di San Pietro a Majella e poi privatamente, avendo tra i suoi allievi Gianna Pederzini e Georges Thill

Foto autografata del famoso tenore datata 26/4/1902

Ottimo stato

Fotografia; 13,5x10,5 cm -

Lot 90 Sesto Bruscantini (Civitanova Marche 1919 – Civitanova Marche 2003)

Fin dall'infanzia manifestò il proprio talento teatrale "recitando" il Minuetto di Luigi Boccherini a soli otto anni. Nel 1939 cantò nella commedia musicale La Geisha di Sidney Jones al Teatro Beniamino Gigli di Civitanova Marche (oggi Teatro Rossini).

Il giovane Bruscantini era stato “stregato” dall'opera, conquistato in particolare dal Mefistofele di Giulio Neri. Pur conseguendo la laurea in legge, deluse le speranze del padre avvocato e, incoraggiato da successi in piccoli concerti, complice uno zio melomane, proseguì gli studi musicali, debuttando nel 1946 nella città natale come Colline ne La bohème. Nello stesso anno fece una felice audizione in casa di Beniamino Gigli, che ne confermò il registro di basso.

Perfezionatosi in seguito al Conservatorio Santa Cecilia con il maestro Luigi Ricci, nel 1947 vinse il “Torneo per giovani cantanti lirici” indetto dalla neonata RAI, con la quale iniziò un periodo di intensa collaborazione. Il debutto scaligero del marzo 1949 ne Il matrimonio segreto sancì definitivamente l'avvio di una carriera quarantennale.

Iniziò l'attività internazionale al Festival di Glyndebourne nel 1951, imponendosi subito come raffinato interprete mozartiano e rivestendo successivamente i panni di un gran numero di celebri personaggi del repertorio comico sette-ottocentesco: da ricordare in particolare Dandini ne La Cenerentola, Selim ne Il Turco in Italia, Figaro, sia de Le nozze di Figaro che de Il barbiere di Siviglia, oltre a Don Pasquale e Dulcamara. Partecipò a spettacoli di portata storica: uno per tutti, la prima rappresentazione in epoca contemporanea del già citato Turco in Italia, il 22 ottobre 1950 al Teatro Argentina di Roma, direttore Gianandrea Gavazzeni, con Maria Callas e Mariano Stabile.

A partire dagli anni sessanta si distinse anche nel repertorio di marca belcantistica e drammatica: notevolissimi furono l'Alfonso di Castiglia de La Favorita, Zurga de Les pêcheurs de perles e diversi personaggi verdiani, come Rigoletto, Germont, Posa, Falstaff, Melitone.

A soli due anni dal tardivo debutto al Metropolitan, fu ospite d'onore, il 23 ottobre 1983, nella serata di gala per il centenario del massimo teatro newyorkese.

Una voce estremamente duttile e una presenza scenica straordinaria, unite a grande classe e compostezza, hanno sempre caratterizzato Bruscantini, permettendogli di percorrere in pratica l'intero arco storico della musica vocale, da Il combattimento di Tancredi e Clorinda di Claudio Monteverdi del 1624, alla modernità dell'Oedipus rex di Igor' Stravinskij, passando attraverso le Cantate bachiane e la musica da concerto di più varia estrazione, rendendo la sua esperienza artistica pressoché unica nella storia dell'interpretazione lirica.

Fu sposato con il soprano austriaco Sena Jurinac dal 1953 al 1956.Foto autografa del celebre basso.

Ottimo stato

Fotografia; 23,5x17,7 cm -

Lot 91 Angelo Lo Forese (Milano 1920 – Milano 2020)

A 18 anni intraprese gli studi musicali, che dovette interrompere nel 1943 a causa della guerra, durante la quale visse in Svizzera.