Pandolfini Casa d'Aste - Borgo degli Albizi (Palazzo Ramirez-Montalvo) 26, 50122 Firenze

Pandolfini Casa d'Aste - Borgo degli Albizi (Palazzo Ramirez-Montalvo) 26, 50122 Firenze

Importanti maioliche rinascimentali Sessione unica - dal lotto 1 al lotto 65

giovedì 1 ottobre 2015 ore 17:00 (UTC +01:00)

ALBARELLO NAPOLI, MAESTRO DELLA CAPPELLA BRANCACCIO (ATTR.), 1470-1480...

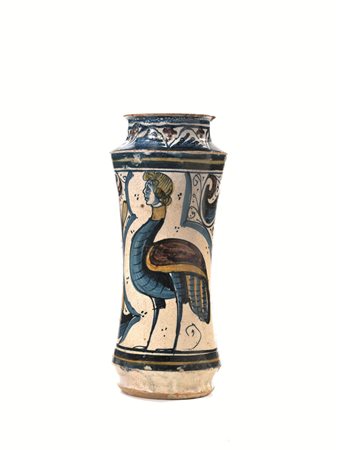

ALBARELLO

NAPOLI, MAESTRO DELLA CAPPELLA BRANCACCIO (ATTR.), 1470-1480

Maiolica dipinta in policromia con blu di cobalto, giallo antimonio, bruno di manganese nei toni del marrone, violaceo e del nero.

Alt. cm 34; diam. bocca cm 10; diam. piede cm 10.

APOTHECARY JAR (ALBARELLO)

NAPOLI (NAPLES), MAESTRO DELLA CAPPELLA BRANCACCIO (ATTR.), 1470–80

Earthenware, painted in cobalt blue, antimony yellow, brownish and blackish manganese, and manganese purple

H. 34 cm; mouth diam. 10 cm; foot diam. 10 cm

L’albarello ha forma cilindrica appena rastremata al centro, con spalla e calice angolati, collo breve con orlo estroflesso tagliato a stecca e piede appena concavo tanto da poggiare solo sui bordi esterni, aggettante all’esterno. Lo smalto che ricopre l’intera superficie è povero, di colore bianco-crema con inclusioni, ruvido al tatto, e presenta bolliture prevalentemente sul collo e crettature; l’interno non è smaltato.

Il collo del vaso è interamente decorato con un bel motivo a palmette a ventaglio, motivi puntinati e semi-palmette a ventaglio, racchiuse in un archetto e alternate a piccole foglie trilobate, mentre la spalla è rimarcata da righe blu e gialle. Il corpo è interessato, nella parte anteriore, dalla raffigurazione di un uccello fantastico dal viso di giovinetto (1), ritratto di profilo e conchiuso in una cornice che ne segue i contorni. Intorno si estende un motivo a foglie accartocciate con spirali e punti dipinti a riempimento degli spazi vuoti.

Il volto è abilmente ombreggiato con sottili pennellate, il lungo collo abbellito da una fascia gialla, il piumaggio realizzato con una stesura del pigmento diluita con diversa densità sia sulle ali, sia sul corpo.

Il sistema di incorniciare le figure in una riserva che ne circonda i contorni è tipico del primo Rinascimento e sembra interessare trasversalmente tutte le manifatture italiane del periodo.

Guido Donatone, che ha pubblicato l’opera (2), nel confronto con una piastrella del Pavimento Gaetani di Capua, sottolinea la rarità della tecnica lavorativa, e segnala come anche le foglie che decorano il verso trovino riscontro in ambito napoletano nel retro dell’albarello con probabile profilo del Sannazaro (3) e con altri pavimenti poi attribuiti allo stesso pittore: proprio su queste basi ha avanzato l’ipotesi di una produzione napoletana. Lo stesso studioso affianca l’opera a un albarello del Museo del Bargello (4) con il profilo di un airone, con caratteri peculiari simili a quelli che si riscontrano nelle opere del Maestro della Cappella Brancaccio, escludendo di conseguenza l’attribuzione dello stesso a botteghe pesaresi.

Un albarello della medesima tipologia, e con attribuzione analoga, è recentemente transitato sul mercato (5): la morfologia, le dimensioni importanti e il decoro secondario a foglie accartocciate avvicinano i due esemplari e ci sostengono nell’attribuzione. Le precedenti assegnazioni ad ambito faentino, romano (6) o siciliano (7) sono ormai superate.

Anche per questo esemplare ci pare corretta la datazione suggerita dal confronto con i vasi con stemmi aragonesi recanti le armi di Alfonso II d’Aragona e della moglie Ippolita Sforza, che ci danno un’indicazione cronologica compresa tra il 1465 e il 1484 (8).

Il nostro albarello, ancora con attribuzione ad ambito toscano o faentino, è transitato sul mercato in un’asta Sotheby’s a Milano nel 1997 (9).